「クマを見ない」のが最速の対策? AIが変える獣害対策のゲームプラン

クマなどの獣害が増えてきている昨今、AIによる獣害の予防はどのように変化しているのでしょうか。例えば、クマ対策とAIの進化はどのような変貌を遂げているのでしょうか。本記事では、AIと獣害予防やクマ対策のリサーチをご紹介します。

いくつか事例を調べてみると、直感に反するかもしれませんが、いちばん早いクマ対策は「まずクマを見ないこと」な気がしてきました。これは決して、見て見ぬふりをするという意味ではありません。いきなり高価なセンサーを山中に張り巡らせたり、捕獲用の罠を闇雲に設置したりするのではなく、まずは人の目と手元にあるスマートフォンで目撃情報を集め、そのデータをAIで解析してクマの出没パターンを読む。

そして、本当に危険な場所にだけ最小限のデバイスを置き、必要な箇所だけを「見えない柵」で囲う。この『三段構え』のアプローチが、結果的に最も早く、安く、そして安全に地域を守るゲームプランになるのではないでしょうか。

「追い払う」から「予測して誘導する」へ

従来の獣害対策は、クマが現れてからどうするか、という「対症療法」が中心でした。物理的な柵を設置したり、猟友会が出動したりと、どうしても後手に回りがちです。しかし、AI技術の進化は、このゲームのルールを根本から変えようとしています。どうやら、獣害対策の新しいパラダイムは「予測と誘導」にあるようです。

安く、早く、安全な「三段構え」のアプローチ

では、日本の私たちの地域で、この「予測と誘導」をどう実践すればよいのでしょうか。海外の事例を見ると、AIを搭載したドローンやロボティクスといった「オンサイトで動く」物理的なデバイスに資金が集まる傾向があります。

しかし、日本の里山ですぐに同じことをするのは現実的ではないでしょう。そこで有効になるのが、冒頭で述べた『三段構え』のアプローチです。

第一の構えは、人の目でデータを集めることです。高価なセンサー網を構築する前に、まず私たち住民の目とスマートフォンを活用します。この仕組みの優れた点は、低コストですぐに始められるだけでなく、AIが行動パターンを学習するための貴重な「生きたデータ」を日々蓄積できることにあります。いわば、地域住民全員がセンサーネットワークの一部になるのです。

第二の構えは、集めたデータをAIで読むこと。住民から集まった目撃情報、過去の被害記録、気象データ、さらには地域のイベント情報(祭りで人が集まるなど)を組み合わせることで、AIは「いつ、どこで、なぜ」クマが出没しやすいのか、そのパターンを学習し始めます。これにより、「今週末、この地区の川沿いはリスクが高いかもしれない」といった、より精度の高い予測が可能になるはずです。これが、「クマを見ない」こと、つまりクマの姿そのものではなく、その行動パターンを読むという対策の核心部分です。

そして最後の第三の構えが、予測に基づいて賢く誘導すること。AIが特定したホットスポット、つまりクマの出没確率が高い場所に絞って、初めて物理的なデバイスを重点的に配置します闇雲に広範囲をカバーするのではなく、ピンポイントで「見えない柵」を築くことで、コストを抑えながら効果を最大化できるのではないでしょうか。

この三段構えは、住民の協力から始めてデータを育て、AIで賢く対策を絞り込むという流れです。それは、テクノロジーを万能の解決策として盲信するのではなく、人間の知恵と機械の計算能力を組み合わせた、きわめて現実的なアプローチだと言えるでしょう。

では、世界では具体的にどのような「デジタル羊飼い」や、それを迎え撃つ日本の「レーザー狙撃手」たちが戦っているのでしょうか。次のセクションで、その最前線を見ていきたいと思います。

海外の『デジタル羊飼い』vs 日本の『レーザー狙撃手』:世界のAI獣害対策スタートアップ最前線

前のセクションでは、住民の協力から始めてデータを育て、AIで賢く対策を絞り込む「三段構え」のアプローチが、これからの獣害対策の現実的なゲームプランになるのではないか、という話をしました。では、世界では具体的にどのようなプレイヤーが、この新しいゲームに挑んでいるのでしょうか。

どうやら、そのアプローチは国や地域の特性を反映して、大きく二つの方向に分かれているようです。一つは、動物との「対話」によって広範囲を誘導するヨーロッパの『デジタル羊飼い』。もう一つは、守るべき拠点をピンポイントで防衛する日本の『レーザー狙撃手』です。

海外の『デジタル羊飼い』:Floxの誘導戦略

スウェーデン発のスタートアップ、Floxが描く未来は、人間と野生動物の「共存」です。彼らのアプローチは、力で追い払うのではなく、AIを使って動物と「対話」し、そっと望ましい場所へ誘導するという、まさに『デジタル羊飼い』と呼ぶにふさわしいものです。

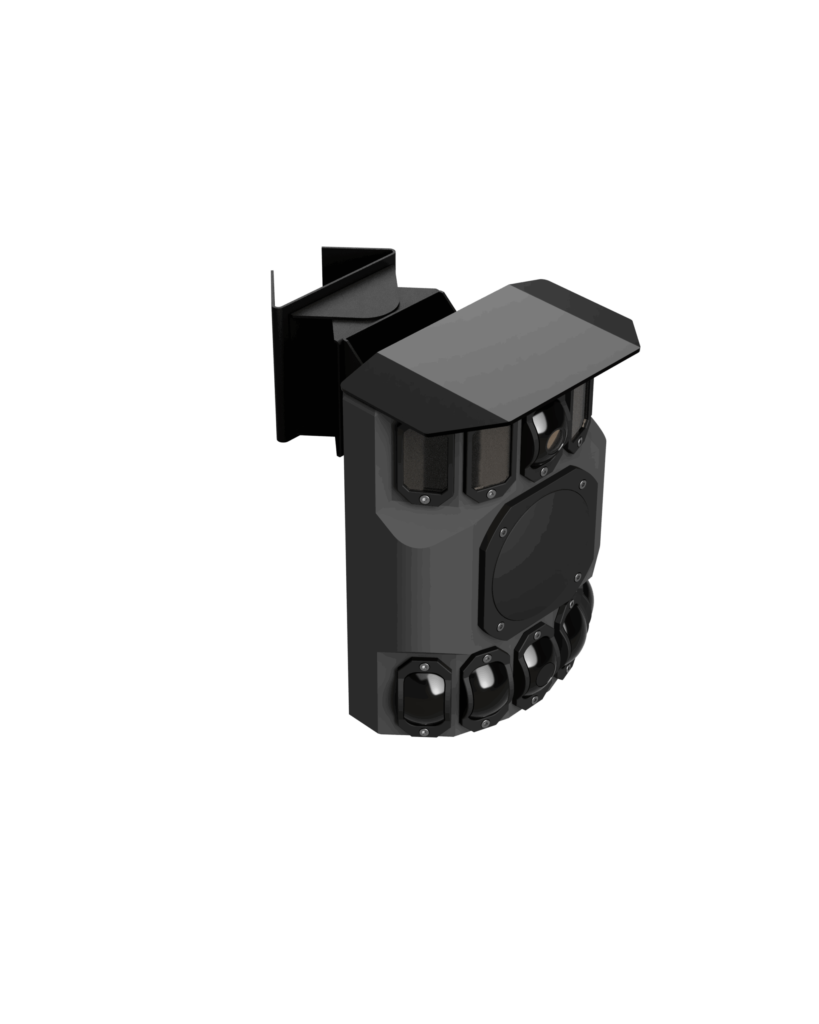

その中核をなすのが、「Flox Edge」と呼ばれる現場設置型のエッジデバイス。このデバイスは、生成AIと野生動物科学を組み合わせ、周辺にいる動物の種類、性別、群れの大きさ、さらには行動までをリアルタイムで識別します。そして、対象となる動物の種に特化した生物音響(バイオアコースティック)を流すことで、動物にストレスを与えることなく、やさしく特定のエリアから遠ざける「見えない柵(仮想フェンス)」を構築します。

このアプローチの clever な点は、動物の「慣れ」を回避する仕組みにあります。従来の対策では、同じ音や光を繰り返すうち、動物が「これは無害だ」と学習してしまい、効果が薄れるのが悩みの種でした。しかしFloxのシステムは、遭遇するたびに現地の動物から学習し、反応を調整していくため、常に効果的な刺激を与え続けられるといいます。

その実力は、すでに具体的な数字で示されています。スウェーデンの複数の空港で行われた実証実験では、鳥類やキツネなどに対して100%の忌避効率を達成し、200頭以上の動物を滑走路エリアから遠ざけたと報告されています。また、ストックホルム市の公共の浜辺では、7,600羽を超えるガンを自然の生息地へ誘導することに成功しました。これは、広範囲を「面」でカバーし、生態系への影響を抑えながら安全を確保する、新しい獣害対策の可能性を示しているのではないでしょうか。こうした実績が評価され、Floxはシードラウンドで約100万ユーロ(約1億円)の資金調達にも成功しています。

日本の『レーザー狙撃手』:ハタケホットケの局所防衛

一方、日本の現場から生まれたアプローチは、より即物的で、守るべき一点を防衛することに特化しています。長野県に拠点を置くスタートアップ、株式会社ハタケホットケが開発する「シカニゲール」は、まさに『レーザー狙撃手』と呼ぶべきソリューションです。

この装置は、AIを搭載した4Kカメラ、赤外線カメラ、モーションセンサーを組み合わせ、侵入してきたシカやイノシシなどのターゲットを自動で認識し、追尾します。そして、動物を傷つけないレベルのレーザーを正確に照射して追い払うのです。さらに、データ通信機能により、利用者はスマートフォンでリアルタイムに映像を確認したり、遠隔操作したりすることもできます。

Floxが広大なエリアを「面」で誘導する思想だとすれば、ハタケホットケは農地や果樹園、あるいは集落の入り口といった、絶対に守らなければならない重要拠点を「点」で守る思想です。これは、複雑な地形で広範囲の監視が難しい一方、守るべき資産が明確な日本の里山や農業の現場において、非常に合理的なアプローチと言えるかもしれません。資金調達の方法もユニークで、VCからの大規模な調達だけでなく、株式投資型クラウドファンディングを通じて、地域や応援してくれる個人から資金を集めるという、コミュニティに根差した手法を実践しています。

住民が主役の第三の道:学生発プロジェクト『クマップ』

『デジタル羊飼い』と『レーザー狙撃手』。これら二つのアプローチは対照的ですが、どちらもAIとハードウェアを組み合わせた、いわば専門家によるトップダウン型の対策です。しかし、もう一つ忘れてはならないのが、冒頭で共有した住民参加によるボトムアップ型のアプローチです。

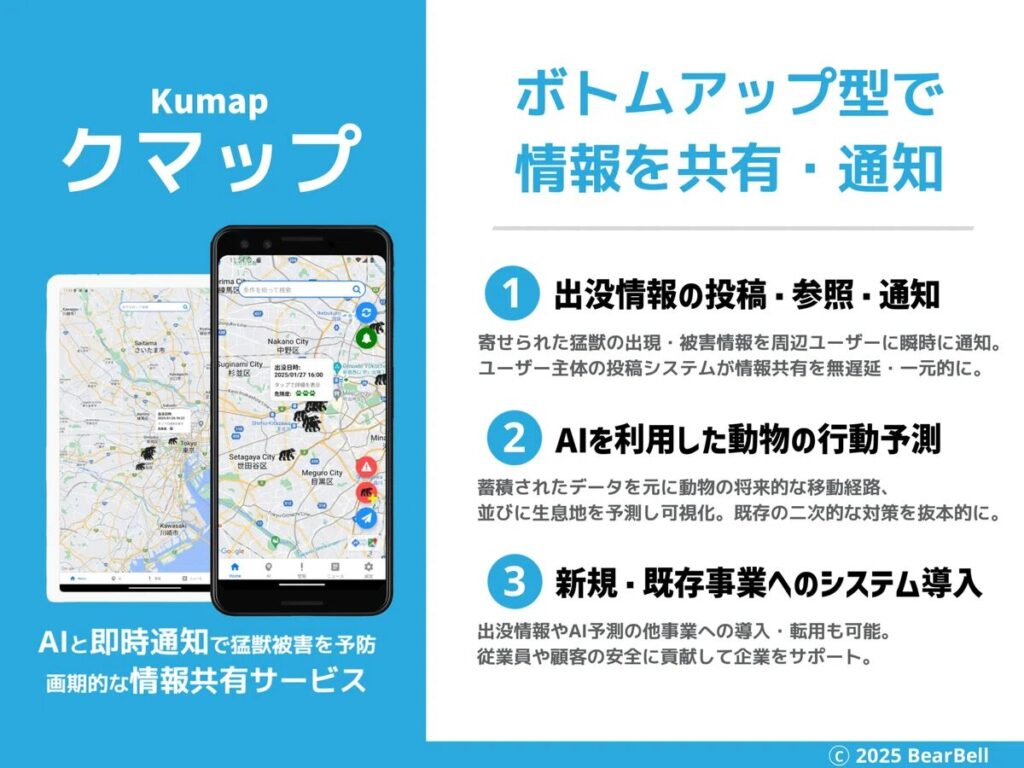

秋田県の国際教養大学の学生たちが立ち上げたプロジェクト「クマップ」は、まさにその代表例です。このスマートフォンアプリは、住民がクマなどの目撃情報を投稿すると、即座に地図上に共有され、周辺のユーザーにプッシュ通知で警告が届くというシンプルな仕組みです。しかし、その価値は単なる情報共有に留まりません。

第一に、圧倒的な即時性と低コストです。高価なセンサーを設置する前から、住民一人ひとりが「人間のセンサー」となることで、危険をリアルタイムに共有し、回避行動をとることができます。

第二に、AIの「教師データ」を育てるという重要な役割です。日々蓄積される目撃情報は、将来的にAIがクマの行動パターンを学習し、「明日はこの沢沿いが危ないかもしれない」といった高精度な予測を行うための、何より貴重な燃料となります。

彼らは、アプリ開発に必要な資金を「MiTOHOKU Program」のような地域のスタートアップ支援プログラムを通じて確保しようとしています。これは、大規模な資金がなくても、アイデアと地域コミュニティの力で獣害対策の第一歩を踏み出せることを示す好例ではないでしょうか。

このように、世界では多様なAI獣害対策が生まれつつあります。広域を誘導する「面」の対策、拠点を守る「点」の対策、そしてそれらの基盤となるデータを育てる住民参加の「線」の対策。これらはどれか一つが正解というわけではなく、地域の地形や課題に応じて、賢く組み合わせることが求められそうです。

では、こうした新しい挑戦を支える「お金」の流れは、一体どうなっているのでしょうか。次のセクションでは、獣害対策分野に流れ込む資金の最新トレンドと、そこに生まれる新たなビジネスの可能性について、さらに深く掘り下げていきたいと思います。

なぜ今『クマ対策』に資金が集まるのか?ネイチャーテック投資と新たなビジネスモデル

前のセクションでは、海外の『デジタル羊飼い』と日本の『レーザー狙撃手』、そして住民参加型の『クマップ』といった、AIを活用した多様な獣害対策のアプローチを見てきました。どれも興味深い挑戦ですが、ここで一つの素朴な疑問が浮かびます。

彼らは一体、どうやって活動資金をまかなっているのでしょうか。獣害対策という、一見するとニッチで公共性の高い分野に、なぜ今、多様な形で「お金」が流れ込んでいるのか。どうやらその背景には、世界的な投資トレンドの変化と、日本独自の新しいビジネスモデルの芽生えがあるようです。

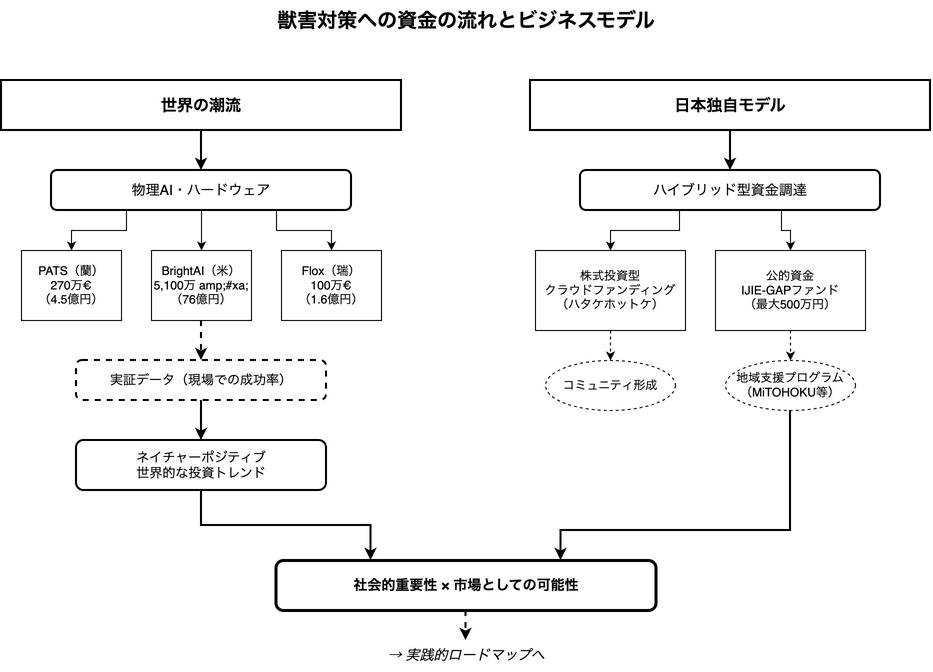

世界の潮流:「現場で動く」物理AIへの巨額投資

まず世界の動向を見てみると、投資家の関心は明らかに「オンサイトで動く」技術、つまり現場で物理的に機能するハードウェアに向かっていることがわかります。ソフトウェアやアプリだけではなく、ドローン、ロボット、エッジ端末といった、現実世界に直接介入するソリューションに大きな資金が集まっているのです。

例えば、AI搭載ドローンで害虫管理を行うオランダのPATSはシードラウンドで270万ユーロ(約4.5億円)を調達しました。

さらにスケールは大きくなり、害獣駆除を含む物理的な現場対応をAIで自動化する米国のBrightAIは、シリーズAで実に5,100万ドル(約76億円)もの資金を確保しています。前のセクションで紹介したスウェーデンのFloxも、シード段階で約100万ユーロ(約1.6億円)の資金を調達しており、これもまた物理的なエッジデバイスが事業の中核です。

なぜ、これほどまでに物理的な実装が評価されるのでしょうか。それは、投資家が最も重視する「実証データ」、つまりフィールドでの忌避成功率といった具体的な成果を、ハードウェアは示しやすいからではないでしょうか。

Floxが空港での実証データをもって投資家の注目を集めたように、机上の空論ではなく、現場でどれだけ被害を減らせたかという事実が、次の資金を呼び込む最大の武器になるのです。

この流れを後押ししているのが、「ネイチャーポジティブ」という世界的な概念の広がりです。世界のGDPの半分以上が自然の損失によって危機に瀕しているという認識が広まる中、自然を回復させながらビジネスを成長させる「ネイチャーテック」分野への投資が加速しています。

特に、生物多様性の影響を科学的に測定・評価するMRV(Measurement, Reporting, Verification)技術への投資は急増しており、これは獣害対策における効果測定の重要性とも直結しています。

日本独自の「ハイブリッド型」資金調達モデル

一方で、日本の状況は少し異なります。海外のようにVCが巨額の資金を投下する事例はまだ少ないものの、より地域に根差した、したたかな「ハイブリッド型」の資金調達モデルが生まれつつあるように見えます。

その一つが、株式会社ハタケホットケが実践した株式投資型クラウドファンディングです。彼らはVCからだけでなく、自社のビジョンに共感する個人投資家から直接資金を調達しました。これは、単なる資金集めにとどまらず、応援してくれるファンやコミュニティを形成するという、社会課題解決型ビジネスと非常に親和性の高い手法です。

もう一つの重要なルートが、公的資金や自治体との共創プログラムです。例えば、大学の研究シーズの事業化を支援するIJIE-GAPファンドプログラムでは、プレ・スタートアップ段階で最大500万円の研究開発費が提供されます。

公募要領には「LPWAを利用した獣害対策サービスの検証」が事例として挙げられており、まさにこの分野の挑戦を後押しする仕組みが整っています。

学生発のプロジェクトである「クマップ」が、アプリ開発資金の獲得を目指して「MiTOHOKU Program」のような地域支援プログラムに挑戦しているのも、この流れの中にあります。彼らは、アイデアと情熱を武器に、こうした公的な支援の扉を叩いているのです。

どうやら獣害対策は、もはや一部の自治体や農家だけの課題ではなく、新しい技術とビジネスモデルが生まれる「投資領域」へと変わりつつあるようです。海外のVCマネー、日本のコミュニティ資金、そして国や大学の支援プログラム。多様な資金の流れは、この分野が持つ社会的な重要性と市場としての可能性の両方を示している気がしてなりません。

これだけの武器と資金が揃いつつある今、私たちや私たちの町は、具体的に何から始めればよいのでしょうか。次の最終セクションでは、明日からでも取り組める「獣害対策DX」の実践的なロードマップを考えていきたいと思います。

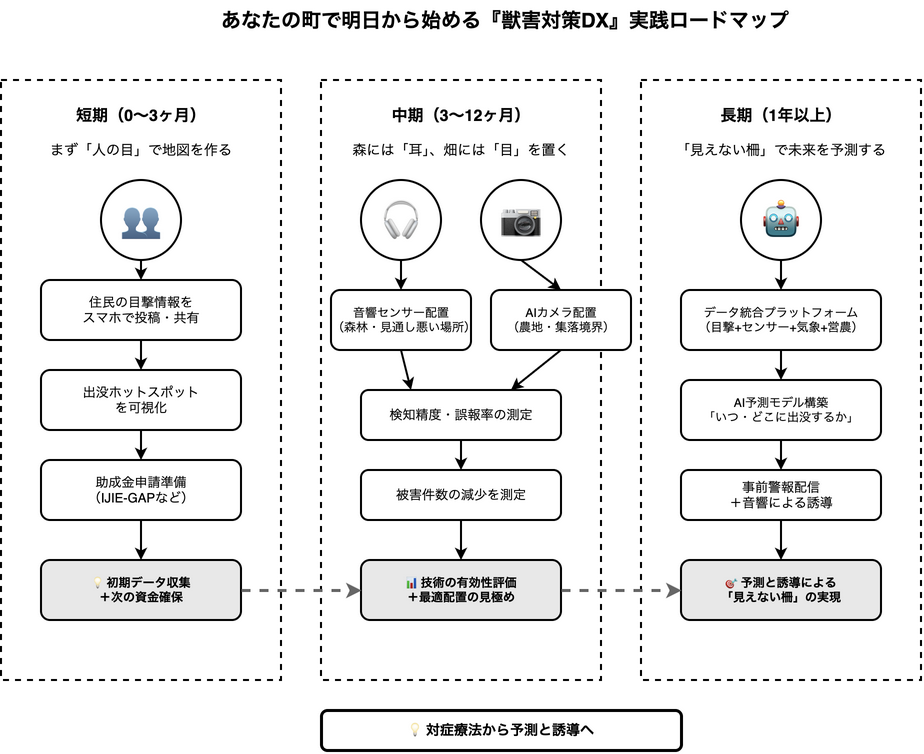

あなたの町で明日から始める『獣害対策DX』実践ロードマップ

これまでのセクションで、AIが獣害対策の常識をどう覆しつつあるのか、そしてその背景でどのようなビジネスモデルや資金の流れが生まれているのかを見てきました。どうやら、技術も資金も、私たちの手の届くところまで来ているようです。

では、いよいよ本題です。あなたの町で、明日から具体的に何を始めればよいのでしょうか。やはり、直感に反するかもしれませんが、いちばん早く、安く、そして安全なクマ対策は「まずクマを見ないこと」から始まります。いきなり高価なセンサーを並べるのではなく、人の目とスマホで情報を集め、AIで出没パターンを読む。

そして、本当に必要な場所にだけ、最小限のデバイスを置く。この三段構えこそが、費用対効果の高い「獣害対策DX」の実践的なロードマップではないでしょうか。冒頭の3つの段階に沿って、アクションプランを考えてみましょう。

まず「人の目」で地図を作る

すべての基本は、現状把握です。敵が見えなければ、対策の立てようがありません。しかし、そのためにいきなり高価な監視カメラを何十台も設置する必要はないのです。なぜなら、地域には最も優れたセンサー、つまり「住民の目」がすでにあるからです。

最初の一歩は、この「人の目」をネットワーク化すること。具体的には、住民が獣の目撃情報をリアルタイムで投稿・共有できる仕組みを導入します。これは、学生発のプロジェクトである「クマップ」が目指しているような、スマートフォンアプリやLINE連携で実現できます。

このアプローチの強みは、圧倒的な低コストとスピード感です。特別な機材は不要で、住民の協力さえあれば、明日からでも「どこで」「いつ」「何が」目撃されたかという貴重なデータが地図上に蓄積され始めます。

この初期データは、AIによる行動予測モデルを育てるための最初の「燃料」になります。どこが危険なホットスポットなのか、どの時間帯に出没しやすいのか。この傾向が見えてくるだけで、住民の注意喚起の精度は格段に上がります。

そして、この活動と並行して、次のステップのための資金準備を始めましょう。例えば、大学の研究シーズを支援するIJIE-GAPファンドプログラムのような公的助成は、短期の実証実験(PoC)に対して最大500万円といった資金を提供しています。住民投稿で得られた初期データを基に、「次はここにセンサーを置いて効果を測定したい」という具体的な計画書を作成すれば、採択の可能性も高まるはずです。

森には「耳」、畑には「目」を置く

住民の目撃情報によって出没のホットスポット、つまり「特に危険な場所」が特定できたら、次の段階に進みます。人の目に加えて、技術の目と耳を重点的に配置するのです。

ここで重要なのは、技術の使い分けです。例えば、森林や茂みが多く見通しの悪い場所には、夜間や悪天候でも機能する音響センサーが有効でしょう。スウェーデンのFlox社が開発するエッジデバイスのように、動物の種類を音で識別し、種特異的な音でやさしく誘導する技術は、広範囲をカバーする「見えない耳」として機能します。

一方で、農地や集落の境界線など、開けた場所の局所的な防御には、AIカメラと連動した光が力を発揮するかもしれません。日本のハタケホットケ社が開発する「シカニゲール」のように、AIカメラが対象を正確に捉え、レーザーで追い払うアプローチは、特定の場所をピンポイントで守る「狙撃手」の役割を果たします。ただし、レーザーのような物理的な忌避装置は、安全規制や住民への十分な説明が不可欠であることは忘れてはなりません。

このフェーズの目的は、技術の有効性を定量的に評価することです。検知精度、誤報率、通知の遅延時間、そして最も重要な「被害件数が実際にどれだけ減ったか」。これらのKPI(重要業績評価指標)を具体的に設定し、データを取ることで、どの技術が自分たちの町に最適なのかを見極めていきます。

「見えない柵」で未来を予測する

短期で集めた住民の目撃ログ、中期で得たセンサーデータ。これらが十分に蓄積されたとき、獣害対策は新たな次元へと進化します。それは、「対症療法」から「予測と誘導」への転換です。

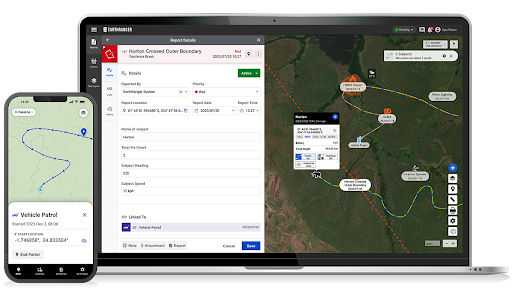

最終的に目指すのは、EarthRangerのような、多様なデータを統合し、獣の行動を予測するプラットフォームの構築です。目撃情報、センサーデータ、気象情報、さらには地域の営農カレンダー(作物の収穫時期など)を組み合わせることで、AIは「来週、このエリアは餌を求めてクマが出没する可能性が高い」といった事前警報を出せるようになるかもしれません。

こうなれば、もはや対策は後手に回りません。危険が予測されるエリアの住民に事前にアラートを送ったり、Flox社の「デジタル羊飼い」のように、動物が人里に近づく前に音響でそっと別のルートへ誘導したりすることも可能になるでしょう。これこそが、物理的な柵に頼らない、AIが作り出す「見えない柵」です。さらに、このデータ基盤は一つの自治体で閉じるのではなく、近隣の市町村と共有することで、より広域で精度の高い予測が可能になるはずです。

完璧な計画を待っていては、被害が拡大するばかりです。大切なのは、まず最初の一歩を踏み出すこと。住民投稿アプリで地域の危険箇所を可視化することから始めてみませんか。さて、あなたの町では、まずどこに出没ログの最初のピンを立ててみますか?

調査手法について

こちらの記事はデスクリサーチAIツール/エージェントのDeskrex.AIを使って作られています。DeskRexは市場調査のテーマに応じた幅広い項目のオートリサーチや、レポート生成ができるAIデスクリサーチツールです。

調査したいテーマの入力に応じて、AIが深堀りすべきキーワードや、広げるべき調査項目をレコメンドしながら、自動でリサーチを進めることができます。

また、ワンボタンで最新の100個以上のソースと20個以上の詳細な情報を調べもらい、レポートを生成してEmailに通知してくれる機能もあります。

ご利用をされたい方はこちらからお問い合わせください。

また、生成AI活用におけるLLMアプリ開発や新規事業のリサーチとコンサルティングも受け付けていますので、お困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

市場調査やデスクリサーチの生成AIエージェントを作っています 仲間探し中 / Founder of AI Desk Research Agent @deskrex , https://deskrex.ai

コメント