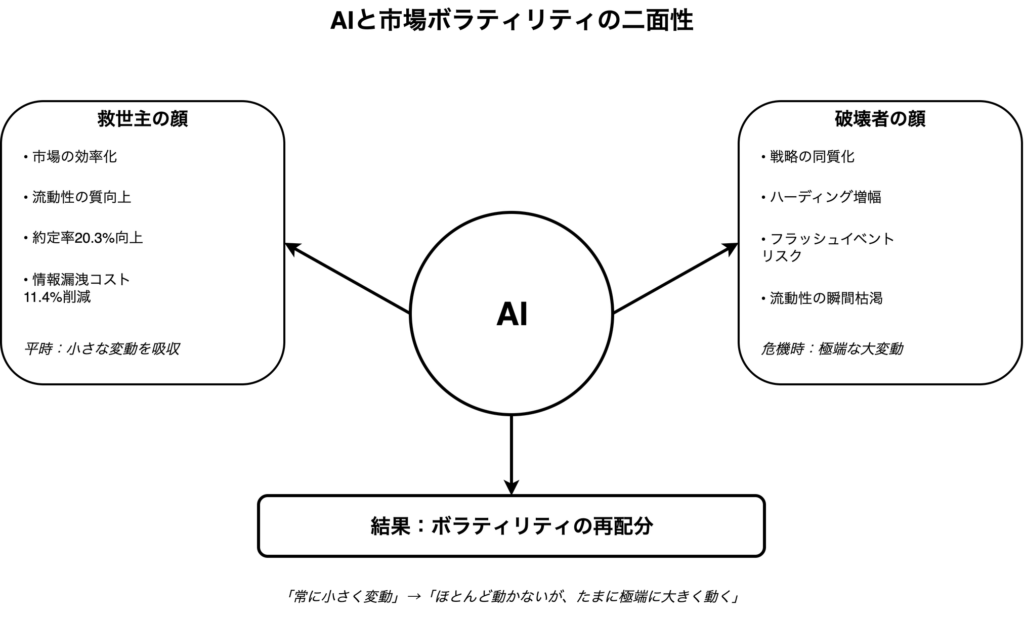

AIは市場の破壊者か、それとも救世主か?ボラティリティの裏にある二つの顔

最近の株式市場の値動きの激しさを見ていると、「これはAIの仕業ではないか」と、つい犯人探しをしたくなるかもしれません。確かに、米国の株式取引の大部分はアルゴリズム経由で行われている今、AIが市場に大きな影響を与えていることは間違いないでしょう。しかし、話を「AIがボラティリティを高めている」という単純な結論にまとめてしまうのは、少し早計な気がしてきました。

どうやらAIは、市場に対してコインの裏表のような二つの顔を見せているようなのです。一つは市場の非効率性を解消し、取引を滑らかにする「救世主」としての顔。

もう一つは、新たな脆さを生み出し、時として市場を混乱させる「破壊者」としての顔です。この二面性を理解することが、これからの市場と付き合っていく上で不可欠なのではないでしょうか。

市場を滑らかにする「救世主」の顔

まず、AIがもたらす「効率化」の側面から見ていきましょう。これは、AIが市場の交通整理を人間には不可能な速度と精度で行い、取引をよりスムーズにするイメージです。

その象徴的な事例が、Nasdaqが導入したAI搭載の新しい注文タイプ「Dynamic M-ELO」です。これは、AIが市場の状況をリアルタイムで分析し、注文が執行されるまでの待機時間(ホールド期間)をミリ秒単位で動的に調整する仕組みです。

従来、この待機時間は固定でしたが、長すぎると有利な取引機会を逃し、短すぎると他の高速トレーダーに意図を先読みされる(情報漏洩)リスクがありました。AIは、このトレードオフを最適化するために導入されました。Nasdaqのシミュレーションによれば、この新しい仕組みによって、約定率は平均で20.3%向上し、情報漏洩によるコスト(マークアウト)は平均で11.4%減少したといいます。

これは、AIが単に取引を速くするだけでなく、取引所という市場インフラそのものに組み込まれ、流動性の「質」を高め、参加者を不利益な取引から守る役割を担い始めていることを示しています。まさに市場の非効率性を正す「救世主」のような働きだと言えるかもしれません。

脆さを生み出す「破壊者」の顔

一方で、AIには市場に新たな脆さをもたらす「破壊者」としての側面もあります。もし、市場に参加しているAIの多くが、同じようなデータソースを使い、似たようなアルゴリズムで学習していたらどうなるでしょうか。

ある特定のニュースや市場データに対して、多数のAIが一斉に同じ方向の取引を発注する可能性があります。このような戦略の同質化は、群集のような行動(ハーディング)を増幅させ、瞬間的に買い注文や売り注文が一方に偏り、流動性が枯渇する「フラッシュイベント」を引き起こすリスクを高めます。これは、過去に起きたフラッシュクラッシュと同様のメカニズムです。

このAIがもたらす効率化と不安定化という二面性は、国際通貨基金(IMF)や欧州中央銀行(ECB)といった国際機関も指摘している点であり、市場構造そのものを変えかねない重要な課題として認識されています。高速で効率的な取引は平時には市場を安定させますが、ひとたび歯車が狂うと、その速さが逆に変動を増幅させる凶器にもなり得るのです。

ボラティリティは「再配分」されている?

では、AIは市場のボラティリティを単純に増減させているだけなのでしょうか。私は、もっと本質的な変化が起きているのではないかと考えています。それは、ボラティリティの「再配分」です。

どういうことかと言うと、AIは平常時の細かな価格のブレを吸収し、市場を滑らかに見せる一方で、その過程で溜め込んだエネルギーを、何かのきっかけで一気に放出しているのかもしれません。

例えば、ハーバード・ビジネス・スクールの研究では、生成AIが書いた投資分析記事は、人間が書いた記事ほど大きな市場反応を引き起こさない傾向があることが示されています。これは、AIが情報のインパクトをある意味で平準化している、と解釈できます。

しかし、その裏でアルゴリズムの同質化が進み、特定のストレスがかかった瞬間に、溜め込まれたエネルギーが大きな変動として現れる。つまり、ボラティリティの総量は変わらず、その現れ方が「常に小さく変動する」状態から「ほとんど動かないが、たまに極端に大きく動く」状態へと変化している、という仮説です。

もしそうだとすれば、AIはボラティリティを消し去る救世主でも、無秩序に増やす破壊者でもありません。市場の変動の性質そのものを変え、私たち参加者に新しいルールへの適応を迫る、まさにゲームチェンジャーと呼ぶべき存在なのではないでしょうか。

この巨大な変化の裏には、もちろん、この技術革新を支える巨額の資金の流れがあります。では、そのお金は一体どこから来て、どこへ向かっているのか。次のセクションでは、AI金融の世界を動かす資金の奔流とその実態に迫っていきたいと思います。

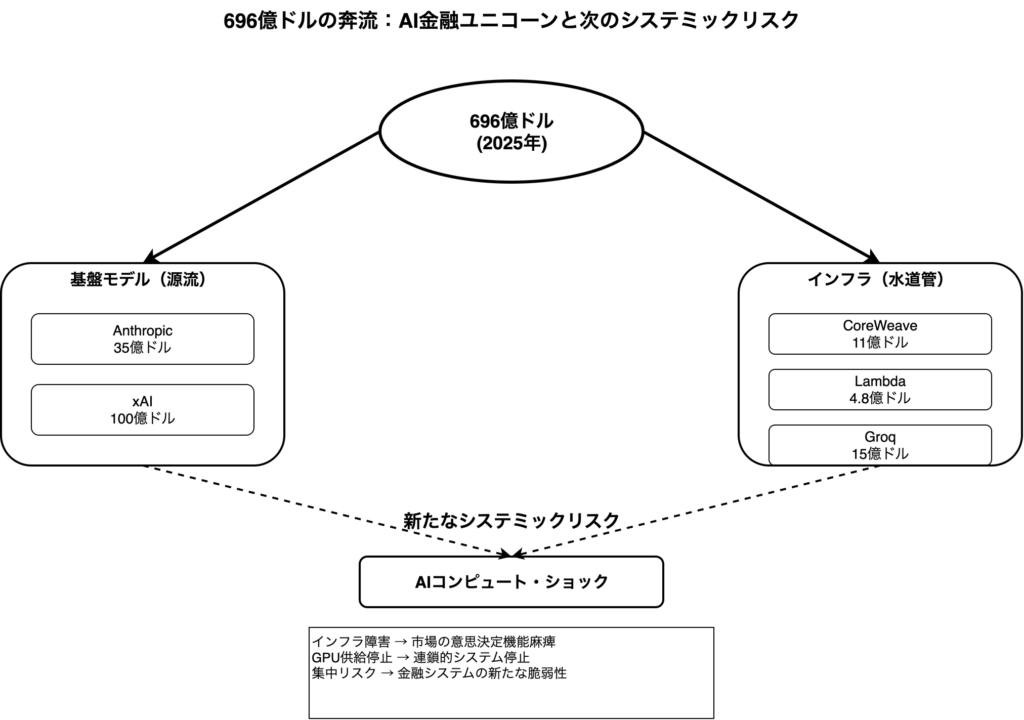

696億ドルの奔流:AI金融ユニコーンと次のシステミックリスク

前章で触れたように、AIが市場を揺るがす巨大な力の源泉は、そこへ注ぎ込まれる莫大な資金です。2025年にかけて生成AIスタートアップが調達した資金は、総額約696億ドルという、もはや国家予算にも匹敵する規模に膨れ上がっています。この資金の奔流は、金融市場の景色を根底から塗り替えようとしています。

では、この巨額のマネーは一体どこへ向かっているのでしょうか。その流れを解剖すると、ある種の偏りが浮かび上がってきます。

奔流は「源流」と「水道管」へ

どうやら資金の大半は、AIエコシステムの最も根幹をなす二つの領域、すなわち「基盤モデル」という源流と、「インフラ」という水道管に集中しているようです。

まず、AIの頭脳である基盤モデル。ここには、まさに勝者総取りの様相を呈するほどの資金が注ぎ込まれています。例えば、ChatGPTの対抗馬と目されるAnthropicは35億ドルを調達し、イーロン・マスク氏が率いるxAIも100億ドルという巨額の資金調達を完了させました。これは、AIの世界のルールを作るプレイヤーが、ごく少数の巨大資本を持つ企業に限られつつある現実を物語っています。

そして、その頭脳を動かすための心臓部、すなわちインフラ。AIの計算に不可欠なGPU(画像処理半導体)を提供するNVIDIAの株価が急騰したことは記憶に新しいですが、その周辺にも資金は集まっています。AIに特化したクラウドサービスを提供するCoreWeaveは11億ドルを調達し、同じくGPUクラウドを手掛けるLambdaも4.8億ドルを確保しました。さらに、AIチップを開発するGroqはサウジアラビアから15億ドルのコミットメントを得ています。

AIの能力が、結局のところ物理的な計算資源(コンピュート)に依存する以上、この水道管を握る者が次の時代の覇権を握ると投資家たちは考えているのでしょう。

新たな震源地、AIコンピュート・ショック

この資金の極端な偏在は、これまで私たちが経験したことのない、新しい種類のシステミックリスクを生み出す可能性を秘めている気がしてなりません。私はこれを「AIコンピュート・ショック」と呼びたいと思います。

金融市場で使われるAIモデルや取引アルゴリズムが、ごく少数の基盤モデルやクラウドインフラに依存するようになった世界を想像してみてください。もし、そのインフラに大規模な障害が発生したり、地政学的リスクからGPUの供給が滞ったりすればどうなるでしょうか。それは、もはや一企業のシステム障害では済みません。金融市場全体の意思決定機能が、連鎖的に麻痺する可能性があるのです。

これは、リーマンショックのように特定の金融商品の破綻が引き金となるリスクとは異なります。AIという新しいインフラの供給網、その脆弱性が金融システム全体の新たなアキレス腱となる。証券監督者国際機構(IOSCO)が指摘する「集中リスク」は、まさにこの新しい危機の本質を突いているのではないでしょうか。

巨人の肩の上で勝つための条件

では、基盤モデルとインフラを巨人が独占するこの世界で、金融に特化したAIスタートアップに勝機はあるのでしょうか。私は、その答えは「イエス」だと考えています。ただし、戦い方には工夫が必要です。最近の資金調達に成功した企業の事例を見ると、そこには共通する「勝ち筋」が見えてきます。

例えば、機関投資家向けにデータ分析プラットフォームを提供するReflexivity。彼らは、市場データをただAIで分析するだけでなく、「説明可能なAI」を統合することで、なぜその結論に至ったのかを人間が理解できるようにしました。この信頼性が評価され、3,000万ドルの資金調達に成功しています。

また、AIによる投資助言の自動化を手掛けるViseは、約1億3,000万ドルを調達していますが、彼らの戦略は、既存の金融アドバイザーに自社のツールを提供し、彼らの業務を効率化するというB2Bモデルにあります。

さらに、ウェルスマネジメント向けのAIオペレーティングシステムを開発するSaturnは、投資調査からコンプライアンスまで、既存の煩雑な業務プロセスに深く入り込むことで、200社以上の企業に導入されています。

これらの事例から浮かび上がってくる成功条件は、「独自データ × 説明可能性 × 既存ワークフローへの統合」という三つの要素です。巨人が提供する汎用的なAI能力を使いこなしつつも、金融という専門領域の深い理解に基づき、現場の課題を解決し、かつ規制当局や顧客が納得できる「説明責任」を果たす。どうやら、この地味で泥臭い作業こそが、巨大資本に対抗するための最も堅固な堀となるようです。

696億ドルという資金の奔流は、市場の勢力図を塗り替え、新たなリスクの震源地を作り出しました。しかし同時に、その流れの先には、新しい時代のアルファを掴むためのヒントが隠されています。では、この変化する市場で、私たち投資家は具体的にどのような戦略を取ればよいのでしょうか。次のセクションでは、明日から使える実践的なアプローチを探っていきたいと思います。

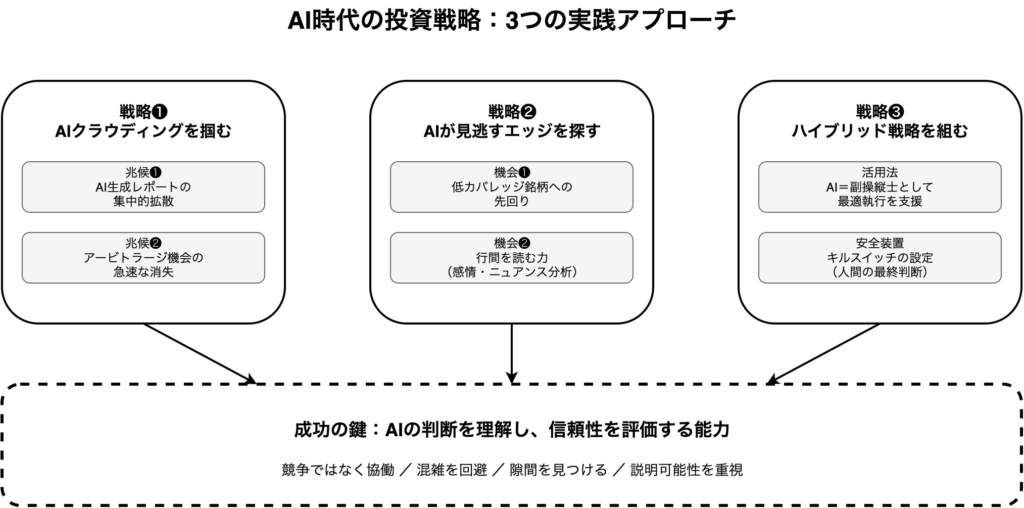

明日から使えるAI時代の投資戦略:市場のノイズを見極め、アルファを掴む実践ガイド

前章で見てきたように、AIという巨大な奔流は、市場に新たなリスクと機会を同時にもたらしました。では、この変化の激しい海で、私たち個人投資家やトレーダーは一体どのような羅針盤を手にすればよいのでしょうか。AIの進化に怯えたり、盲目的に追随したりするのではなく、AIが作り出す波の性質そのものを見極め、乗りこなしていく。どうやら、そんなしたたかな視点が必要になってきているようです。

ここでは、明日からあなたの投資判断に組み込める、三つの具体的な戦略を提案してみたいと思います。

「AIクラウディング」の兆候を掴む

AIによる分析や取引が普及すればするほど、どうしても避けられないのが戦略の同質化、いわゆる「AIクラウディング」です。多くのAIが同じデータから似たような結論を導き出し、一斉に同じ方向に動くことで、市場の一部が極端に混雑し、予期せぬ急変動を引き起こすリスクが高まります。これは国際通貨基金(IMF)や欧州中央銀行(ECB)も指摘する、新しい市場の脆弱性です。

この混雑を事前に察知し、巻き込まれないようにするためには、どうすればよいでしょうか。いくつか兆候を掴む方法が考えられます。

例えば、特定のテーマ、仮に「次世代半導体」としましょう、このテーマに関するAI生成のアナリストレポートやニュース要約が、SNSや投資情報サイトで短期間に集中して拡散され始めた時。これは、多くのAIが同じ情報源に注目し始めた「混雑のサイン」と捉えることができるかもしれません。

また、これまで有効だった短期的な価格差を狙う戦略(アービトラージ)の優位性が、急速に失われつつあると感じた時も注意が必要です。これは、あなたが見つけた「エッジ」を、他の無数のAIも同時に発見し、利益機会が瞬時に食い尽くされている証拠じゃないかな、と思うのです。これらの兆候を定点観測することで、群衆の熱狂から一歩引いた冷静な判断がしやすくなるのではないでしょうか。

AIが見逃す「エッジ」に光を当てる

AIは情報の「量」と「速さ」で人間を圧倒しますが、情報の「質」や「深さ」においては、まだ人間に及ばない部分があるようです。

ハーバード・ビジネス・スクールの研究によると、興味深いことに、これまでアナリストの分析対象になりにくかった低カバレッジ銘柄においては、AIによる記事が増えることで流動性が改善する可能性が示唆されています。

この事実は、私たちにとって重要なヒントを与えてくれます。AIの普及は、これまで光が当たらなかったニッチな領域に市場の注目を集め、非効率だった部分を効率化していくプロセスだ、と捉え直すことができるのです。つまり、AIが「発見」し始めたばかりの領域に先回りすることで、新たな投資機会を掴めるかもしれません。

もう一つ、人間ならではのエッジがあります。それは、データの「行間」を読む力です。例えば、ゴールドマン・サックスは、決算説明会のテキストだけでなく、経営者の「声のトーンや感情」までディープラーニングで分析しているといいます。

AIはテキスト上のポジティブ・ネガティブは判定できても、その言葉に込められた自信のなさや、逆に強気な姿勢の裏にあるためらいといったニュアンスまでは、まだ完全には読み取れません。私たち人間が持つ、こうした定性的な情報を判断材料に加えることで、AIの分析の一歩先を行くことができるのではないでしょうか。

人間とAIのハイブリッド戦略を組む

AIと競争するのではなく、AIを優秀な「副操縦士」として活用する。これが最も現実的で強力な戦略だと私は考えています。

学術の世界では、強化学習(RL)を用いて市場インパクトを最小化しながら大口注文を執行する「最適執行」の研究が進んでおり、従来の単純な時間分割アルゴリズムなどを上回る成果が報告されています。

これを個人の戦略に応用するなら、例えば「取引量が少ない時間帯は、AIに発注をより細かく分割させる」「市場のボラティリティが高まったら、AIによる指値注文の価格幅を自動で狭める」といったルールを設定し、その効果をテストしてみる、といった使い方が考えられます。

ただし、AIに全てを委ねるのは危険です。どんなに優れたAIも、予期せぬ市場のパニック時には合理的な判断ができなくなる可能性があります。AIトレーディングのリスクとして指摘される過学習の問題などがこれにあたります。

ここで参考にしたいのが、冒頭にも説明した取引所Nasdaqが導入したAI注文タイプ「Dynamic M-ELO」です。このシステムは、通常時はAIが最適な注文待機時間を判断しますが、市場が異常な不安定さを見せると、即座に待機時間を固定値に引き上げる「安定性保護メカニズム」を内蔵しています。

これと同じように、私たちも自分の戦略に「キルスイッチ」、つまり人間が定めたルールを組み込むべきです。「特定の指数が一定以上下落したら、AIによる自動取引を全て停止する」といった最終的な安全装置を設けておくことで、AIの暴走リスクを管理し、安心してその能力を活用できるはずです。

AIが市場の構造を変えつつある今、私たちの投資戦略もまた、進化を迫られています。AIが作り出す混雑を見極め、AIが見逃す隙間を探し、そしてAIを賢く手なずける。どうやら、この三つのアプローチが、新しい時代のアルファを掴むための鍵となりそうな気がしてきました。

しかし、これらの戦略を実践する上で、AIの出す結論をただ鵜呑みにするわけにはいきません。その判断が「なぜ」下されたのかを理解し、その信頼性を評価する必要があります。この「説明できること」こそが、AI時代の投資家にとって最後の、そして最も重要な砦となるのではないでしょうか。次の章では、このテーマをさらに深く掘り下げていきたいと思います。

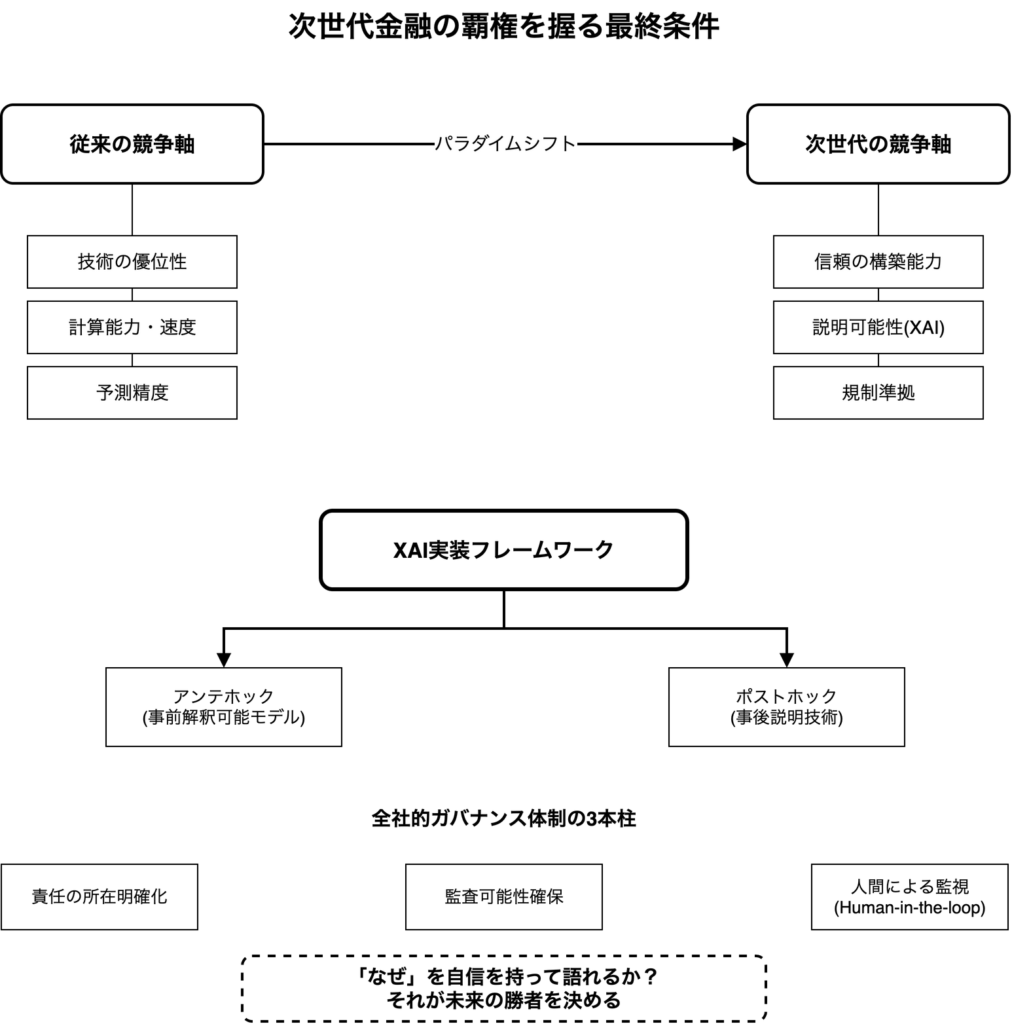

「説明できるAI」が勝つ:次世代金融の覇権を握るための最終条件

これまでの章で、AIが市場にもたらす効率化と不安定化の二面性、そして巨額の資金が流れ込む中で生まれる新たな機会とリスクを見てきました。私たちは、AIが作り出すノイズを見極め、その能力を賢く活用するための具体的な戦略についても考えてきました。しかし、これら全てを実践する上で、どうしても避けては通れない、最後の関門があるような気がしています。

それは、「なぜ、その結論に至ったのかを説明できるか?」という問いです。

どんなに優れた予測精度を誇るAIモデルも、その判断プロセスが完全にブラックボックスであれば、私たちはそれを心から信頼し、重要な意思決定を委ねることはできません。特に、巨額の資金と人々の生活がかかる金融の世界ではなおさらです。技術的な優位性だけで突き進む時代は終わりを告げ、どうやら「説明できること」そのものが、次世代の金融市場で覇権を握るための最終条件になりつつあるようです。

規制はコストではなく「新しいゲームのルール」

AIの導入が進むにつれて、世界中の規制当局がそのリスクに目を光らせています。証券監督者国際機構(IOSCO)は、資本市場におけるAI利用のリスクとして、モデルの誤情報(ハルシネーション)やデータ品質の問題、そして少数の巨大プラットフォーマーへの集中リスクなどを具体的に指摘しています。

こうした動きを象徴するのが、欧州連合(EU)が導入した「EU AI Act」です。この法律は、AIシステムをリスクのレベルに応じて分類し、金融サービスのように社会への影響が大きい分野を「高リスク」と位置づけています。

高リスクAIには、データガバナンス、技術文書の作成、透明性の確保、そして人間による監視など、設計段階から厳格な要件が課されることになります。

こうした規制の波を、単なる「対応すべきコスト」と捉えるのは、おそらく早計でしょう。むしろ、これはAI時代の金融市場における「新しいゲームのルール」が設定されつつある、と見るべきではないでしょうか。そして、この新しいルールで勝つために不可欠なのが、「説明可能性(Explainable AI, XAI)」なのです。

信頼を構築する力としてのXAI

なぜ、説明できることがそれほど重要なのでしょうか。その答えは、金融というビジネスの本質が「信頼」によって成り立っているからだと思います。

CFA Instituteのレポートが指摘するように、説明可能なAI(XAI)は、AIの判断が公正で、倫理的で、規制に準拠していることを証明するための鍵となります。

AIが「なぜこの銘柄を推奨したのか」「なぜこの取引をリスクと判断したのか」を人間が理解できる言葉で説明できれば、私たちはその判断を受け入れ、責任を持つことができます。この透明性こそが、投資家や顧客、そして規制当局からの信頼を勝ち取るための基盤となるのです。

これは、すでに現実の市場で起きていることです。「Dynamic M-ELO」は、その仕組みを詳細に解説した文書をSEC(米国証券取引委員会)に提出しています。

どのデータを使い、どのように判断し、市場の異常時にはどういった保護機能が働くのか。そのすべてを公開することで、市場参加者からの信頼を得ようとしています。これは、説明責任を果たすことが、技術の優位性を市場に受け入れさせるための戦略的な一手であることを示しているように見えます。

技術的に最高のモデルを作ることと、市場で最も信頼されるモデルを作ることは、もはや同義ではないのです。後者を実現する力、それこそがXAIの本質的な価値ではないでしょうか。

説明できるAIを実装するために

では、この「説明可能性」をどのように実装すればよいのでしょうか。CFA Instituteの整理によると、アプローチは大きく二つあります。一つは、決定木のように、もともと構造が解釈しやすいモデルを使う「アンテホック」という考え方。もう一つは、深層学習のような複雑なモデルの判断根拠を、後から分析する「ポストホック」という手法です。

どちらを選ぶにせよ、重要なのは、AIの導入を技術部門だけの問題にしないことです。IOSCOの提言にもあるように、経営層から現場の運用者、リスク管理、法務・コンプライアンス部門までを巻き込んだ、全社的なガバナンス体制を構築することが不可欠です。

- 責任の所在は明確か?: AIが下した判断の最終的な責任は誰が負うのか。

- 監査は可能か?: 判断の根拠となったデータやロジックは、後から追跡できるように記録されているか。

- 人間の監視は機能しているか?: AIの判断を鵜呑みにせず、最終的な意思決定に人間が関与する仕組み(Human-in-the-loop)は担保されているか。

これらの問いに明確に答えられる体制を整えること。それが、これからの金融機関やAIソリューションを提供するスタートアップにとって、技術力と同じくらい、あるいはそれ以上に重要な生命線になっていくのだと思います。

AIが市場の隅々まで浸透していく未来は、もはや避けられません。その中で、私たちはただ高速化・効率化の恩恵を受けるだけでなく、AIが生み出す新たな脆弱性やリスクとも向き合っていく必要があります。その長い道のりを歩む上で、最も信頼できる杖となるのが、技術そのものではなく、その技術を「説明できる」という、人間的な営みなのかもしれません。

AI時代の金融市場は、単なる計算能力の競争から、信頼を構築する能力の競争へと、その次元を変えようとしています。さて、あなたの投資プロセスやビジネスは、その「なぜ」を、自信を持って語ることができるでしょうか。どうやらその問いこそが、未来の勝者を決める分水嶺となりそうな気がしてなりません。

調査手法について

こちらの記事はデスクリサーチAIツール/エージェントのDeskrex.AIを使って作られています。DeskRexは市場調査のテーマに応じた幅広い項目のオートリサーチや、レポート生成ができるAIデスクリサーチツールです。

調査したいテーマの入力に応じて、AIが深堀りすべきキーワードや、広げるべき調査項目をレコメンドしながら、自動でリサーチを進めることができます。

また、ワンボタンで最新の100個以上のソースと20個以上の詳細な情報を調べもらい、レポートを生成してEmailに通知してくれる機能もあります。

ご利用をされたい方はこちらからお問い合わせください。

また、生成AI活用におけるLLMアプリ開発や新規事業のリサーチとコンサルティングも受け付けていますので、お困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

市場調査やデスクリサーチの生成AIエージェントを作っています 仲間探し中 / Founder of AI Desk Research Agent @deskrex , https://deskrex.ai

コメント