「実験」は終わった。海外コンサル大手はAIエージェント「実装」フェーズへ

日本のコンサルティング会社で、AIエージェント(代理で作業してくれるAI)の導入を検討している方々と話していると、「PoC(概念実証)はいくつか試したが、なかなか全社的なインパクトにつながらない」という、一種の“PoC疲れ”のような空気を感じることがあります。どうやら、多くの企業が同じ壁に直面しているようです。BCGの調査によれば、実に98%の企業がAIを実験しているものの、そこから大きな価値を生み出せているのは約26%に過ぎないというのです。この「インパクトギャップ」は、多くの日本企業にとって他人事ではないのではないでしょうか。

しかし、海外に目を向けると、どうやら景色が少し違うようです。特に、コンサルティング業界の巨人たちは、AIエージェントの「実験」段階を終え、次の「実装」フェーズへと大きく舵を切り始めています。彼らはこのインパクトギャップを乗り越え、具体的な価値を組織全体で生み出す仕組みを作り始めている気がしてきました。

大手ファームは「全社実装」へ

その象徴的な例が、マッキンゼー・アンド・カンパニーの社内アシスタント「Lilli」です。これは単なるチャットボットではありません。同社の10万件以上のナレッジを学習したLilliは、調査や資料作成、ブレインストーミングを支援し、利用する従業員からは「平均で30%の時間が削減された」という声が上がっています。もはや一部の技術好きが使うツールではなく、全社的なインフラとして機能していることがうかがえます。

ボストン コンサルティング グループ(BCG)も同様です。同社は全社的にChatGPT Enterpriseを展開し、現場のコンサルタントが自らの業務に合わせて18,000以上ものカスタムGPTを作成しているといいます。これは、トップダウンでツールを配布するだけでなく、ボトムアップで無数のAIエージェントが生まれる社内エコシステムが形成されつつあることを示しています。

「プロダクト化」でギャップを越える

しかし、彼らもただツールを導入しているだけではありません。インパクトギャップを乗り越えるための鍵は、どうやらAIエージェントを体系化し、「プロダクト」として社内外に展開する動きにあるようです。

デロイトは、財務や調達、マーケティングといった機能ごとに専門化したAIエージェント群「Zora AI™」を発表し、人間と協働する“デジタルワーカー”としての運用を本格化させています。これは、個別のタスクを自動化するだけでなく、業務プロセス全体をAIエージェントのチームで再設計しようという強い意志の表れじゃないかなと感じています。

同様にPwCは、社内外に散らばるAIエージェントを統合管理するための「agent OS」というプラットフォーム構想を打ち出しました。これは、個々のエージェントを孤立させず、まるで“艦隊”のように連携させて組織全体の生産性を最大化しようという思想に基づいています。さらにRSMは、今後3年間で10億ドルを投じてエージェントAIプラットフォームの統合を進める計画を発表しており、業界全体の本気度が伝わってきます。

このように、海外の大手コンサルティングファームは、単にAIツールを使うフェーズから、AIエージェントを組織のOSに組み込み、価値を最大化する「実装」フェーズへと明らかに移行しています。彼らがどのようにしてインパクトギャップを乗り越え、具体的な価値を生み出しているのか。その最前線を深掘りすることが、私たちが次の一歩を踏み出すための重要なヒントになりそうです。

ROIは「垂直ユースケース」で見える化せよ:調達・監査・金融領域の最新事例

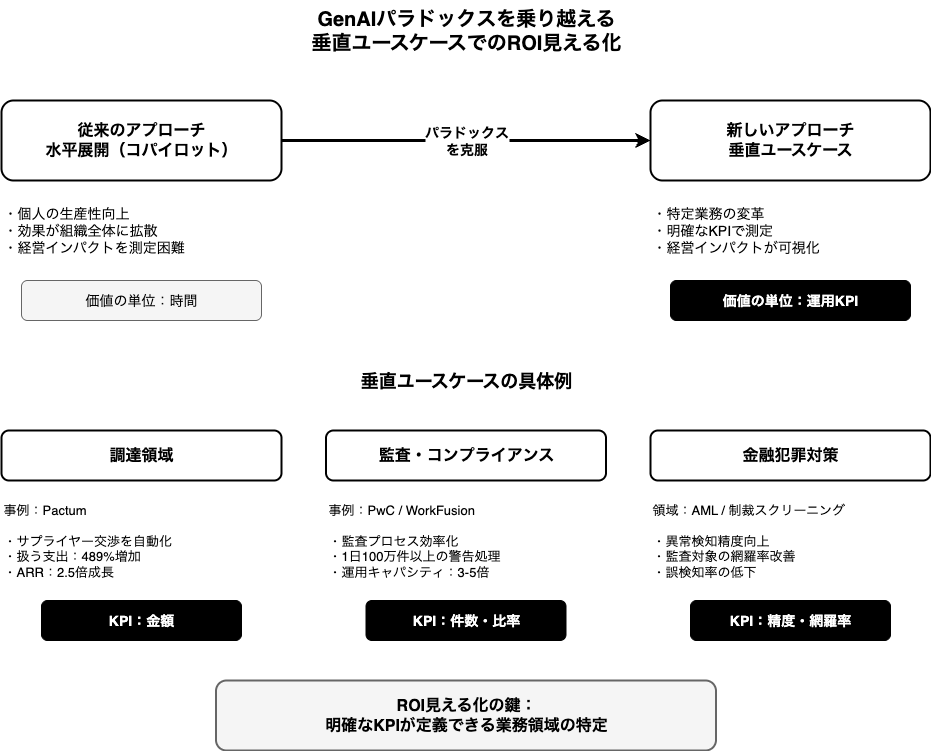

前章では、海外の大手コンサルティングファームがAIエージェントの「実験」から「実装」へとフェーズを進めている現状を見ました。しかし、多くの企業が直面する「AIは使っているが、本当に儲かっているのか分からない」という課題、いわゆる「インパクトギャップ」は根深い問題だと思います。

このモヤモヤの正体は、マッキンゼーが指摘する「GenAIパラドックス」という言葉で説明できるかもしれません。全社的に導入されるコパイロットのような「水平展開」は、個人の生産性を上げるものの、その効果が組織全体に薄く拡散してしまい、経営インパクトとして測定しにくい。一方で、特定の業務を変革する力を持つ「垂直ユースケース」は、その多くがPoC(概念実証)の段階で止まってしまっている、というのです。

では、このパラドックスを乗り越え、AI投資のROIを明確にするにはどうすればよいのでしょうか。どうやらその鍵は、ROIの測り方、つまり価値の「単位」を変えることにありそうな気がしてきました。

価値の単位は「時間」から「運用KPI」へ

これまでのAI活用の効果測定は、「作業時間の短縮」が中心でした。マッキンゼーのLilliが従業員の時間を平均30%削減したという報告は素晴らしい成果ですが、「削減された時間で何が生み出されたのか?」までを追跡するのは容易ではありません。

しかし、特定の業務領域、つまり「垂直ユースケース」に目を向けると、価値の単位が「時間」から、もっと直接的な「運用KPI」へと変化している様子が見えてきます。具体的な事例を見ていきましょう。

調達領域:Pactumが示す「金額」での価値

調達業務は、AIエージェントの価値が非常に分かりやすく現れる領域の一つです。例えば、調達交渉の自動化プラットフォームを提供するスタートアップ、Pactumの事例は衝撃的です。彼らのAIエージェントは、人間が対応しきれないような多数のサプライヤーとの交渉を自律的に行います。

その成果は、単なる「交渉時間の短縮」ではありません。Pactumは、AIエージェントが扱った支出が前年比で489%増加し、年間経常収益(ARR)は2.5倍に成長したと発表しています。これは、AIが直接的にコスト削減や契約条件の改善といった「金額」にインパクトを与えている証拠です。ROIは火を見るより明らかじゃないでしょうか。

監査・コンプライアンス領域:「件数」と「比率」での価値

監査や金融犯罪コンプライアンス(FCC)といった領域も、AIエージェントの価値が明確になる垂直ユースケースです。これらの業務は、膨大な量のトランザクションをレビューし、異常を検知するという性質上、AIとの相性が良いのです。

例えばPwCは、Azure OpenAI Serviceを活用して監査プロセスを効率化し、監査サイクルを短縮する取り組みを進めています。ここでの価値は「監査にかかる時間」だけでなく、「異常検知の精度」や「監査対象の網羅率」といったKPIで測られます。

さらに、金融犯罪コンプライアンス向けのAIエージェントを提供するWorkFusionは、もっと直接的な成果を報告しています。彼らのAIエージェントは、AML(マネーロンダリング対策)や制裁対象者スクリーニングなどの業務において、1日あたり100万件以上の警告処理を自動化し、運用チームのキャパシティを3〜5倍に拡大しているといいます。これは、「処理件数」や「誤検知率の低下」といった、事業運営に直結するKPIの劇的な改善を意味します。

このように、垂直ユースケースに焦点を当てることで、AI投資の効果は「時間」という曖昧な単位から、「金額」「件数」「比率」といった経営に直結する具体的なKPIで可視化されるようになります。どうやら、インパクトギャップを乗り越えるための第一歩は、自社の業務の中から、このようなKPIが明確に定義できる領域を見つけ出すことにありそうです。

しかし、なぜ多くの企業がこの垂直ユースケースでさえ「PoC止まり」になってしまうのでしょうか。その答えは、技術の良し悪しよりも、むしろ「実装の設計」にあるのかもしれません。次の章では、その設計図について考えていきたいと思います。

なぜPoCで終わるのか?成功企業が実践する「実装の設計図」

前章で、AIエージェントの価値は「時間」ではなく「運用KPI」で測ることで見える化できる、という話をしました。しかし、ここで一つの大きな疑問が浮かび上がります。価値が見えやすいはずの垂直ユースケースでさえ、なぜ多くの企業がPoC(概念実証)の段階で足踏みしてしまうのでしょうか。

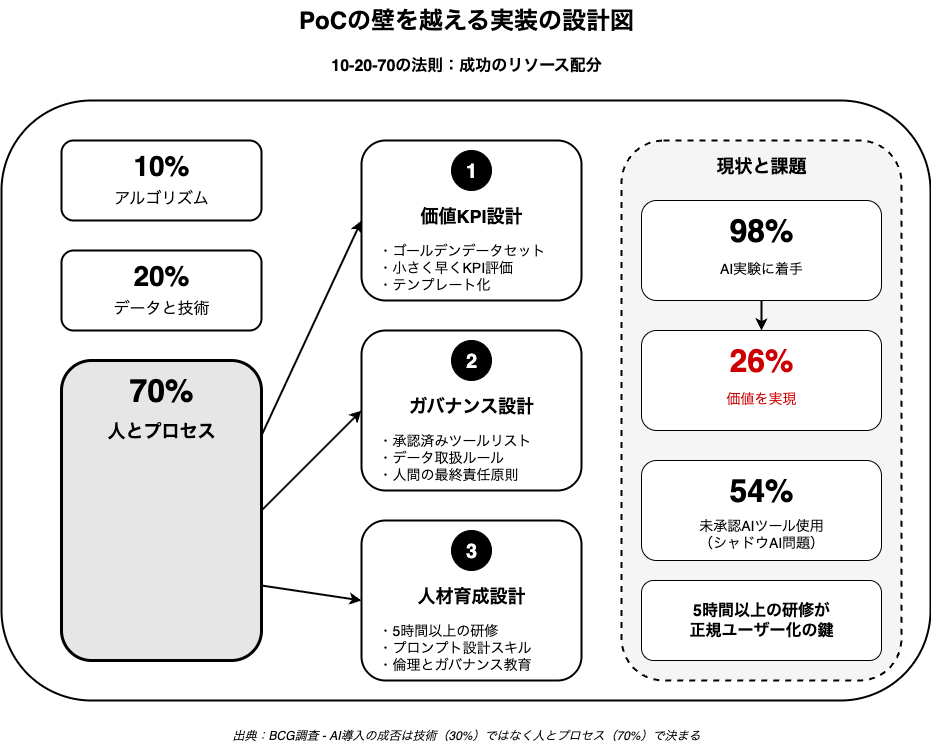

BCGの調査によれば、実に98%もの企業がAIの実験に着手しているにもかかわらず、その価値を実現できているのはわずか26%に過ぎないといいます。この「PoCの壁」の正体は、一体何なのでしょうか。

私は、その答えは技術の選定やモデルの精度といった話ではなく、もっと手前の「実装の設計図」にあるのではないかと感じています。どうやら成功している企業は、技術を導入する前に、組織や人に関する設計を周到に準備しているようなのです。

成功の鍵は「10-20-70」の法則にあり

AI導入というと、どうしても最新のアルゴリズムや高性能な技術基盤に目が行きがちです。しかし、BCGが提唱する非常に示唆に富んだモデルがあります。それが「10-20-70」の法則です。

これは、AIプロジェクトの成功に必要なリソース配分の目安を示したもので、その内訳は以下のようになっています。

- 10%:アルゴリズム(AIモデルそのもの)

- 20%:データと技術(データ基盤やITインフラ)

- 70%:人とプロセス(人材育成、ワークフローの再設計、ガバナンス、組織変革)

この法則が示しているのは、AI導入の成否を決める主戦場は、技術(合計30%)ではなく、それを使う人間と組織(70%)にあるということです(BCG)。多くのPoCが壁にぶつかるのは、この「70%」の部分の設計図が描けていないからではないでしょうか。では、成功企業はどのような設計図を描いているのか、その中身を具体的に見ていきたいと思います。

価値KPIから逆算する実装計画

まず最初の設計は、価値の測り方、つまりKPIの定義です。前章で触れたように、単なる「時間短縮」ではなく、事業に直結するKPIを設定することが重要です。しかし、それだけでは不十分で、そのKPIを「誰が」「どのように」測定し、評価するのかという運用プロセスまで設計に組み込む必要があります。

成功しているプロジェクトは、PoCを開始する前に「ゴールデンデータセット」と呼ばれる正解データを用意し、AIの出力精度を客観的に評価する仕組みを整えています。そして、「小さく、早く、KPIで評価する」サイクルを回し、成果が出たものをテンプレート化していくのです。技術ありきで始めるのではなく、測りたい価値から逆算して実装計画を立てることが、PoCを「打ち上げ花火」で終わらせないための第一歩だと思います。

「シャドウAI」を防ぐガバナンスという名のガードレール

次に重要なのがガバナンスの設計です。AIの導入が進む一方で、多くの組織が「シャドウAI」という深刻な問題に直面しています。これは、従業員が会社の許可を得ずに、個人的に契約した外部のAIツールを業務に利用してしまう状況を指します。

ある調査では、実に従業員の54%が未承認のAIツールを使用しているという驚くべき結果も報告されています。便利さの裏側で、企業の機密情報が外部に漏洩したり、著作権を侵害したりするリスクが野放しになっているのです。

これでは、組織的なスケールなど夢のまた夢でしょう。成功企業は、禁止するのではなく、むしろ安全に使える「ガードレール」を用意します。具体的には、承認済みツールのリストを作成して利用を推奨する、データの取り扱いやログ保存に関する明確なルールを定める、そして何よりAIの出力の最終責任は人間が負うという原則を徹底する、といった設計です。こうしたガバナンスがあって初めて、組織は安心してAI活用のアクセルを踏み込めるのではないでしょうか。

人材育成の目安は「5時間以上の壁」

そして最後の、しかし最も重要な設計図が人材育成です。BCGの10-20-70モデルが示すように、結局のところAIの価値を最大化するのは「人」です。

ここでも興味深いデータがあります。BCGの調査によると、AIに関する5時間以上の体系的なトレーニングを受けた従業員は、そうでない従業員に比べて正規のAIユーザーになる確率が非常に高いことが分かっています。たった5時間、されど5時間。この壁を越えられるかどうかが、AIが組織に定着するか、一部のギークのおもちゃで終わるかの分水嶺になるのかもしれません。

研修の内容も重要です。単なるツールの使い方を教えるだけでなく、プロンプトの設計方法、AIの出力結果を批判的に検証するスキル、そしてAIを利用する上での倫理やガバナンスについて学ぶ機会を提供する必要があります。AIが定型業務を代替することで、コンサルタントに求められるスキルは、情報を集める能力から、AIの出力を解釈し、戦略的な示唆を導き出し、クライアントを動かす能力へとシフトしていくでしょう。その変化に対応するための再教育こそが、最も価値のある投資になると私は思います。

このように、PoCの壁を乗り越える鍵は、技術そのものではなく、価値の定義、ガバナンス、そして人材育成という、極めて人間的で組織的な「実装の設計図」にあります。この設計図があって初めて、AIエージェントは真のビジネスインパクトを生み出すパートナーとなり得るのです。

さて、組織内部の設計図が描けたとして、次なる一手は何でしょうか。どうやら、成功している企業は、その視線を組織の「外」、つまり他の企業との連携へと向けているようです。次の章では、自前主義を捨て、エコシステムで勝つための戦略について考えていきたいと思います。

自前主義の終焉:「Invest & Integrate」で勝つエコシステム戦略

前章では、AI導入の成否を分けるのは技術そのものではなく、価値の定義からガバナンス、人材育成まで含めた組織内部の「実装の設計図」にある、という話をしてきました。しかし、どれだけ精緻な設計図を描けたとしても、その設計図に必要な最先端の部品(技術)をすべて自社でゼロから作っていては、AIの圧倒的な進化スピードに到底追いつけないのではないでしょうか。

どうやら、PoCの壁を越えてスケールに成功している企業は、その視線を組織の「外」、つまり他の企業との連携へと向けているようです。AI時代の競争の本質は、もはや個社の能力だけでなく、いかに俊敏で強力なエコシステムを構築できるかにシフトしている気がしてきました。

「Build or Buy」から「Invest & Integrate」へ

かつて、新しい技術を導入する際の戦略は「自社で開発する(Build)」か「外部から購入する(Buy)」かの二者択一で語られることがほとんどでした。しかし、AIエージェントのように進化が速く、かつ専門性が高い領域では、この古い二項対立はもはや有効ではないように思います。

今、海外の大手コンサルティングファームで主流になりつつあるのは、「Invest & Integrate」という新たな戦略です。これは、有望なスタートアップに投資(Invest)して先進技術へのアクセスを確保し、それを自社のサービスや知見と迅速に統合(Integrate)していくアプローチです。この戦略転換こそが、AI時代を勝ち抜くための鍵となりそうです。

海外大手の巧みな連携戦略に学ぶ

この「Invest & Integrate」戦略が具体的にどのように実践されているのか、海外大手の最新事例を見ていくと、その巧みさがよくわかります。

例えばKPMGは、ユニバーサルAI従業員を開発するスタートアップEmaに少数株投資を行いました。これは、完成した製品を買うのではなく、成長途中の技術にベットすることで、自社の監査や税務といったコアサービスへの応用を誰よりも早く進めるための戦略的な布石ではないでしょうか。

McKinseyは、エンタープライズAIの雄であるC3 AIと戦略的提携を結んでいます。これは、McKinseyが持つ深い業界知見とC3 AIの技術プラットフォームを掛け合わせることで、特定の業界向けに「すぐに使える」高度なソリューションを共同で開発・提供する、まさに共創モデルといえるでしょう。

また、Deloitteは、Salesforceのプラットフォーム「Agentforce」上で、自社の知見を詰め込んだ業界別アクセラレータ「Agent Advantage™」を展開しています。これは、巨大なプラットフォームの力を借りつつ、自社の専門性や「Trustworthy AI」といったガバナンスの枠組みを組み合わせることで独自の付加価値を生み出す、非常に賢い立ち回り方だと思います。

これらの動きは、もはや一社ですべてを賄う「自前主義」の時代が終わりを告げたことを象徴しているのではないでしょうか。

なぜエコシステム戦略が勝つのか?

では、なぜ彼らはこぞってエコシステム戦略へと舵を切っているのでしょうか。その理由は、「スピード」「専門性」「リスク分散」という3つの観点から説明できる気がします。

AI技術は日進月歩であり、自社だけで全ての技術をキャッチアップするのは不可能です。外部の専門技術を取り込むことで、市場投入までのスピードを圧倒的に速めることができます。

また、スタートアップは特定の領域で深い専門性を磨いています。大手コンサルは、これらの専門性を組み合わせることで、自社のサービスをより高度化できます。

そして、特定の技術への依存を避け、複数のパートナーと連携することで、技術的・事業的なリスクを分散させることも可能になります。

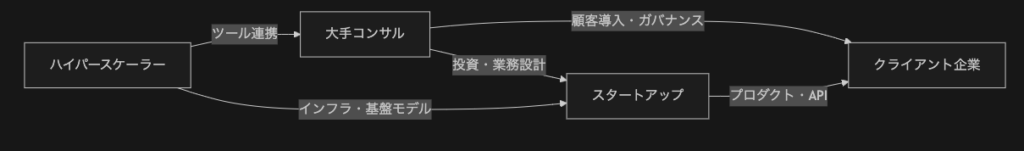

この結果、次のような三位一体の強力なエコシステムが形成されつつあります。

- 大手コンサル: 顧客基盤、業界知見、そして何より「信頼性(ガバナンス)」という無形資産を提供する。

- スタートアップ: 尖った技術とプロダクト開発のスピードで、大手のアジリティ(俊敏性)を補完する。

- ハイパースケーラー/プラットフォーマー: 安定したインフラと基盤モデルを提供し、エコシステム全体の土台となる。

この三者が相互に補完し合うことで、一社では決して実現できないスピードと信頼性を両立させ、市場での競争優位を築いているのです。

日本のコンサルが採るべき道と未来

さて、この大きな潮流の中で、日本のコンサルティング会社はどのような戦略を描くべきでしょうか。

まず最も重要なのは、自前主義の幻想を捨てる勇気を持つことだと私は思います。すべてを内製化しようとすれば、グローバルなエコシステムのスピードから確実に取り残されてしまうでしょう。

その上で、自社の強みと顧客のニーズを深く分析し、どの層のパートナーと組むべきかを戦略的に選択する必要があります。例えば、セキュリティ要件が厳しい金融機関向けには基盤モデル層との連携が、特定業務の効率化を急ぐ顧客には垂直アプリ層のスタートアップとの連携が有効かもしれません。

そして何より大切なのは、単なる技術の「買い手」や「インテグレーター」に留まらないことです。日本のコンサルティングファームが長年培ってきた独自の業界知見や、顧客との深い信頼関係こそが、最大の武器です。その武器を、外部の先進技術と掛け合わせることで、新たな価値を「共創」するパートナーシップを目指すべきではないでしょうか。

これまで4つの章にわたって見てきたように、AIエージェントの導入は、もはや単なるITプロジェクトではありません。それは、組織内部のワークフローや人材育成のあり方を見直す「実装の設計図」から始まり、さらには外部のパートナーといかに連携し、エコシステムを構築するかという「事業戦略そのものの再定義」へとつながっています。

私たちは、コンサルティング業界の構造が根底から変わる、歴史的な転換点に立っているのかもしれません。

さて、あなたの会社は、この変化の波をどう乗りこなしていくでしょうか。内部の設計図を描き、そして外の世界へと目を向ける準備は、もうできているでしょうか。

調査手法について

こちらの記事はデスクリサーチAIツール/エージェントのDeskrex.AIを使って作られています。DeskRexは市場調査のテーマに応じた幅広い項目のオートリサーチや、レポート生成ができるAIデスクリサーチツールです。

調査したいテーマの入力に応じて、AIが深堀りすべきキーワードや、広げるべき調査項目をレコメンドしながら、自動でリサーチを進めることができます。

また、ワンボタンで最新の100個以上のソースと20個以上の詳細な情報を調べもらい、レポートを生成してEmailに通知してくれる機能もあります。

ご利用をされたい方はこちらからお問い合わせください。

また、生成AI活用におけるLLMアプリ開発や新規事業のリサーチとコンサルティングも受け付けていますので、お困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

市場調査やデスクリサーチの生成AIエージェントを作っています 仲間探し中 / Founder of AI Desk Research Agent @deskrex , https://deskrex.ai

コメント