「モデル売り」の終焉:OpenAIが仕掛ける「会話OS」という新経済圏

2025年10月6日に開催されたOpenAIの年次開発者会議「DevDay 2025」。多くの人が次世代モデルGPT-5 Proの性能に注目していましたが、どうやら、このイベントの本質はそこではなかったようです。発表された数々の新機能の裏側で、OpenAIが「AIモデルを売る会社」から、「会話の中で経済活動を完結させるプラットフォーム運営会社」へと、静かに、しかし根本的に舵を切った気がしてきました。

彼らが仕掛けるのは、単なるチャットボットの進化ではありません。それは、私たちが使うソフトウェアのあり方を根底から覆す「会話OS」という新しい経済圏の創造です。この記事では、その壮大な構想の核心を解き明かしていきます。

ユーザーを会話から一歩も出さない「Apps SDK」

OpenAIが投じた一手目が、「Apps SDK」です。これは、開発者がChatGPTの会話内に直接、自社のアプリケーションを埋め込むための開発キットです。

これまでのプラグインとは根本的に思想が異なります。従来の連携が、あくまで外部サービスへの「橋渡し」だったのに対し、Apps SDKはユーザーをチャGTPの画面から一歩も出すことなく、タスクを完結させることを可能にします。

例えば、「週末のパーティーでかけるプレイリストを作って」と頼めば、Spotifyのアプリが会話内に現れ、その場で曲を選んでプレイリストが完成する。あるいは、「Figmaでこのアイデアを簡単な図にして」と指示すれば、チャット内でFigmaが起動し、作図作業が始まるのです。

これは、ユーザー体験における革命と言えるかもしれません。私たちはもはや、目的を達成するために複数のアプリやブラウザタブを行き来する必要がなくなります。予約、購入、編集といったあらゆる行動が、AIとの「会話」を起点にシームレスに完結していく。OpenAIの狙いは、この摩擦のない体験を提供することでユーザーの滞在時間を独占し、行動データを一手に握ることにあるのではないでしょうか。

企業の業務プロセスを飲み込む「AgentKit」

消費者向けの「Apps SDK」が横糸だとすれば、企業向けの「AgentKit」は縦糸として、OpenAIのプラットフォーム戦略を織りなします。

AgentKitは、単なる「チャットボット作成ツール」ではありません。企業の業務プロセスそのものをAIで置き換えるための、いわば「AI業務改革プラットフォーム」です。

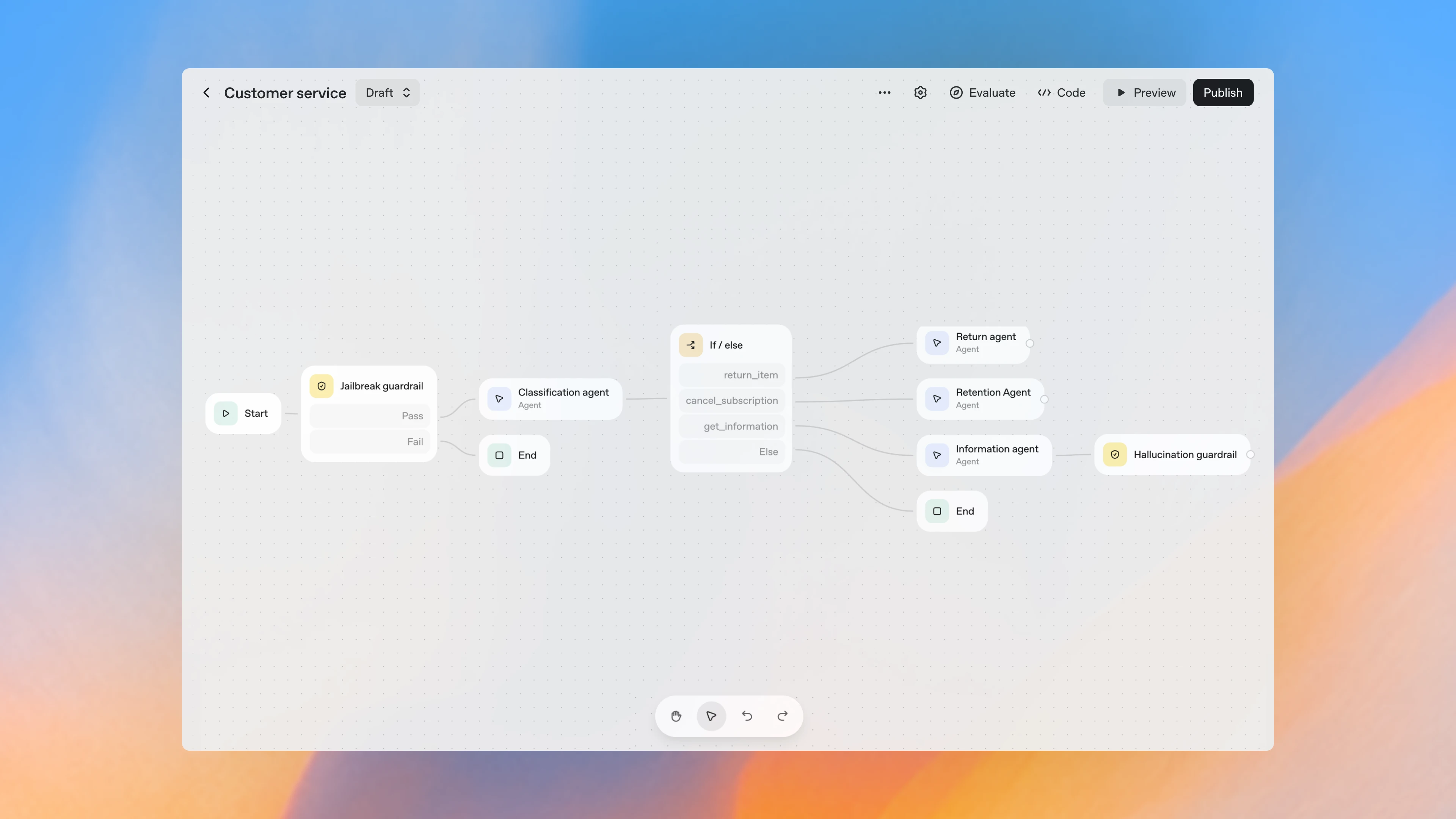

AgentKitの中核をなすのは、ドラッグ&ドロップで業務フローを設計できる「Agent Builder」、社内データや外部ツールとの接続を管理する「Connector Registry」、そしてAIの性能を客観的に評価する「Evals」といった機能群です。これらは、企業がAIエージェントを導入する際の「開発・接続・評価・監査」という一連の課題を、ワンパッケージで解決しようとしています。

つまり、OpenAIは企業に対して、単にAIモデルを提供するだけでなく、業務をAIに任せる際のガバナンスや運用体制(DevOps)ごと提供し、深く依存させることで、非常に高い乗り換えコスト(ロックイン)を築こうとしているのです。

「会話」が取引の起点となる新経済圏の誕生

「Apps SDK」によってユーザーは会話から離れず、「AgentKit」によって企業は業務をAIに委ねる。この二つが両輪となることで、「会話OS」とも呼べる新しいプラットフォームが立ち上がります。

このOS上で、OpenAIは単なる情報提供者ではなく、あらゆる取引の仲介者としての地位を確立しようとしています。CEOのサム・アルトマン氏は、「エージェント型コマースプロトコル」を提供し、ChatGPT内での即時チェックアウトを可能にすると示唆しました。これは、プラットフォーム上で発生する取引から手数料を得るという、明確な収益化戦略の現れです。

そして、同時に発表されたGPT-5 ProやSora 2といった多様なモデル群は、このOS上で動く高性能なアプリや専門的なエージェントを増やすための「部品」として機能します。高性能モデルで法務レビューのような専門業務をこなし、Sora 2で新たなクリエイティブ市場を創出し、低コストな音声モデルで日常の接点を埋める。モデルの性能向上は、もはや目的ではなく、プラットフォームを豊かにするための手段へと変わったのです。

OpenAIが描く未来は、私たちが検索窓にキーワードを打ち込むのではなく、AIと対話する中で最適なサービスが提案され、取引が完了する世界です。この地殻変動は、私たちのビジネスのあり方を根本から問い直すことになるでしょう。

次のセクションでは、この「会話OS」の台頭によって、マーケティングや収益化のルールがどのように書き換えられていくのか、さらに深く掘り下げていきます。

SEOの次はAEOの時代へ:AIに“選ばれる”ビジネスとエージェントコマースの夜明け

前のセクションで見たように、OpenAIが目指すのは単なる高性能なAIではなく、「会話OS」という新たな経済圏の構築です。この地殻変動は、ユーザー体験だけでなく、ビジネスの根幹である「顧客との出会い方」と「収益の上げ方」を根本から書き換えてしまいます。

これまで、ビジネスの入口は「検索」でした。しかしこれからは「会話」がその役割を担います。この変化は、私たちが10年以上かけて最適化してきたマーケティングの常識を、過去のものにしてしまうかもしれません。

検索から会話へ:AEOという新大陸

Webビジネスの成功は、長らくSEO(検索エンジン最適化)にかかっていました。いかにして検索結果の上位に表示させ、ユーザーのクリックを勝ち取るか。それがマーケティングの主戦場でした。

しかし、「会話OS」の時代では、そのルールが通用しなくなります。なぜなら、ユーザーはもはや検索結果のリストを眺めるのではなく、AIとの対話の中で最適な選択肢を提示されるからです。ここで重要になるのが、AEO(AI Engine Optimization)、すなわち「AIエンジン最適化」という新しい考え方です。

AEOとは、AIがユーザーとの会話文脈を読み解き、「今この瞬間に最もふさわしい」と判断したサービスや商品を提案させるための最適化を指します。キーワードの順位を競うのではなく、AIに「選ばれる」ための信頼性と有用性を証明する競争が始まるのです。

では、AIに「選ばれる」ためには、具体的に何が必要なのでしょうか。それは、単に良いコンテンツを作ることではありません。Apps SDKのデザインガイドラインなどを読み解くと、少なくとも三つの技術的要件が見えてきます。

- AIが理解できるサービス設計(会話適合スキーマ): AIがあなたのサービスを正しく理解し、ユーザーに提案できるよう、「何が、どうできるのか」を構造化して提供する必要があります。

- 安全な取引を保証するAPI(冪等API): 特に決済や予約など、お金や権利が関わる操作では、ユーザーが誤って同じ指示を繰り返しても問題が起きない、安全なAPI設計が不可欠です。

- 信頼される許可の求め方(権限合意UI): AIがユーザーの代わりに操作を行う際には、データ共有や実行権限について、明確で分かりやすい同意を得るUIが求められます。

例えば、ユーザーがChatGPTに「ピッツバーグで犬を飼えるアパートを探して」と頼んだ際、AIがZillowのアプリを会話内に呼び出すのは、Zillowがこうした条件を満たし、AIにとって「最も確実で安全な選択肢」だと判断されたからです。これからのビジネスは、このようにAIから「推薦」される存在にならなければ、ユーザーの目に触れることさえ難しくなるかもしれません。

広告から手数料へ:エージェントコマースの夜明け

発見のルールが変われば、収益化のルールも変わります。Webの世界を長らく支配してきたのは、ユーザーの注目を集めて課金する「広告モデル」でした。

しかし、会話の中でシームレスにタスクが完了する世界では、広告を表示する「場所」や「時間」そのものが減少していきます。その代わりに台頭するのが、「エージェントコマース」という新しい収益モデルです。

これは、AIエージェントがユーザーの代理人として予約、購入、契約といった商取引を代行し、その取引の成立(コンバージョン)に対して手数料を得るという考え方です。OpenAIのサム・アルトマン氏が「間もなくエージェント型コマースプロトコルを提供し、ChatGPT内から直接即時チェックアウトを可能にする」と発表したことは、この未来への明確な布石です。

この変化の意味は大きい。広告モデルが「認知」や「誘導」という間接的な貢献で収益を得ていたのに対し、エージェントコマースは「成約」というビジネスの最終成果に直接コミットし、そこから収益を得るのです。

これは事業者にとって、より成果に直結した効率的なマーケティング投資を可能にする一方で、プラットフォームへの依存度を高めるという側面も持ち合わせています。もはや、自社サイトへの流入数を追いかけるのではなく、ChatGPTという巨大なプラットフォーム上で、いかに多くの取引をAIに代行してもらうかが、ビジネス成長の鍵を握ることになるでしょう。

SEOと広告に最適化されてきた私たちのビジネスは今、AEOとエージェントコマースという新しい大陸の前に立たされています。この変化は、一部のマーケターだけの問題ではありません。製品開発、API設計、そして事業戦略そのものを見直すことを、すべての事業者に迫っています。

では、この新しいルールに適応するために、私たちは明日から具体的に何を始めればよいのでしょうか。次のセクションでは、職種別に実践できる具体的なアクションプランを提案します。

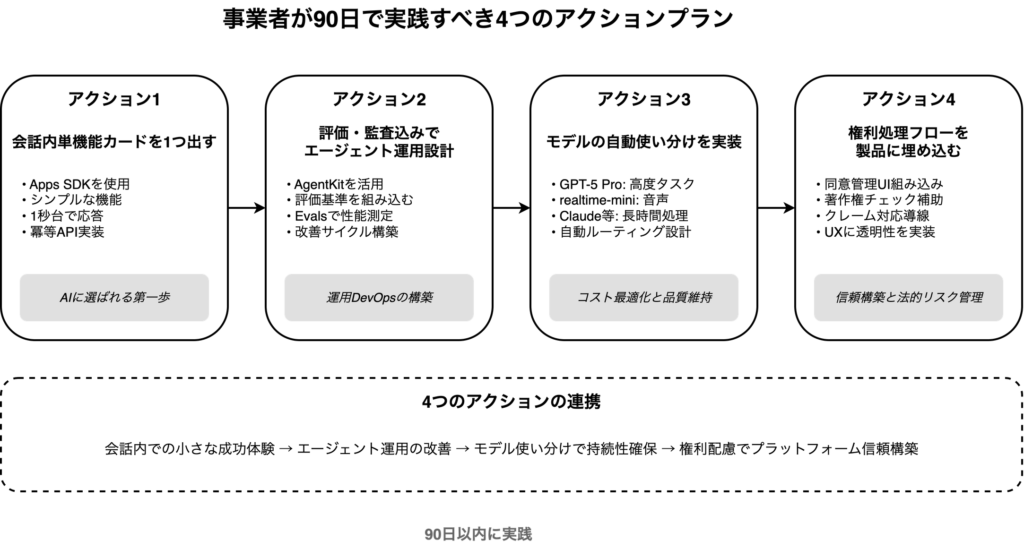

事業者が90日で実践すべき4つのアクションプラン

前のセクションで、私たちは「AEO(AIエンジン最適化)」と「エージェントコマース」という、ビジネスの発見と収益化のルールが根本から変わる未来図を見てきました。しかし、壮大な未来図を前に立ち尽くしていても、何も始まりません。重要なのは、この地殻変動に適応するための第一歩を、今日、そして明日から踏み出すことです。

どうやら、OpenAIが示した新しいツール群は、私たちに具体的な行動を促しているようです。ここでは、理論から実践へ移すために、事業者が90日以内に着手すべき4つの具体的なアクションプランを提案します。

アクションプラン1:まずは「会話内単機能カード」を1つ出す

AEOの時代にAIから「選ばれる」存在になるためには、まずAIとの対話に慣れる必要があります。そのための最短ルートは、Apps SDKを使って、会話内で完結する小さな機能を一つ、インラインカードとしてリリースすることです。

これは、壮大なアプリを作るということではありません。例えば、以下のような単一の目的を持つ機能で十分です。

- SaaS事業者なら:ユーザーからの問い合わせに対し、現在の契約プランや利用状況をカードで提示する。

- EC事業者なら:注文番号を伝えると、配送状況をリアルタイムで表示する。

- B2Bサービスなら:簡単な条件を入力すると、概算の見積もりを即座に返す。

なぜ「単機能」なのでしょうか。それは、デザインガイドラインが示すように、会話内での体験は「シンプル」で「応答性が高い」ことが求められるからです。ユーザーは会話の流れを止めずに、1クリックで目的を達成したいのです。

この小さな一歩が、実はAEOに向けた大きな学びとなります。AIがどのような文脈であなたのカードを提案するのか、ユーザーはどのような反応を示すのか。そのデータこそが、AIに「選ばれる」ための最初の羅針盤になるのではないでしょうか。技術的には、ユーザーが誤って操作しても安全な冪等APIの実装と、1秒台で応答を返すパフォーマンスチューニングが成功の鍵です。

アクションプラン2:エージェント運用は「評価・監査込み」で設計する

次に着手すべきは、社内業務の効率化です。AIに業務を任せるというと、多くの人が「AIチャットボットを導入する」と考えがちですが、本質はそこにありません。重要なのは、AIの業務遂行をいかに測定し、改善し続けるかという「運用サイクル」を設計することです。

AgentKitは、まさにそのためのツール群です。特に注目すべきは、ビジュアルに業務フローを設計できる「Agent Builder」と、その性能を評価する「Evals」が一体となっている点です。これを使うことで、例えばカスタマーサポートの問い合わせ対応をエージェント化する際に、次のような評価基準を最初から組み込めます。

- 自動解決率:エージェントだけで解決できた問い合わせの割合

- 誤応答率:人間による修正が必要だった割合

- Trace grading:エージェントが最終回答に至るまでの思考プロセスが、意図通りだったかの定性評価

HubSpot社がAgentKitを用いて顧客対応ツールを改善した事例のように、最初から評価と監査の仕組みを組み込むことで、AIを「ブラックボックス」ではなく、改善可能な業務プロセスの一部として扱えるようになります。どうやら、この「運用DevOpsの囲い込み」こそが、企業のAI活用における本当の競争力となり、一度構築すれば他社に乗り換えにくい強力な資産になりそうな気がします。

アクションプラン3:コストを制するために「モデルの自動使い分け」を実装する

AIの活用が本格化すると、必ず直面するのが「計算コスト」の問題です。すべてのタスクを最高性能のモデルで処理していては、あっという間に予算が尽きてしまいます。

そこで、事業者はユースケースに応じて最適なAIモデルを動的に呼び分ける「自動ルーティング」の仕組みを、サービス設計の初期段階から組み込むべきです。OpenAIは、今回のDevDayでそのための選択肢を明確に提示しました。

- 高度な専門性が必要なタスク(法務レビュー、医療診断支援、複雑なコード生成など):高コストだが最高性能を持つGPT-5 Proを利用する。

- リアルタイムの音声対話:低遅延・低コストに特化したgpt-realtime-miniを利用する。

- 長時間のツール連携や自動化ワークフロー:こうしたタスクに強みを持つとされるAnthropicのClaude Sonnet 4.5など、他社モデルも選択肢に入れる。

この「多モデル戦略」は、単なるコスト削減策ではありません。それぞれのモデルの得意不得意を理解し、適材適所で使い分けることで、サービスの品質と経済性を両立させる高度な運用能力そのものが、企業の競争優位性となります。

アクションプラン4:生成AIは「権利処理フロー」を製品に埋め込む

Sora 2のような動画生成AIは、クリエイティブの可能性を大きく広げます。Soraアプリは招待制にもかかわらず、リリース後48時間で16万4000インストールを記録するなど、消費者からの需要は計り知れません。

しかし、その裏側には著作権や肖像権といった、避けては通れない法的リスクが潜んでいます。このリスクに対応するため、生成AIを活用するサービスは、権利処理のプロセスを単なる利用規約の同意にとどめず、製品のUX(ユーザー体験)そのものに埋め込む必要があります。

例えば、動画生成サービスを考えるなら、以下のような機能をUXの一部として設計することが考えられます。

- 人物登場の同意管理:Cameos機能のように実在の人物を登場させる場合、対象者からの明確な同意を得るためのステップをUIに組み込む。

- 著作物チェックの補助:ユーザーが入力したプロンプトに、著作権侵害の懸念があるキャラクター名などが含まれていないか、AIが補助的にチェックし、警告を出す。

- 透明性の高いクレーム対応:生成されたコンテンツに対する権利者からの削除申請や問い合わせを、サービス内で簡単に行える導線を設ける。

法的リスクを後から対応する「守りの姿勢」ではなく、最初から透明で公正なプロセスを製品に組み込む「攻めの姿勢」こそが、ユーザーからの信頼を勝ち取り、長期的な事業成長を可能にするのではないでしょうか。

これら4つのアクションプランは、それぞれ独立しているようで、実は深く連携しています。会話内での小さな成功体験がエージェント運用の改善につながり、モデルの使い分けが事業の持続性を支え、そして権利への配慮がプラットフォーム全体の信頼を築くのです。

しかし、これらの実践の先には、OpenAI自身も直面する巨大なジレンマが待ち受けています。次の最終セクションでは、そのリスクの核心に迫っていきます。

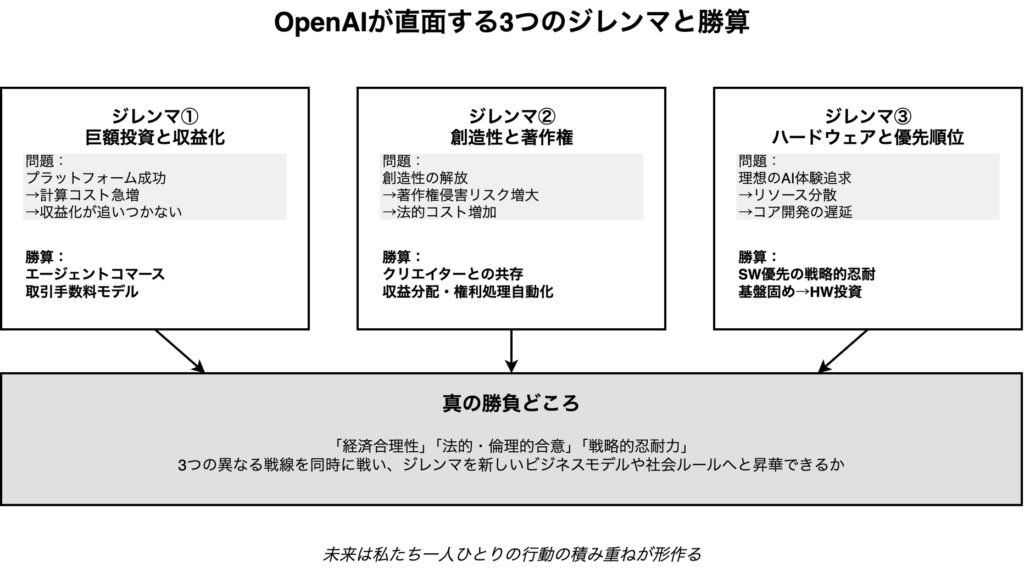

巨額投資と著作権リスクの狭間で:OpenAIが直面する3つのジレンマと勝算

前のセクションでは、事業者が明日から実践できる具体的なアクションプランを見てきました。会話内で完結する単機能カードをリリースし、評価・監査込みでエージェントを運用し、コスト最適化のためにモデルを使い分ける。これらのステップは、OpenAIが切り拓く新しい経済圏で生き残るための、現実的かつ強力な一手であることは間違いありません。

しかし、私たちが乗ろうとしているこの巨大な船、OpenAI自身もまた、荒波の中で巨大なジレンマと格闘しています。輝かしい未来の裏に潜む構造的リスクを直視することなくして、真にこの変化を乗りこなすことはできません。本セクションでは、OpenAIが直面する3つの根深いジレンマを分析し、プラットフォーム戦略の成否を分ける本当の勝負どころを考察します。

兆円規模のインフラ投資と収益化の綱渡り

OpenAIの戦略の根幹を支えるのは、圧倒的な計算能力です。そのために同社は、アナリストを驚かせるほどの巨額投資を続けています。サム・アルトマンCEOはAIインフラに「数兆ドル」を費やす可能性を示唆し、Nvidiaとの提携も報じられています。

しかし、この圧倒的な投資こそが、OpenAIの最初のジレンマを生んでいます。プラットフォームが成功し、Apps SDKやAgentKitの利用が拡大すればするほど、計算コストは指数関数的に増大し、収益化が追いつかなくなるという構造的矛盾です。ある報道では、ChatGPTの維持だけで年間30億から40億ドルの費用がかかるとも指摘されており、まさに「成功が自らの首を絞めかねない」状況です。

では、この綱渡りに勝算はあるのでしょうか。どうやら、その鍵は私たちがこれまで見てきた「エージェントコマース」にありそうです。OpenAIは、従来のサブスクリプションやAPI利用料だけでなく、エージェントが会話内で実行する取引そのものから手数料を得るという、より強力な収益モデルを視野に入れているようです。

これは、単なるツール提供者から、経済活動が行われる市場の運営者へと進化することを意味します。この収益モデルを確立できるかどうかが、巨額投資を正当化できるかの分水嶺となるでしょう。

創造性の解放と著作権の衝突

OpenAIが投じる次なる一手、Sora 2は「創造の民主化」という美しいビジョンを掲げています。しかし、その輝かしい光のすぐ隣には、著作権という深い影が落ちています。これが第二のジレンマです。

Soraアプリはリリース直後から爆発的な人気を獲得しましたが、同時にユーザーが人気キャラクターを生成したことで、著作権侵害の深刻な懸念が浮上しました。すでにMashableの親会社であるZiff Davisは、OpenAIを著作権侵害で提訴しています。ユーザーの創造性を解放すればするほど、法的リスクとコンテンツモデレーションのコストが増大するという矛盾が、ここには存在します。

この問題に対して、OpenAIは単にリスクを回避するだけでは不十分です。本当の勝算は、クリエイターや権利者との「新しい共存モデル」を設計できるかにかかっています。例えば、AIが生成したコンテンツの収益を権利者に分配する仕組みや、権利処理を自動化する技術をプラットフォームに組み込むことです。

StratecheryのBen Thompson氏が分析するように、AI時代のコンテンツビジネスは、共有された体験を提供する「コミュニティのトーテムポール」としての役割が重要になります。リスクを新たな経済圏のルールへと昇華させ、クリエイターが安心して参加できる場を構築できるか。OpenAIの真価が問われています。

ハードウェアの理想と戦略的優先順位

第三のジレンマは、元Appleのデザイナー、ジョニー・アイブ氏と進めるAIハードウェアプロジェクトに象徴されています。究極のAI体験は、ソフトウェアとハードウェアが融合した先にあります。しかし、そのデバイス開発は技術的な課題に直面し、リリースは2027年までずれ込む可能性が報じられています。

理想の体験を追求するハードウェア開発は、莫大なリソースを消費し、コアであるソフトウェアプラットフォームの進化を遅らせるリスクをはらむというジレンマです。短期的なプラットフォーム支配と、長期的な理想の体験実現。OpenAIは、この二つの間で難しい舵取りを迫られています。

しかし、この遅延は、見方を変えれば「戦略的に正しい判断」なのかもしれません。ハードウェアというレッドオーシャンに急いで飛び込むよりも、まずは「ChatGPT OS」というソフトウェアの堀を深く、強固にすること。

8億人とも報じられる週間アクティブユーザーという圧倒的な基盤の上で収益モデルを確立し、そこで得た利益でハードウェアに再投資する。この順序こそ、実は最も資本効率の良い、合理的な戦略なのではないでしょうか。ハードウェアの遅延は、失敗ではなく、OpenAIが自らの勝負どころを冷静に見極めている証左なのかもしれません。

私たちはこの変化にどう向き合うべきか

ここまで見てきたように、OpenAIの挑戦は、単なる技術開発ではありません。それは「経済合理性」「法的・倫理的合意」「戦略的忍耐力」という、三つの異なる戦線を同時に戦い抜く、極めて複雑な試みです。

彼らの勝算は、これらのジレンマを単なるリスクとして処理するのではなく、新しいビジネスモデルや社会のルールを創造する機会として捉え、再定義できるかにかかっています。

そして、この物語は他人事ではありません。OpenAIが直面するリスクは、そのまま私たちがこのプラットフォーム上でビジネスを行う際のリスクと直結しています。だからこそ、前のセクションで示したアクションプランを実践し、この巨大な変化の波に乗りこなしつつも、その裏にある構造的リスクを常に意識し続けることが不可欠です。

この新しい経済圏の未来は、OpenAIだけが決めるのではありません。私たち一人ひとりが、このプラットフォーム上でどのような価値を提供し、どのようなルールを求め、どう行動するか。その積み重ねが、未来そのものを形作っていくのです。どうやら、本当の勝負は始まったばかりのようです。

調査手法について

こちらの記事はデスクリサーチAIツール/エージェントのDeskrex.AIを使って作られています。DeskRexは市場調査のテーマに応じた幅広い項目のオートリサーチや、レポート生成ができるAIデスクリサーチツールです。

調査したいテーマの入力に応じて、AIが深堀りすべきキーワードや、広げるべき調査項目をレコメンドしながら、自動でリサーチを進めることができます。

また、ワンボタンで最新の100個以上のソースと20個以上の詳細な情報を調べもらい、レポートを生成してEmailに通知してくれる機能もあります。

ご利用をされたい方はこちらからお問い合わせください。

また、生成AI活用におけるLLMアプリ開発や新規事業のリサーチとコンサルティングも受け付けていますので、お困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

市場調査やデスクリサーチの生成AIエージェントを作っています 仲間探し中 / Founder of AI Desk Research Agent @deskrex , https://deskrex.ai

コメント