なぜ今、貿易と物流のAIに資金が集中するのか? – 2024-25年 投資トレンドの二極化

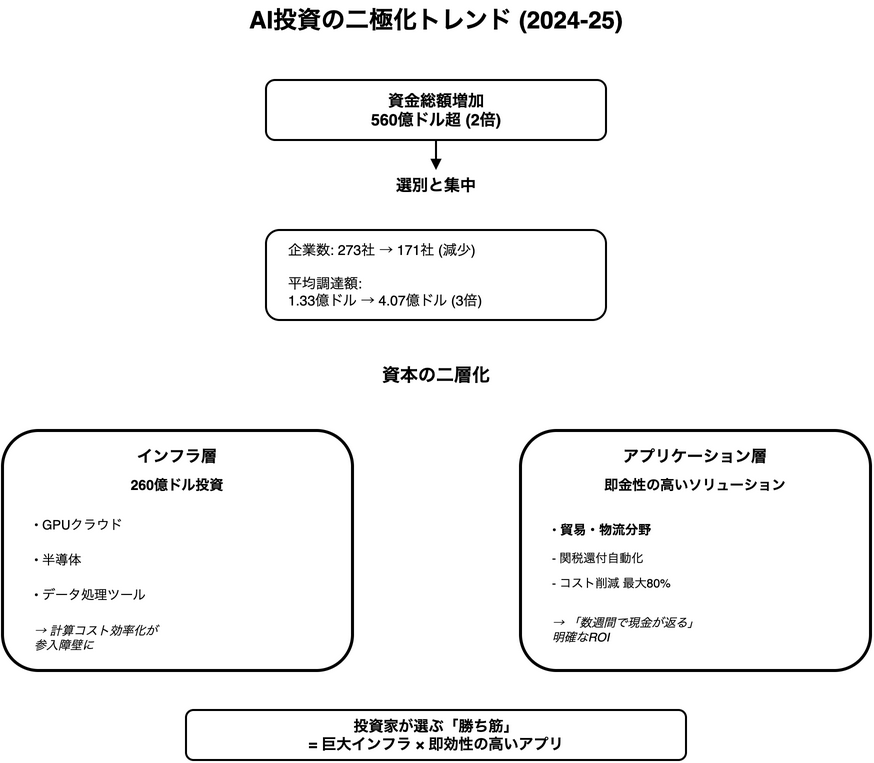

最近のAIに関する資金調達のニュースを眺めていると、どうやら市場の熱狂に少し変化が起きているような気がしてきました。2023年まではアイデアさえあれば資金が集まるような、ある種のお祭り騒ぎのような側面がありましたが、2024年から2025年にかけてのトレンドは少し様相が違うようです。資金の総額は増え続けているのに、支援される企業の数はむしろ減っている。これは、投資家たちがより冷静に「勝ち筋」を見極め、そこに資本を集中させる「選別と集中」のフェーズに入ったことの現れではないでしょうか。

データが示す「選別と集中」のリアル

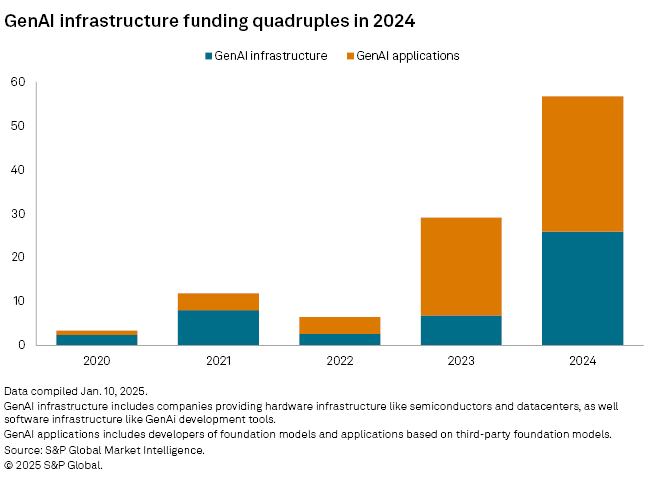

S&P Globalのレポートによると、2024年の生成AI関連スタートアップへの投資総額は前年の約290億ドルからほぼ倍増し、560億ドル超という記録的な規模に達しました。米国だけでもAIスタートアップは約970億ドルの資金を調達したとBloombergは報じています。

しかし、その裏側で起きている変化こそが重要です。資金提供を受けた企業の数は、2023年の273社から2024年には171社へと減少しました。一方で、1社あたりの平均ラウンド規模は、約1.33億ドルから約4.07億ドルへと急拡大しています。

これは、もはや「AIをやっています」だけでは資金が集まらず、投資家が「この会社は確実に勝てる」と判断した少数の有望企業に、巨額の資金を集中させていることを示しています。まさに、市場は量から質へと、その評価軸を大きくシフトさせているのだと思います。

資本の二層化:巨大インフラと即金性のあるアプリ

では、投資家たちが選んだ「勝ち筋」とは一体何なのでしょうか。どうやら、そこには明確な「資本の二層化」とでも言うべき構造が見えてきます。

一つ目の層は、AIを支える巨大なインフラ層です。2024年に調達された資金のうち、実に約260億ドルがGPUクラウド、半導体、データ処理ツールといったインフラ関連企業に投じられました。これは、AIモデルの学習や運用にかかる莫大な計算コストが、今やビジネスの成否を分けるボトルネックになっていることの裏返しでしょう。逆説的ですが、AIの運用コストの高さが、それを効率化する技術を持つ企業にとっての強固な参入障壁になっているのかもしれません。

そして、もう一つの層が、短期的なROI(投資対効果)が極めて明確なアプリケーション層です。特に、これまでデジタル化が遅れていた複雑な業界に特化し、「数週間で現金が返ってくる」ような即金性の高いソリューションに資金が集まっています。その代表格こそが、今回のテーマである「貿易・物流」分野なのです。

なぜ貿易・物流が「勝ち筋」なのか

なぜ今、数ある産業の中でも特に貿易・物流分野のAIに資金が集中しているのでしょうか。その答えは、この業界が抱える課題の深さと、AIによる解決策がもたらす効果の分かりやすさにあります。

貿易や物流の現場は、いまだに紙の書類、メール、電話といったアナログなやり取りに溢れており、非効率の塊とも言える領域です。だからこそ、AIを適用した際の効果が劇的に現れます。

例えば、米国のスタートアップCaspianは、AIを使って複雑な関税還付の対象を自動で検出し、申請プロセスを数ヶ月から数日に短縮するサービスを提供しています。これは企業にとって直接的なキャッシュバックに繋がる、非常に分かりやすい価値です。また、Nautaという企業は、バラバラに管理されていたメールや書類、システムをAIで統合し、コンテナの滞留によって発生するコストを最大80%も削減したと報告しています。

このように、「あなたの会社のコストをこれだけ削減できます」「これだけの現金を取り戻せます」と、導入後すぐに財務諸表にインパクトを与えることができる明確さこそが、投資家たちにとって貿易AIが魅力的な「勝ち筋」に見える最大の理由ではないでしょうか。

AI投資市場が「選別と集中」に進む中で、資本はAIの心臓部であるインフラ層と、現場の「現金」を生み出す即効性の高いアプリケーション層へと二極化しています。そして貿易・物流分野は、後者の最も有望な領域として、今まさに世界の注目と資金を集めているのです。

では、具体的にどのような企業が、どのようなアプローチで現場の課題を解決し、資金を獲得しているのでしょうか。次のセクションでは、日米のスタートアップ事例を深掘りしながら、その「勝ちパターン」を分析していきたいと思います。

現場の「現金」を生み出すAIたち – 日米スタートアップに見る4つの勝ちパターン

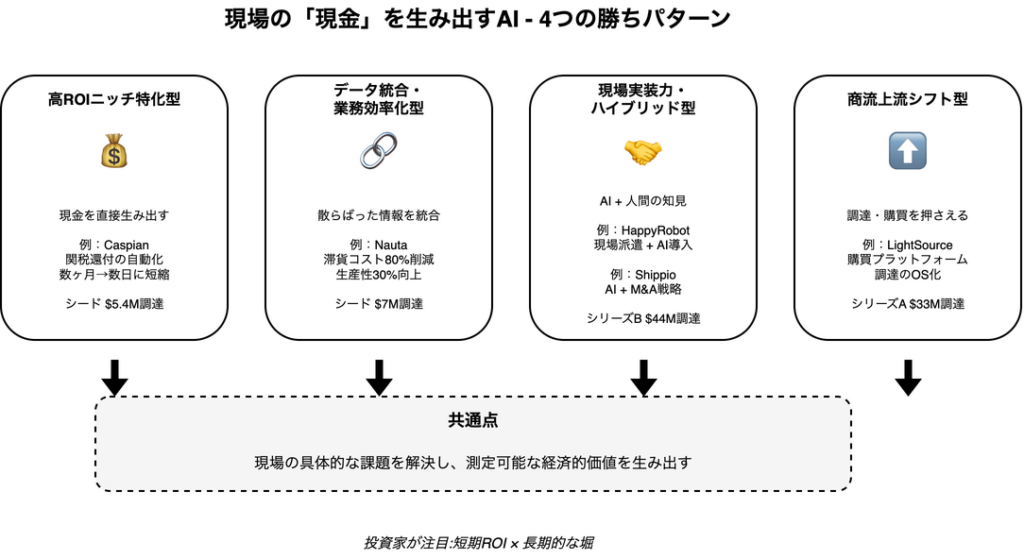

前のセクションで見たように、AIへの投資は今や「選別と集中」の時代に入り、特に貿易・物流のように短期的なROIが明確な領域に資金が流れ込んでいます。では、投資家たちは具体的にどのような価値を見出し、どんなアプローチを取るスタートアップに巨額の資金を投じているのでしょうか。

日米の最新資金調達事例を分析すると、そこには大きく分けて4つの「勝ちパターン」が浮かび上がってきました。これらは単なる技術の優劣ではなく、いかにして現場の「現金」を生み出し、企業の財務に直接的なインパクトを与えるかという、極めて実利的な視点で貫かれています。

高ROIニッチ特化型:現金を直接生み出すAI

投資家が最も好むのは、導入後すぐに「いくら儲かったか」あるいは「いくらコストが浮いたか」をドルや円で示せるビジネスです。米国のスタートアップCaspianは、このモデルを体現しています。

彼らが狙うのは「関税還付」という、極めてニッチでありながら企業のキャッシュフローに直結する領域です。これまで複雑な書類作業のために多くの企業が見過ごしていた還付可能な関税を、AIが輸送データと在庫データを解析して自動で特定。これにより、還付申請にかかるプロセスを数ヶ月からわずか数日に短縮したといいます。

これはもはや業務効率化のレベルではなく、AIが企業の貸借対照表に直接「現金」を載せる行為に他なりません。この分かりやすさこそが、Caspianがシードラウンドで$5.4Mもの資金調達に成功した理由でしょう。AIの価値を技術的な性能ではなく、回収できた金額で語る。これこそが、選別の時代を生き抜くための一つの明確な答えだと思います。

データ統合・業務効率化型:散らばった情報を価値に変える

貿易の現場は、メール、PDF、スプレッドシート、そしてバラバラの社内システムといった「断片化されたデータ」の海に沈んでいると言っても過言ではありません。このカオスを整理し、価値に変えるのが第二の勝ちパターンです。

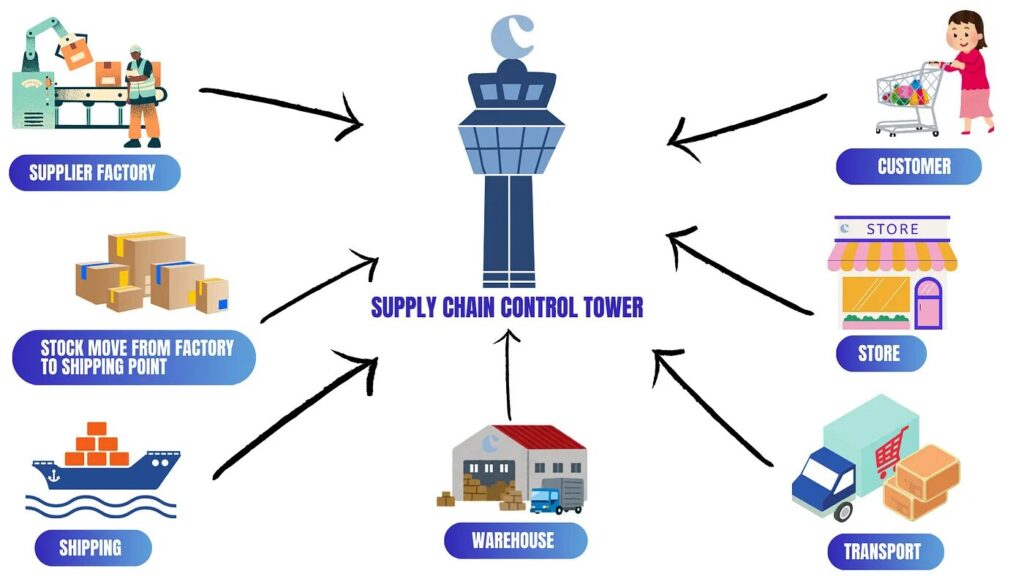

米国のNautaは、まさにこの課題に正面から取り組んでいます。彼らのプラットフォームは、サイロ化された情報をAIによって一つのコントロールセンターに統合。これにより、コンテナ輸送の全体像を把握し、ボトルネックを特定してワークフローを自動化します。その結果は驚くべきもので、顧客企業は滞貨コストを最大80%削減、オペレーターの生産性を30%向上させるなどの成果を上げています。

どうやら、データが断片化されていればいるほど、それを統合するレイヤーの価値は高まるようです。このアプローチにより、Nautaはシードで$7Mを調達。散らばった情報を束ねることで、単なる可視化に留まらず、コスト削減や生産性向上といった具体的な経営指標の改善に繋げているのです。

現場実装力・ハイブリッド型:テクノロジーと人間の知見を融合する

「最高のAIモデルさえあれば、すべての問題が解決する」というのは幻想かもしれません。特に、長年の慣習が根付いた貿易や物流の現場では、テクノロジーを業務に組み込む「実装力」こそが成否を分けます。

米国のHappyRobotが示すのは、「現場派遣+AI導入」というハイブリッドなアプローチです。彼らは単にソフトウェアを提供するだけでなく、エンジニアを顧客の現場に派遣し、運用に合わせてAIを導入・カスタマイズします。この泥臭くも確実な手法で、DHLやRyderといった大手企業への導入を成功させ、シリーズBで$44Mを調達しました。純粋なSaaSモデルのスケーラビリティとは異なる価値がここにある、という市場からの評価ではないでしょうか。

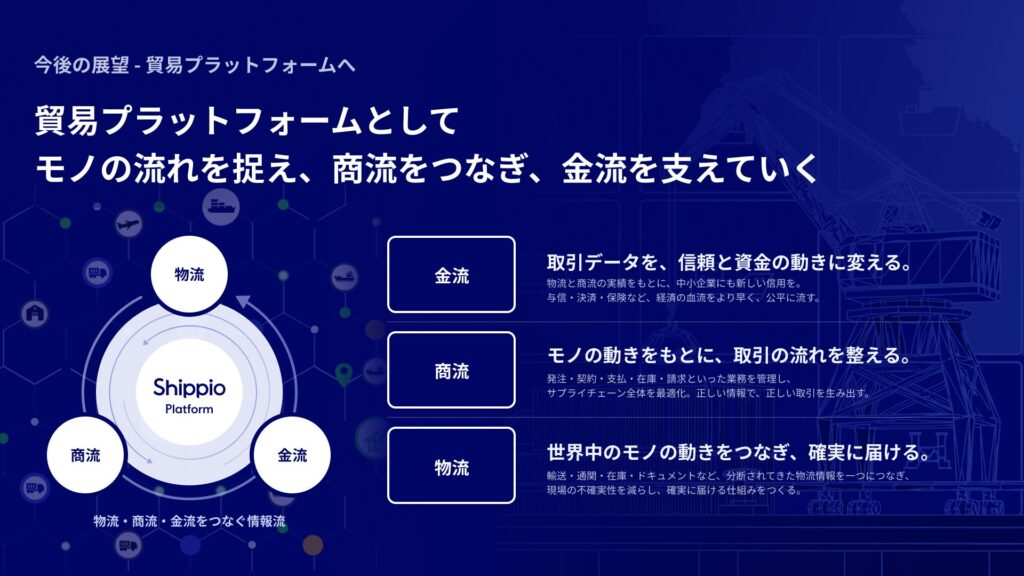

この流れは日本でも同様です。日本のデジタルフォワーダーであるShippioは、シリーズCで総額32.4億円という大規模な資金調達を実施しましたが、その資金使途には「AI Advanced Lab」の設立と並んで「M&A」が含まれています。これは、通関業務のような専門知識が求められる領域では、AI技術と現場のドメイン知識(匠の技)を融合させることが不可欠だと理解しているからでしょう。テクノロジーと、それを使いこなす人間の知見。この両輪を揃えるハイブリッドなアプローチが、特に複雑な規制や商慣習を持つ市場では強力な武器になるようです。

商流上流シフト型:物流の、さらに上流を押さえる

最後のパターンは、視点を物流(モノの流れ)から、さらに上流の「商流」へとシフトさせるアプローチです。調達や購買といった意思決定の源流を押さえることで、サプライチェーン全体に影響力を持とうという戦略です。

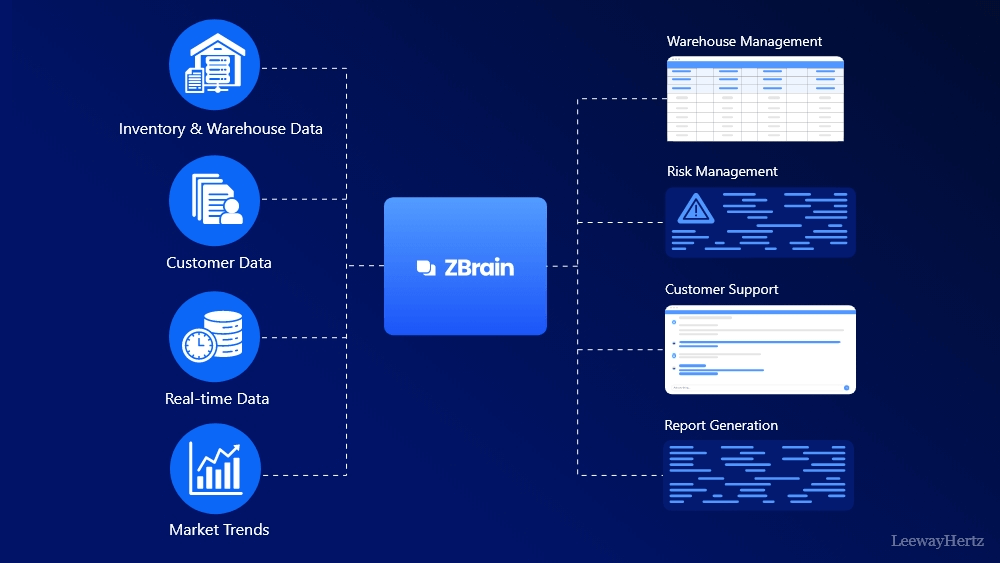

米国のLightSourceは、調達・サプライチェーンに特化した「AIネイティブの購買プラットフォーム」を提供しています。彼らが目指すのは、RFQ(見積依頼)の発行からサプライヤーの選定、交渉までをAIが支援する「調達のOS」です。これにより、下流の物流で起きる混乱を、その根本原因である上流の意思決定プロセスから最適化しようとしています。

この戦略的なポジショニングが評価され、LightSourceはシリーズAで約$33Mを調達しました。Bain Capital VenturesのようなトップティアのVCがこの領域に資金を投じているという事実は、サプライチェーンの競争力の源泉が、物流の効率化から、より戦略的な調達・購買へと移りつつあることを示唆しているのかもしれません。

これら4つの勝ちパターンは、それぞれ異なる角度から貿易・物流の課題にアプローチしていますが、共通しているのは「現場の具体的な課題を解決し、測定可能な経済的価値を生み出す」という点です。

では、投資家たちはこれらの価値を、どのような時間軸と評価軸で見ているのでしょうか。次のセクションでは、彼らが注視する「短期ROI」と「長期的な堀」という2つの視点から、さらに深く投資の力学を解き明かしていきたいと思います。

投資家は「短期ROI」と「長期的な堀」を両睨みしている

前のセクションでは、貿易・物流AIの領域で資金を獲得しているスタートアップが持つ、4つの具体的な「勝ちパターン」を見てきました。顧客の現金を直接生み出すニッチ特化型から、サプライチェーンの上流を押さえる戦略的なものまで、そのアプローチは様々です。ここで一つの疑問が浮かびます。投資家たちは、これらの異なる価値をどのような天秤にかけて評価しているのでしょうか。

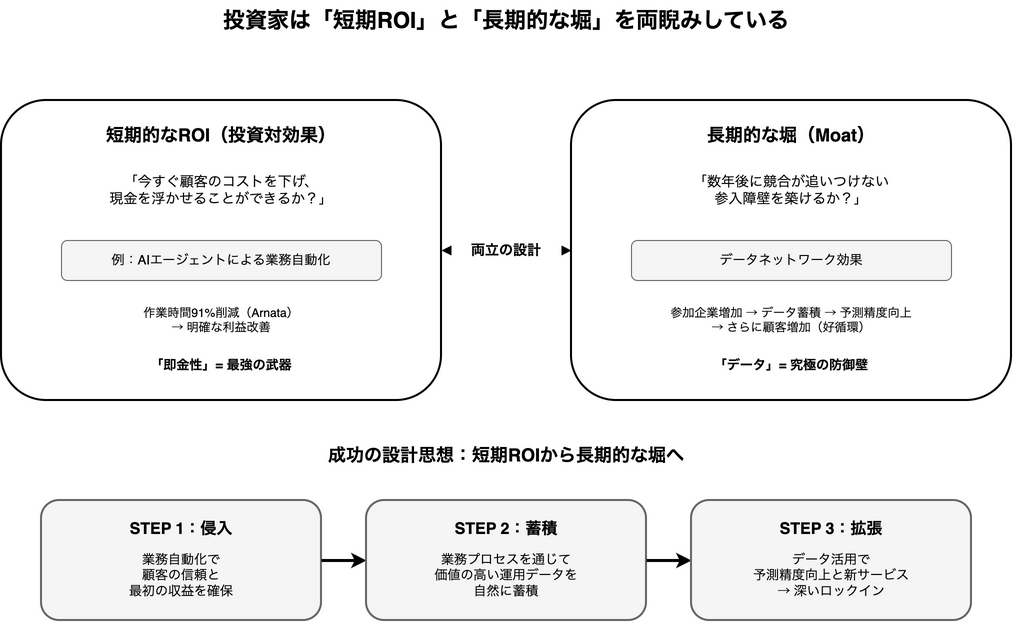

どうやら、彼らの頭の中には常に2つの時間軸が存在しているようです。一つは「短期的なROI(投資対効果)」、つまり「このスタートアップは、今すぐ顧客のコストを下げ、現金を浮かせることができるか?」という極めて即物的な視点。そしてもう一つは「長期的な堀(Moat)」、すなわち「このビジネスは、数年後に競合が追いつけないほどの参入障壁を築けるか?」という未来を見据えた視点です。

この2つの視点は、時に相反するように見えながら、成功するスタートアップは巧みに両立、あるいは段階的に設計しているように私には思えます。

短期ROIの魅力:「即金性」という最強の武器

2024年以降のAI投資市場は、総額こそ記録的に増加したものの、資金が投じられる企業数はむしろ減少するという「選別と集中」の時代に突入しました。このような環境下で、投資家がスタートアップに求めるのは、夢のあるビジョン以上に「確実なユニットエコノミクス」、つまり顧客一人ひとりからきちんと利益を上げられる証明です。

この点で、AIエージェントによる業務自動化モデルは圧倒的な強みを持っています。例えば、米国のスタートアップArnataは、AIエージェントがバックオフィス業務を自動化することで、顧客企業の作業時間を最大91%削減したと報告しています。これは、投資家に対して「我々のAIを導入すれば、人件費がこれだけ浮き、これだけの利益改善に直結します」と、極めて明快なROIを提示できることを意味します。

この「即金性」こそが、厳しい選別環境を勝ち抜くための最強の武器ではないでしょうか。壮大なプラットフォーム構想を語る前に、まず目の前の顧客のコスト構造を劇的に改善する。その実績こそが、次の大きな資金調達への最も確かな切符となるのです。

長期的な堀:「データネットワーク効果」という究極の防御壁

しかし、短期的なROIだけでは十分ではありません。なぜなら、特定の業務を自動化するツールは、いずれ必ず模倣され、価格競争に巻き込まれる運命にあるからです。そこで重要になるのが、他社が容易に真似できない「長期的な堀」の存在です。

貿易・物流の領域において、最も深く、越えがたい堀となりうるもの。それは「データネットワーク効果」だと考えられます。

この戦略を体現しているのが、サプライチェーンの可視化プラットフォームを提供するproject44やFourKitesです。彼らは、世界中の運送会社や船舶、航空機からリアルタイムの運行データを集約し、貨物が今どこにあり、いつ到着するのかを高精度で予測します。

このビジネスモデルの巧みな点は、プラットフォームに参加する企業が増えれば増えるほど、収集できるデータが増え、AIによる予測精度が向上するという好循環にあります。精度が上がれば、さらに多くの顧客がそのプラットフォームを使いたくなる。一度このネットワークに参加して業務プロセスを最適化してしまえば、他のプラットフォームに乗り換えるのは非常に困難です。

project44が2021年の時点で12億ドルの評価額を持つユニコーン企業へと成長できたのは、この強力なデータネットワークという堀の価値を投資家が高く評価したからに他なりません。彼らは、日々の運用データそのものが、競合に対する究極の防御壁になることを知っているのです。

二兎を追う設計思想:短期ROIから長期的な堀へ

では、スタートアップは短期的なROIと長期的な堀という、二兎を追わなければならないのでしょうか。どうやら、成功している企業は、これらを同時に狙うのではなく、巧みな順序で設計しているように見えます。

その戦略は、次のようなステップで描けるかもしれません。

- 侵入(短期ROI): まず、通関書類の自動化や請求書処理といった、最も手触り感があり、効果測定しやすい業務をAIで効率化する。ここで顧客の信頼と最初の収益を確保する。

- 蓄積(データ化): 日々の業務自動化プロセスを通じて、顧客固有の、そして極めて価値の高い運用データを自然な形で蓄積していく。これは、堀を築くための「石垣」を集める作業です。

- 拡張(ネットワーク化): 蓄積されたデータを活用し、予測精度の向上や新たな付加価値サービス(例:最適な輸送ルートの提案、CO2排出量の可視化など)を開発する。これにより顧客を深くロックインし、プラットフォーム全体の価値を高めていく。

この「短期ROIから長期的な堀へ」という段階的アプローチは、限られたリソースで巨大な市場に挑むスタートアップにとって、非常に現実的かつ強力な戦略ではないでしょうか。

投資家は、スタートアップが提示する目先の数字だけでなく、その事業がいかにして持続可能な競争優位性、つまり「堀」の構築に繋がるのか、その設計思想とストーリーを注意深く見ています。

貿易・物流という、古くて新しい巨大な産業を変革するゲームは、まだ始まったばかりです。短期的な収益を確保しながら、いかにして未来の独占的な地位を築くか。その巧みな戦略設計こそが、次のユニコーンを生み出す鍵となる気がしてなりません。

では、こうしたマクロなトレンドと投資家の思考法を踏まえた上で、あなたの会社は具体的にどこから最初の一歩を踏み出すべきなのでしょうか。次の最後のセクションでは、それぞれの立場に応じた、明日から使える具体的なアクションプランを考えていきたいと思います。

あなたの会社はどこから始めるか? – ポジション別・次の一手のアクションチェックリスト

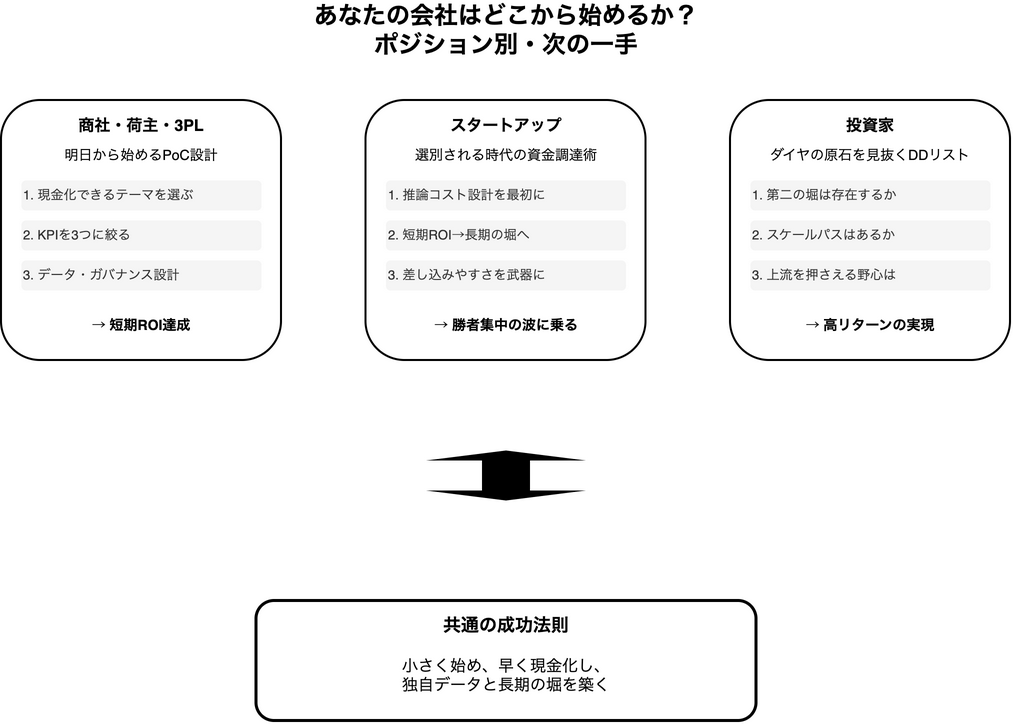

これまでの分析で、貿易・物流AIの市場で起きている資本の二極化、そして投資家が「短期ROI」と「長期的な堀」をいかに重視しているかが見えてきたと思います。しかし、分析だけでは何も変わりません。ここからは、あなたの立場に応じて、明日から踏み出せる具体的な「次の一手」を考えていきましょう。これは、思考停止を乗り越え、行動へと移すための実践的なチェックリストです。

商社・荷主・3PL向け:明日から始めるPoC設計

AI導入と聞くと壮大なプロジェクトを想像しがちですが、どうやら成功の鍵は「小さく、早く、現金に近い場所から始める」ことにあるようです。

最初のテーマは「現金化」できるものを選ぶ

壮大なサプライチェーン全体の最適化を目指す前に、まずは最も早くコスト削減やキャッシュフロー改善に繋がる業務に焦点を当ててみてはどうでしょうか。例えば、米国のスタートアップCaspianは、見落とされがちな関税還付の自動検出で資金調達に成功しました。

これはAIが直接「現金」を生み出す好例です。あなたの会社にも、書類の再入力、請求書の照合ミス、滞貨による余計な費用など、撲滅すればすぐに利益に変わる業務が眠っているはずです。Nautaのように、まずは断片化したデータを統合するだけでも大きな効果が見込めるかもしれません。

KPIは3つに絞り、具体的な目標レンジを設定する

PoC(概念実証)が失敗する典型的なパターンは、評価指標が曖昧なことです。例えば「通関書類の自動化」をテーマにするなら、以下のような具体的で測定可能なKPIを設定します。

- 書類処理時間: 現在平均30分/件 → 目標15分/件以下(-50%)

- 入力エラー率: 現在5% → 目標1.5%以下(-70%)

- 通関遅延率: 現在10% → 目標8%以下(-20%)

この数値目標があることで、PoCの成否が客観的に判断でき、次の投資への社内合意も格段に得やすくなるのではないでしょうか。

データとガバナンスの設計を先行させる

AIツールを選ぶ前に、まずやるべきことがあります。それは、機密データ(取引価格、顧客情報など)のマスキングルールや、誰がAIの最終出力を承認するのかというワークフロー、そして監査ログの要件を定義することです。特に日本企業では、この運用ガバナンスの設計が、技術的な精度以上に導入の成否を分ける決定的な要因になる気がします。

スタートアップ向け:選別される時代の資金調達術

2024年以降、AIスタートアップへの投資は社数が減り、一社あたりの金額が増える「勝者集中」の時代です。その他大勢に埋もれないために、投資家への語り口を研ぎ澄ます必要があります。

提案書の1ページ目に「推論コスト設計」を置く

投資家が今、最も恐れているのは、生成AIの運用コストという「時限爆弾」です。あなたのビジネスモデルが、顧客が増えるほど赤字が膨らむ構造になっていないことを証明せねばなりません。モデルの蒸留、ハイブリッド推論、GPUの効率的な利用計画など、ユニットエコノミクスを成立させるための具体的なコスト削減戦略を最初に提示してください。これが、あなたの技術力と事業への解像度の高さを示す最高の証明になります。

「短期ROI」から「長期の堀」への二段構えのストーリーを語る

「我々のAIは顧客のコストをこれだけ削減します」という短期ROIの話は必須です。しかし、それだけでは足りません。その先にある「なぜ競合は追いつけないのか」という長期的な堀の設計図を語る必要があります。例えば、「まず書類自動化で参入し、その過程で得られる独自の運用データを使って、いずれはproject44のようなデータネットワークを構築します」といった段階的な戦略を明確に示しましょう。

「差し込みやすさ(Integration-light)」を最大の武器にする

顧客の既存システム(TMS/ERP)を全て捨てさせて自社製品に乗り換えさせるのは至難の業です。そうではなく、「既存のメールやExcelのフローにAPI一本で差し込めます」という導入の手軽さをアピールしてください。これは顧客の導入ハードルを下げるだけでなく、将来のM&Aにおいて買い手企業が「統合しやすい」と判断する材料にもなり、あなたの会社の価値を大きく高めるはずです。

投資家向け:ダイヤの原石を見抜くDDチェックリスト

大型化・選別化が進む市場で高いリターンを得るためには、デューデリジェンス(DD)の質がこれまで以上に重要になります。表面的なKPIだけでなく、事業の構造的な強さを見抜くための問いをいくつか用意しました。

その「短期KPI」の先に「第二の堀」は存在するか?

人時削減率やCAC回収期間といった短期KPIは重要ですが、それだけでは不十分です。そのビジネスが日々のオペレーションを通じて、どのようにして独自のデータセット、強固なガバナンス体制、あるいは顧客の業務プロセスへの深い食い込みといった、模倣困難な「第二の堀」を築こうとしているのか、その設計思想を徹底的に問いただすべきです。

「オペレーション+AI」モデルのスケールパスをどう描いているか?

米国のHappyRobotのように、現場に人を派遣してAIを導入するハイブリッドモデルは、初期の顧客満足度を確保しやすい反面、スケールしにくいという弱点を抱えています。彼らがその「人手」のかかる部分を、将来どのように標準化・テンプレ化し、プラットフォームビジネスへと昇華させていくのか。その粗利改善へのロードマップが描けているかが、成長の持続性を見極める鍵となります。

物流のさらに上流(調達・購買)を押さえる野心はあるか?

物流の非効率の多くは、実はその前段階である調達・購買のプロセスに起因します。米国のLightSourceのように、物流という川下の課題解決から、サプライチェーン全体の意思決定が行われる「商流の上流」へと遡り、市場のOSとなる野心を持っているか。その視座の高さが、将来の市場規模を決定づけるかもしれません。

最後に:行動の時

ここまで、貿易・物流AIを取り巻く世界の潮流と、明日から取るべき具体的なアクションについて考えてきました。確かなことは、この領域が、テクノロジーによって根底から覆されようとしている「転換点」にあるということです。

変化の波は、傍観者には冷たく、行動する者には追い風となります。今日のチェックリストが、あなたの会社が、そしてあなた自身が、この巨大な変革の波に乗るための最初の羅針盤となれば、これほどうれしいことはありません。さあ、行動の時です。

調査手法について

こちらの記事はデスクリサーチAIツール/エージェントのDeskrex.AIを使って作られています。DeskRexは市場調査のテーマに応じた幅広い項目のオートリサーチや、レポート生成ができるAIデスクリサーチツールです。

調査したいテーマの入力に応じて、AIが深堀りすべきキーワードや、広げるべき調査項目をレコメンドしながら、自動でリサーチを進めることができます。

また、ワンボタンで最新の100個以上のソースと20個以上の詳細な情報を調べもらい、レポートを生成してEmailに通知してくれる機能もあります。

ご利用をされたい方はこちらからお問い合わせください。

また、生成AI活用におけるLLMアプリ開発や新規事業のリサーチとコンサルティングも受け付けていますので、お困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

市場調査やデスクリサーチの生成AIエージェントを作っています 仲間探し中 / Founder of AI Desk Research Agent @deskrex , https://deskrex.ai

コメント