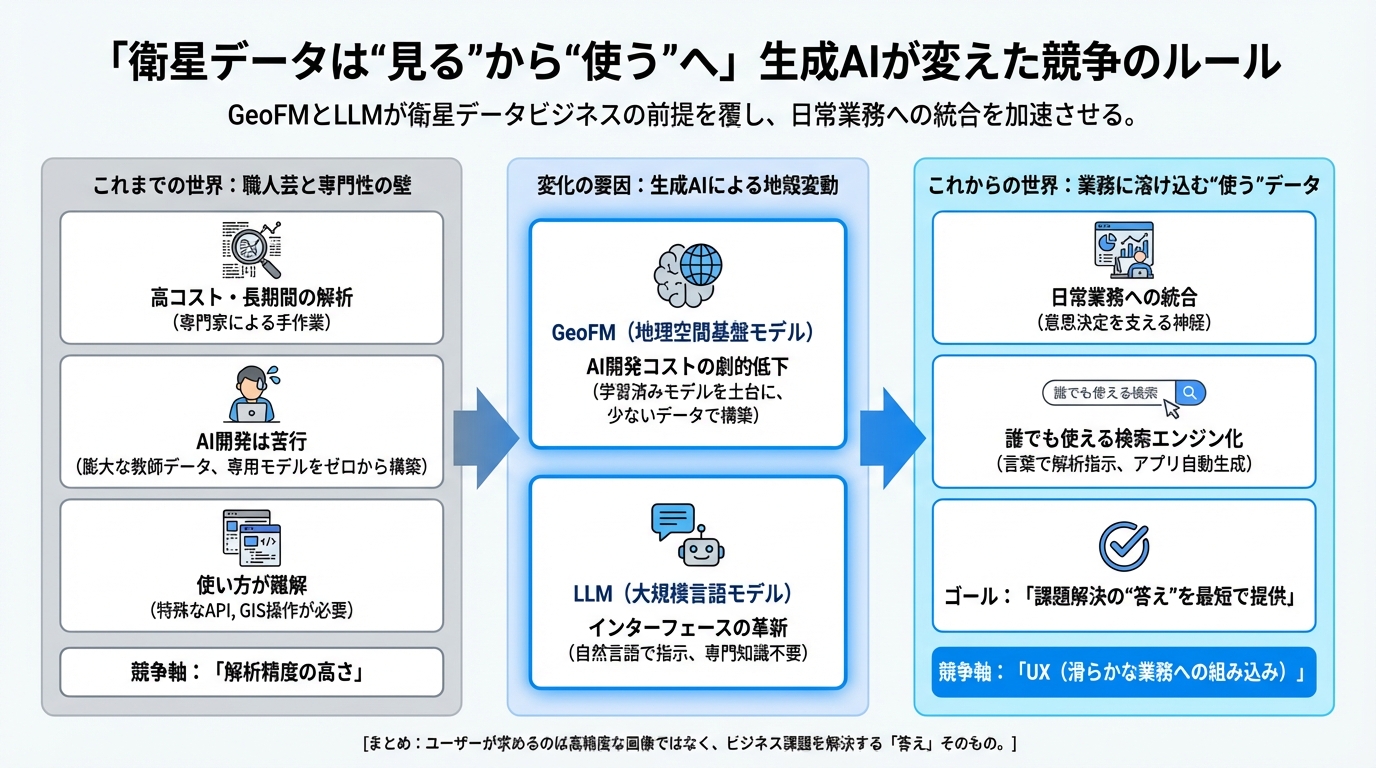

「衛星データは“見る”から“使う”へ」生成AIが変えた競争のルール

これまでの人工衛星データビジネスといえば、「高解像度の画像を撮影し、専門家が時間をかけて解析し、レポートとして納品する」という、いわば「職人芸」の世界でした。画像1枚を買うのに数万円から数十万円がかかり、それを読み解くのにも高度な知識が必要だったのです。

しかし、ここ数年で衛星データは「眺めるもの」から、私たちの日常業務の中に溶け込み、意思決定を支える「使うもの」へと変質しようとしています。

本記事では、この変化を引き起こした2つの技術的要因である「GeoFM(地理空間基盤モデル)」と「LLM(大規模言語モデル)」に焦点を当て、衛星データビジネスの競争ルールがどのように書き換わったのかを読み解いていきたいと思います。

AIを作るコストが劇的に下がり始めた

まず1つ目の大きな変化は、GeoFM(Geospatial Foundation Models)と呼ばれる技術の台頭です。

これまでの衛星データ解析AIの開発は、正直なところ「苦行」に近いものでした。雲の映り込みを除去し、画像の位置を補正し、さらに膨大な教師データを用意して、特定のタスク(例えば「車を数える」「森林の変化を見る」など)ごとに専用のモデルを一から作る必要があったからです。

ところが、最近の動向を見ていると、この状況が一変しそうな気配があります。大量の衛星データをあらかじめ学習させたGeoFMが登場したことで、私たちはゼロからAIを作る必要がなくなりました。すでに「地球の姿」を学習したモデルを土台にすることで、変化検知や分類といった個別のタスク(下流タスク)を、驚くほど少ないデータと短期間で構築できるようになってきているのです。

実際に、Kili Technologyの解説やMDPIの総説でも、自己教師あり学習やマルチモーダル学習によって開発コストが劇的に下がっていることが指摘されています。さらに、トレーニング不要で高速に場所の特徴を抽出するPlaceFMのような研究も出てきており、もはや「重厚長大なAI開発力」だけが勝負の決め手ではなくなってきたのかもしれません。

これは例えるなら、これまでは家を建てるために木を切り出しに行くところから始めていたのが、高品質なプレハブ工法が普及して、誰でもすぐに住める家を作れるようになったようなものでしょうか。

LLMが「専門家の壁」を溶かしていく

そして2つ目の、おそらくより本質的な変化が、LLM(大規模言語モデル)によるインターフェースの革新です。

衛星データの利用を阻んできた最大の壁は、「使い方が難しすぎる」ことでした。APIを叩き、特殊なファイル形式を変換し、GIS(地理情報システム)ソフトを操作する……。この複雑な手順が、一般のビジネスパーソンを遠ざけてきました。

しかし、生成AIはこの壁を「言葉」の力で取り払おうとしています。

象徴的なのが、日本の株式会社Ridge-iが進めるAI on TOPというプロジェクトです。彼らがJAXAと行った実証では、ユーザーが自然言語で「2020年1月の関東の地表面温度の最大値を教えて」と入力するだけで、AIが裏側で適切な衛星データを選び出し、解析を行い、「約12.8度です」という答えとともに地図を表示してくれます。ユーザーは、どの衛星を使うべきか、どう解析すべきかを一切意識する必要がありません。

また、米国のFeltはさらに踏み込み、プロンプト(指示文)を入力するだけで、地図上に分析ツールやアプリそのものを生成してしまう機能を提供しています(Felt AI)。これまでエンジニアが数週間かけて開発していたようなGISアプリケーションが、まるで魔法のように一瞬で立ち上がるのです。

これは、衛星データが「専門家だけのツール」から、「誰もが使える検索エンジンのような存在」へと進化する瞬間を目撃しているのと同じではないでしょうか。

「解析精度」から「UX」へ、戦場の移動

これら2つの変化を掛け合わせると、衛星データビジネスの競争ルールが根本から変わりつつあることに気づきます。

かつては「いかに高精度に物体を識別できるか」という解析アルゴリズムの性能が勝負の分かれ目でした。しかし、GeoFMによって一定レベルの解析技術がコモディティ化し、LLMによって操作が簡単になった今、勝負の軸は「いかに業務フローに滑らかに組み込めるか(UX)」へとシフトしています。

つまり、ユーザーが求めているのは「きれいな衛星画像」でも「超高精度な解析レポート」でもなく、「自分の仕事の課題(空き家探し、インフラ点検、災害対応など)を、最短距離で解決してくれる答え」なのです。

衛星データは、単なる「宇宙からの観測記録」ではなく、ビジネスの意思決定を走らせるための「神経」のような存在になりつつあるのかもしれません。

では、実際にこの新しいルールの中で、どのようなプレイヤーが資金を集め、成長しているのでしょうか? 次のセクションでは、シードからシリーズA段階の資金調達事例を分析し、投資家に評価されている「4つの勝ちパターン」を具体的に紐解いていきたいと思います。

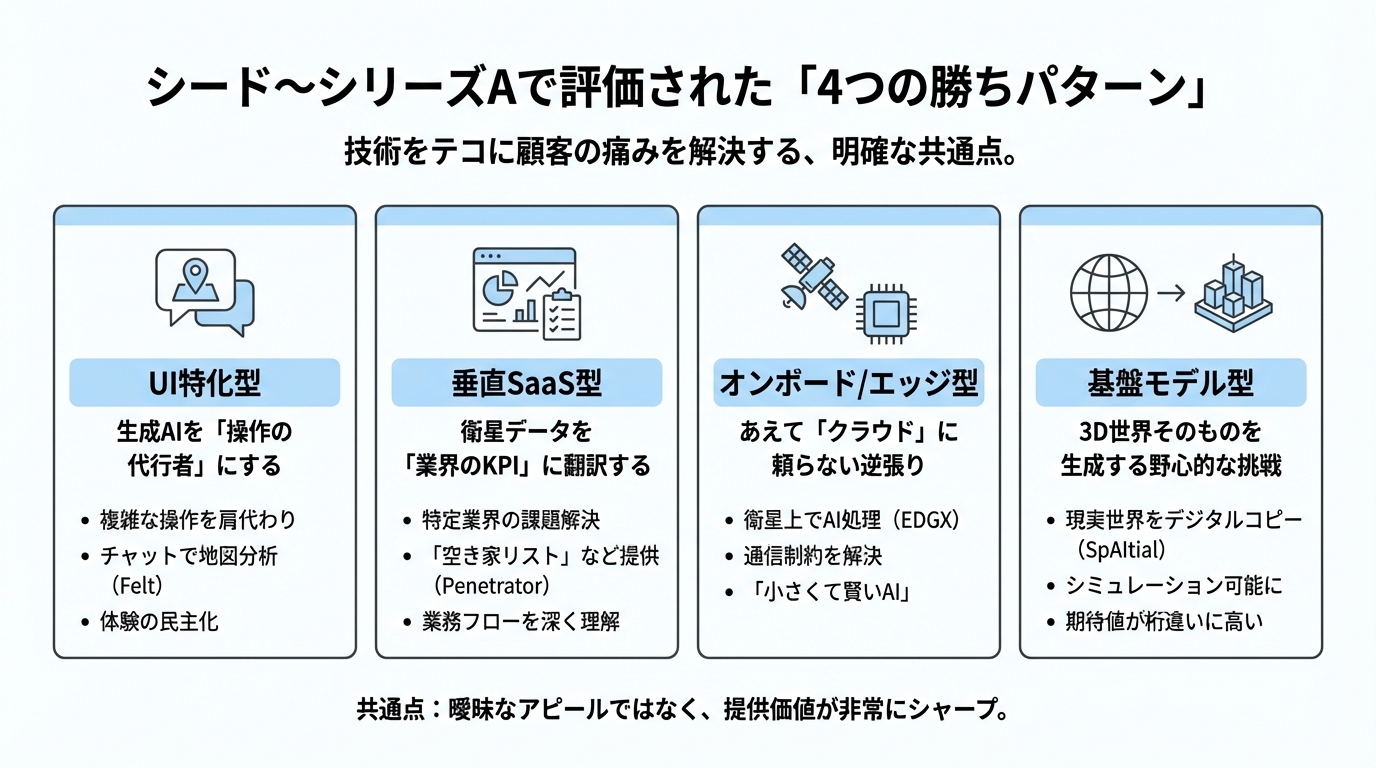

事例分析:シード〜シリーズAで評価された「4つの勝ちパターン」

さて、前章では技術的な背景を見てきましたが、ここからは少し視点を変えて、ビジネスの現場で「いま、何が起きているのか」を覗いてみたいと思います。

国内外の資金調達ニュースを眺めていると、どうやら投資家たちが熱視線を送るスタートアップには、明確な共通点があるような気がしてきました。彼らは単に「AIが使えます」とか「衛星データを持っています」と言っているわけではありません。技術をテコにして、顧客が抱える具体的な痛みを鮮やかに解決する仕組みを構築しているのです。

ベンチャーの資金調達フェーズの一つであるシードからシリーズAという、事業の芽が急速に成長するフェーズで評価されている企業を分析すると、大きく分けて「4つの勝ちパターン」が見えてきました。

UI特化型:生成AIを「操作の代行者」にする

1つ目のパターンは、生成AIを解析エンジンとしてではなく、「複雑な操作を肩代わりするインターフェース」として活用するアプローチです。

前述した米国のFeltは、まさにこの戦略で1500万ドル(約22億円)という巨額の資金調達に成功しました。彼らが提供するのは、専門的なGIS(地理情報システム)の知識がなくても、チャットで指示するだけで地図上の分析アプリを作れてしまうプラットフォームです。

これは、いわば「専属の地図エンジニアを雇う」ような体験をAIで再現していると言えるでしょう。ユーザーは「この地域の交通量を可視化して」と頼むだけでよく、裏側の複雑なデータ処理はAIがすべて引き受けてくれます。

また、スイスのaskEarthも面白い存在です。彼らはシードラウンドで資金を集め、「Geospatial Intelligence Agent(GIA)」という対話型エージェントを開発しています。自治体の職員などが「新しいレストランを開くのに最適な場所は?」と聞けば、衛星データや公開データを組み合わせて答えを出してくれるのです。

このパターンで勝つ企業は、衛星データの「解析精度」よりも、「誰でも使える」という体験の民主化に価値を置いています。

垂直SaaS型:衛星データを「業界のKPI」に翻訳する

2つ目は、特定の業界課題に深く突き刺さる「垂直統合型(バーティカル)SaaS」のアプローチです。ここでは、衛星画像そのものではなく、そこから導き出される「意思決定の材料」が商品になります。

日本のPenetrator(ペネトレーター)が良い例でしょう。彼らはシリーズAで5.5億円を調達しましたが、彼らが売っているのは衛星画像ではありません。衛星データと地上の情報を組み合わせて弾き出した「空き家候補リスト」や「有望な不動産情報」です。

不動産業者や自治体にとって、欲しいのは「きれいな宇宙の写真」ではなく、「明日どこを営業・調査すればいいか」という具体的なリストです。Penetratorは技術をこの業務KPIに翻訳して提供することで、リリースから短期間で単月売上1億円を突破するという急成長を遂げました。

同様に、天地人も「宇宙水道局」というサービスで、衛星データから水道管の漏水リスクを評価し、直近で約1億円を調達しています。

このパターンでの勝因は、技術力もさることながら、「その業界の業務フローをどれだけ深く理解しているか」にかかっていると言えそうです。

オンボード/エッジ型:あえて「クラウド」に頼らない逆張り

3つ目は、少し技術的な玄人好みのパターンですが、衛星そのもの(オンボード)や現場のエッジデバイスでAIを動かすアプローチです。

「今はクラウド全盛の時代じゃないの?」と思われるかもしれません。しかし、宇宙ビジネスには「通信の細さ」という物理的な制約があります。膨大な衛星データをすべて地上に送るのはコストも時間もかかりすぎるのです。

そこで評価されているのが、ベルギーのEDGXのような企業です。彼らは衛星上でAI処理を行うためのチップやソフトを開発し、230万ユーロ(約3.7億円)を調達しました。データを地上に送る前に、宇宙で「これは船だ」「これは火災だ」と判断し、必要な情報だけを送る。これにより、リアルタイムな災害対応などが可能になります。

また、米国のPiLogicも、大規模なGPUを必要としない「軽量で論理的なAI」を開発し、400万ドルを調達しています。

このパターンは、生成AIブームの主流である「巨大なモデル」とは真逆の、「小さくて賢いAI」という独自のポジションを築いています。

基盤モデル型:3D世界そのものを生成する野心的な挑戦

最後は、最も未来的なアプローチです。衛星画像などの2Dデータから、物理法則を理解した3D世界そのものを生成・理解しようとする「基盤モデル(Foundation Model)」の開発です。

英国のSpAItialは、この「Spatial Foundation Model(空間基盤モデル)」の開発で、シードラウンドながら1300万ドル(約19.5億円)もの資金を集めました。彼らが目指しているのは、単なる画像の解析ではなく、現実世界をデジタル空間にコピーし、シミュレーション可能な状態にすることです。

もしこれが実現すれば、都市計画や災害シミュレーション、ゲーム制作などの在り方が根本から変わるかもしれません。技術的なハードルは高いですが、それゆえに投資家からの期待値も桁違いに高い分野です。

こうして4つの勝ちパターンを並べてみると、あることに気づきませんか?

それは、どの企業も「衛星データ解析ができます」という曖昧なアピールをしていない、ということです。「誰でも使えるようにする(UI型)」「業務の結果を売る(垂直SaaS型)」「通信制約を解決する(オンボード型)」「世界を再構築する(基盤モデル型)」といった具合に、提供価値が非常にシャープです。

しかし、ここで一つ冷静になる必要があります。AIが便利になり、誰でも衛星データを使えるようになればなるほど、実は新たなリスクが顔を出し始めているのです。

「そのAIが出した答えは、本当に正しいのか?」「間違った判断で損害が出たら、誰が責任を取るのか?」

次のセクションでは、衛星データの民主化が進む裏で見落とされがちな「ガバナンスと説明責任」という、地味ながらも極めて重要なテーマについて深く掘り下げてみたいと思います。どうやら、次に大きなビジネスチャンスが眠っているのは、この領域のような気がしてなりません。

「何でもできる」は負けフラグ。次に儲かるのは「責任を持つAI」だ

前のセクションで、AIによって衛星データの利用が一気に身近になった話を書きましたが、ここで少し立ち止まって考えてみたいことがあります。

「誰でも簡単に衛星データを解析して、意思決定できるようになった」

これは素晴らしいことですが、同時に背筋が寒くなるようなリスクも孕んでいるのではないでしょうか。例えば、AIが「ここの地盤は安全です」と判断してビルを建てたのに、実は液状化リスクがあったとしたら、一体誰が責任を取るのでしょうか。

どうやら、衛星データの民主化が進めば進むほど、「解析ができること」自体の価値は下がり、逆に「その解析結果に責任を持てること」の価値が爆上がりするという、逆説的な現象が起き始めているような気がします。

「もっともらしい嘘」をつくAIへの警戒感

生成AI、特にLLM(大規模言語モデル)の最大の弱点は、息を吐くように嘘をつく(ハルシネーション)ことです。これを衛星データ解析にそのまま持ち込むとどうなるでしょうか。

「昨年の収穫量を教えて」と聞いたとき、AIがもっともらしい数字を返してきたとしても、それが「本当に衛星データを正しく集計した結果」なのか、それとも「ネット上の古い記事を拾ってきて適当に混ぜた数字」なのか、ユーザーには区別がつきません。

ビジネスの現場、特にインフラや防災、金融といったシビアな領域では、「なんとなく正しそう」なデータは使い物になりません。必要なのは、「どの衛星の、いつのデータを、どのようなロジックで処理した結果なのか」という、検証可能な「証拠の鎖」です。

「説明可能なAI」に資金が集まり始めている

実際、投資家たちはこのリスクを敏感に察知しているようです。派手な「何でもできるAI」ではなく、地味ながらも堅実な「説明可能なAI」や「根拠の明確な解析」にお金が集まり始めています。

その象徴的な例が、米国のスタートアップであるPiLogicです。彼らはシードラウンドで400万ドルを調達しましたが、彼らが開発しているのは、流行りの大規模言語モデル(LLM)ではありません。彼らが標榜するのは「exact AI(正確なAI)」です。

PiLogicのアプローチは非常にユニークです。膨大なデータをブラックボックス的なニューラルネットワークに突っ込むのではなく、物理法則や論理的推論に基づいた、計算量が少なく説明可能なモデルを作っています。

なぜこれが評価されるのでしょうか。それは、彼らのターゲットが「衛星の故障診断」や「軌道上の物体識別」といった、ミスが許されない運用現場だからです。「AIがそう言ったから」では済まされない世界で、論理的な裏付けのある判断を下せるAIが必要とされているのです。

「解析」よりも「監査」がビジネスになる

また、国内の事例を見ても、この「責任と根拠」を重視する傾向が見て取れます。

Heliosは、衛星データだけでなく、ドローンや航空写真、地上のGISデータなどを統合解析するプラットフォームを開発し、シードで5,000万円を調達しました。彼らが目指す「Large Earth Model(LEM)」構想の面白さは、単にチャットで解析できることだけでなく、複数のデータソースを組み合わせることで情報の確度を高めようとしている点にあるように見えます。

単一の衛星画像だけでは「影なのか、穴なのか」分からないことも、ドローン画像や地上の図面と照らし合わせれば「これは穴だ」と断定できます。つまり、データの多様性は「精度の向上」だけでなく「説明責任の履行」に役立つのです。

また、前述のRidge-iが進める「AI on TOP」も、ユーザーの質問に対して、裏側でJAXAのAPIなどを叩き、「どのデータを参照したか」を明示しながら回答する仕組みを作っています。これも、生成AIのブラックボックス化を防ぎ、業務利用に耐えうる信頼性を担保するための現実的な解と言えるでしょう。

勝ち筋は「証拠の鎖」を提供するワークフロー

こうして見ていくと、これから衛星データビジネスで勝つために必要な要素が見えてきます。それは、魔法のような解析アルゴリズムそのものではなく、「監査可能な業務ワークフロー」を提供することではないでしょうか。

「何でもできます」という万能ツールは、導入担当者にとって「使い方が分からない」だけでなく、「責任の所在が分からない」というリスク要因になります。一方で、「このツールを使えば、参照データと判断ロジックがログとして残り、監査にも対応できます」と言われれば、企業は安心して導入できます。

つまり、衛星データの民主化が進むこれからの時代、本当に儲かるのは「データを解析するAI」ではなく、「AIの仕事ぶりを監督・保証するシステム」なのかもしれません。

さて、ここまで「市場の変化」「勝ちパターン」「リスクと責任」について見てきました。これらを踏まえた上で、もし私たちが「明日から衛星データビジネスを始める」としたら、具体的にどこを狙えばいいのでしょうか?

最後のセクションでは、これまでの分析を総動員して、今から参入しても勝機がありそうな「3つの具体的な勝ち筋」と、失敗しないための実行プランについて提案したいと思います。

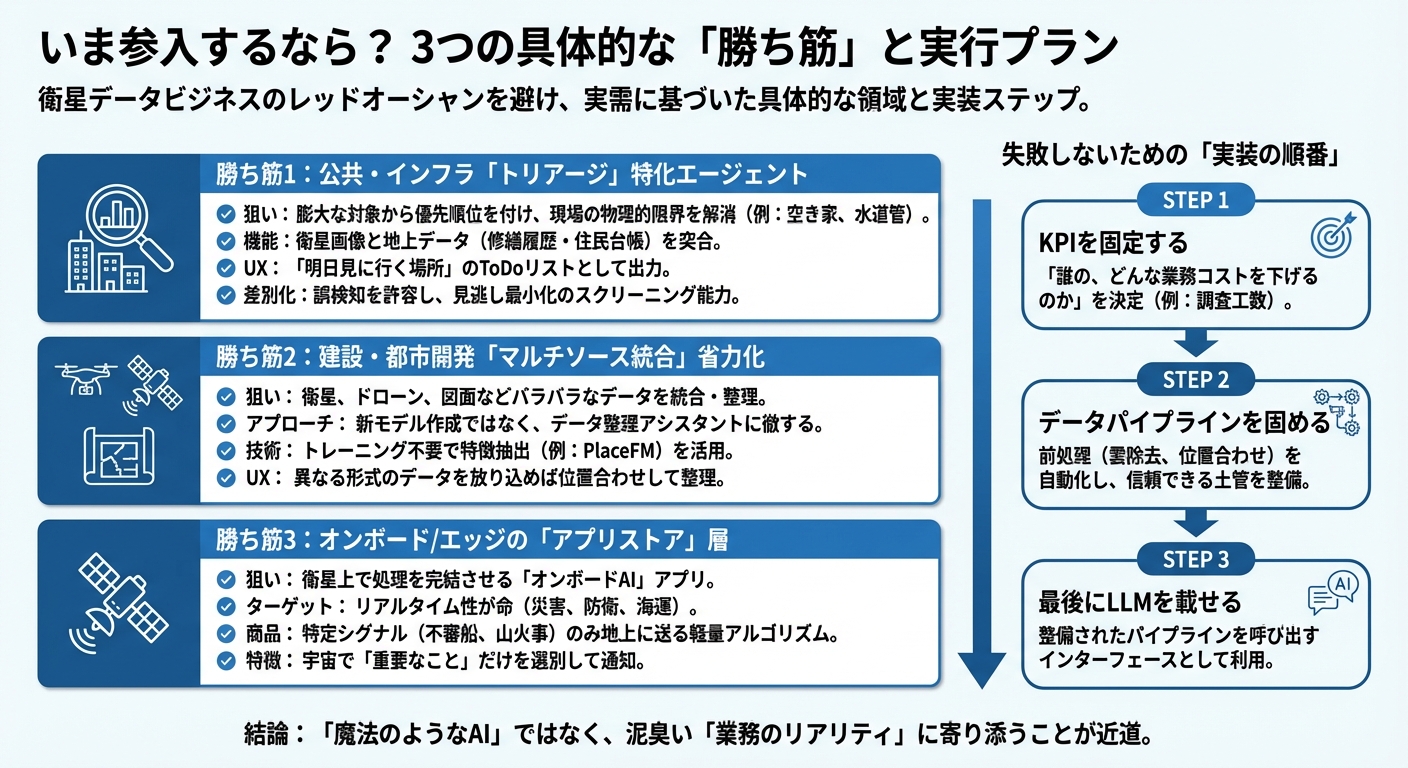

いま参入するなら? 3つの具体的な「勝ち筋」と実行プラン

ここまで、衛星データビジネスが「見る」時代から「使う」時代へと変わり、さらに「責任を持つ」ことが重要になってきている流れを見てきました。正直なところ、技術の進化があまりにも速すぎて、どこから手をつければいいのか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。

でも、安心してください。これまでの成功事例と失敗の落とし穴を分析していくと、どうやら「いまから参入するなら、ここを攻めれば勝率が高いのではないか」という具体的な領域が浮かび上がってきました。

ここでは、あえて「汎用的なプラットフォーム」というレッドオーシャンを避け、実需に基づいた3つの具体的な「勝ち筋」と、絶対に失敗しないための実装ステップを提案してみたいと思います。

勝ち筋1:公共・インフラの「トリアージ」特化エージェント

まず一つ目は、公共やインフラ領域における「トリアージ(優先順位付け)」に特化したAIエージェントです。

なぜここが面白いのかというと、Penetratorや天地人の成功事例がヒントになります。彼らが解いているのは、技術的な難問というよりも、「調査対象が多すぎて人間では手が回らない」という物理的な限界です。

日本の空き家数は900万戸にも達し、水道管の老朽化も深刻です。自治体の担当者が全ての現場を見て回ることは不可能です。ここで衛星データに求められるのは、「ここが空き家です」と100%言い当てることではなく、「明日見に行くべき場所はここです」とリストアップしてくれることではないでしょうか。

もし私が今からやるなら、以下のようなプロダクトを作ります。

- 機能: 衛星画像から怪しい箇所を洗い出し、過去の修繕履歴や住民台帳といった地上のデータと突き合わせる。

- UX: 単なる地図表示ではなく、担当者のTo Doリストとして出力する。「なぜこの場所の優先度が高いのか」という理由(証拠)を添えて。

- 差別化: 精度競争には参加せず、「誤検知を許容しつつ、見逃しを最小化する」スクリーニング能力に特化する。

これは、衛星を「監視カメラ」として使うのではなく、膨大な業務をさばくための「優秀な選別係」として雇うような感覚に近いかもしれません。

勝ち筋2:建設・都市開発の「マルチソース統合」省力化

二つ目の狙い目は、建設や都市開発の現場に向けた「情報の統合」です。

Heliosが指摘しているように、この業界の課題は「解析に専門知識が必要」で「コストが高い」ことです。現場では、衛星画像一枚で何かが決まることはまずありません。ドローンの写真、設計図面、地質のデータなど、バラバラな情報を頭の中で統合して初めて判断が下されます。

ここで勝機になるのは、「新しいAIモデルを作ること」ではなく、「バラバラなデータを整えてあげること」にあるような気がします。

例えば、PlaceFMのようなトレーニング不要で場所の特徴を抽出できる技術を使えば、重厚長大なAI開発をせずとも、異なるデータの紐付けが可能になります。

- アプローチ: 衛星、ドローン、スマホ写真など、形式の違うデータを放り込めば、AIが勝手に位置情報を合わせて整理してくれる。

- UX: 「このエリアの先月の造成状況と、図面の差異を教えて」とチャットで聞けば、複数のソースを比較して答えてくれる。

ここでは、高度な予測モデルよりも、現場の泥臭い「データ整理」を肩代わりしてくれるアシスタントの方が、圧倒的に感謝されるはずです。

勝ち筋3:オンボード/エッジの「アプリストア」層

三つ目は少し未来を見据えた、衛星上の「アプリ」領域です。

EDGXやPiLogicの事例で見たように、衛星自体にAIチップを載せて、宇宙で処理を完結させる「オンボードAI」が現実になりつつあります。ハードウェアが普及すれば、次に必要になるのは何でしょうか? そう、その上で動くソフトウェアです。

スマートフォンの登場後にアプリストアが爆発したように、衛星の世界でも「特定の機能を持ったアプリ」をインストールして使う時代が来るかもしれません。

- ターゲット: リアルタイム性が命の領域(災害検知、防衛、海運など)。

- 商品: 「不審船検知アプリ」や「山火事即報アプリ」のような、特定のシグナルだけを地上に送る軽量なアルゴリズム。

クラウドにデータを全部落としてから解析するのではなく、宇宙で「重要なこと」だけを見つけて知らせる。このニッチなアプリ層は、まだプレイヤーが少なく、日本企業にも入り込む余地がありそうです。

失敗しないための「実装の順番」

さて、狙うべき領域が見えてきたところで、最後に一番大切な話をします。それは「作る順番」です。多くのスタートアップが、流行りのLLM(大規模言語モデル)を使って「とりあえずチャットボット」から作り始め、失敗しています。

これまでの成功事例を見ると、失敗しない鉄板の順序があるようです。

ステップ1:KPIを固定する

まず、「誰の、どんな業務コストを下げるのか」を決めます。Penetratorなら「空き家調査の工数」、天地人なら「漏水による損失」です。ここがブレると、何を作っても刺さりません。

ステップ2:データパイプラインを固める

次に、AIが判断するための「証拠の鎖」を作ります。衛星データ特有の雲の除去や位置合わせといった面倒な前処理(Kili参照)を自動化し、いつでも信頼できるデータが出てくる土管(パイプライン)を整備します。地味ですが、ここが品質の生命線です。

ステップ3:最後にLLMを載せる

ここで初めて生成AIの出番です。Ridge-iのように、整備されたパイプラインを呼び出すためのインターフェースとしてLLMを使います。最初からLLMに頼るのではなく、しっかりした土台の上に「使いやすさ」として被せるのです。

どうやら、衛星データビジネスで勝つためには、「魔法のようなAI」を追い求めるのではなく、泥臭い「業務のリアリティ」に寄り添うことが、一番の近道のようです。

宇宙から地球を見る視点と、現場で汗をかく視点。この二つを繋げられたとき、初めて「使える」サービスが生まれるのではないでしょうか。さて、あなたのビジネスでは、宇宙のデータをどう「使い」ますか?

調査手法について

こちらの記事はデスクリサーチAIツール/エージェントのDeskrex.AIを使って作られています。DeskRexは市場調査のテーマに応じた幅広い項目のオートリサーチや、レポート生成ができるAIデスクリサーチツールです。

調査したいテーマの入力に応じて、AIが深堀りすべきキーワードや、広げるべき調査項目をレコメンドしながら、自動でリサーチを進めることができます。

また、ワンボタンで最新の100個以上のソースと20個以上の詳細な情報を調べもらい、レポートを生成してEmailに通知してくれる機能もあります。

ご利用をされたい方はこちらからお問い合わせください。

また、生成AI活用におけるLLMアプリ開発や新規事業のリサーチとコンサルティングも受け付けていますので、お困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

市場調査やデスクリサーチの生成AIエージェントを作っています 仲間探し中 / Founder of AI Desk Research Agent @deskrex , https://deskrex.ai

コメント