エージェンティックコマースってそもそもなに?

最近「エージェンティックコマース」という言葉を耳にする機会が増えてきました。単語だけ見ると難しそうですが、実は私たちが日々経験しているオンラインショッピングの延長線上にある、ごく自然な進化だと考えています。

従来のEコマースでは、私たち消費者が自分で商品を検索し、価格を比較し、レビューを読んで、購入ボタンを押して、決済情報を入力していました。

一方でエージェンティックコマースは、AIエージェントが私たちの代わりにこれら一連の作業を自律的に実行してくれる仕組みです。例えば、あなたが「予算5万円で家族4人の週末旅行を計画して」と指示すると、AIエージェントが宿泊先を探し、価格を比較し、あなたの過去の好みや予算制約を考慮しながら最適な選択肢を提案し、承認を得た上で予約と決済まで完了させる、というイメージです。

ここで重要なのは「自律性」という特性でしょう。従来のチャットボットは「この商品の在庫はありますか?」という質問に答えるだけでしたが、エージェンティックコマースのAIは目標に向かって計画を立て、複数のステップを踏み、状況に応じて判断を調整しながら、最終的な購入まで完結させる能力を持っています。言い換えると、単なる「質問応答システム」から「代理購買システム」への進化が起きているわけです。

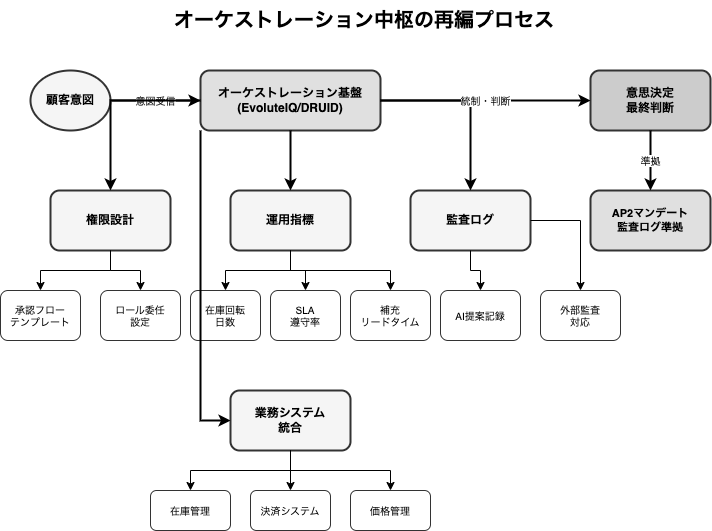

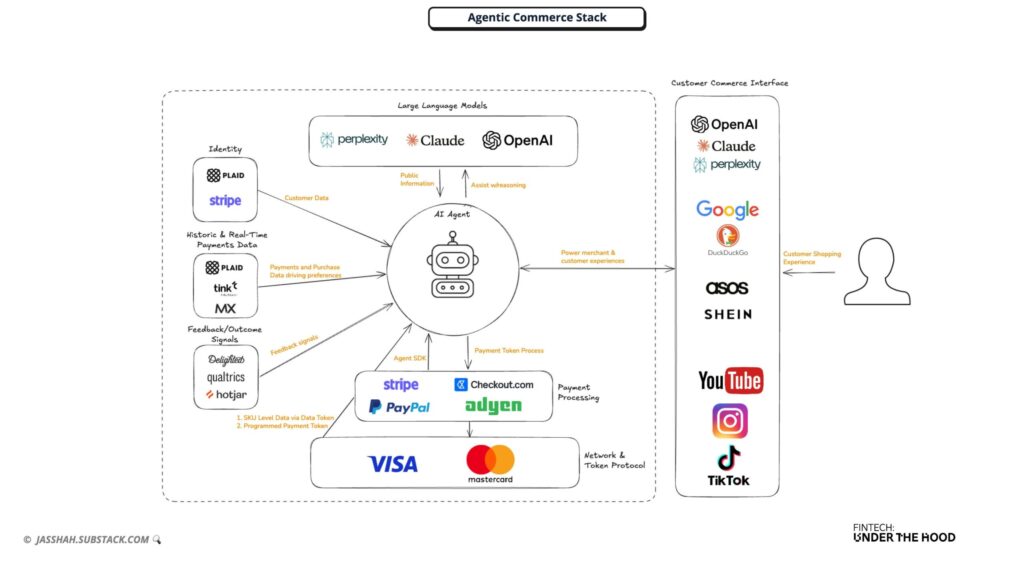

技術的には、大規模言語モデル(LLM)の進化、複数システムを連携させるオーケストレーション技術、そしてエージェント間で安全に情報をやり取りするためのプロトコル(AP2やMCPなど)が組み合わさって、ようやく実用段階に入ってきました。

市場調査会社MarketsandMarketsの予測によれば、このエージェンティックAI市場は2025年の約71億ドルから2032年には約932億ドルへ、年平均44.6%という驚異的な成長率で拡大すると見込まれています。

どうやら、私たちが想像していた以上に早く、AIエージェントが日常の買い物を代行する時代が近づいてきているようです。ただし、そこには信頼性、透明性、セキュリティといった重要な課題が横たわっています。

AIエージェントが勝手に高額商品を購入してしまったら?間違った商品を選んだら?決済情報が漏洩したら?こうした懸念に応えるために、次のセクションで詳しく見ていくGoogleのAP2のような技術標準が整備されつつあるのです。

GoogleのAP2技術と投資トレンドが描く現在地

最近、私はAP2という技術を追っています。AP2はAgent Payments Protocolの略で、AIエージェントが利用者に代わってオンライン決済を行うときの安全性と信頼性を確保するためにGoogleが主導する業界標準プロトコルです。

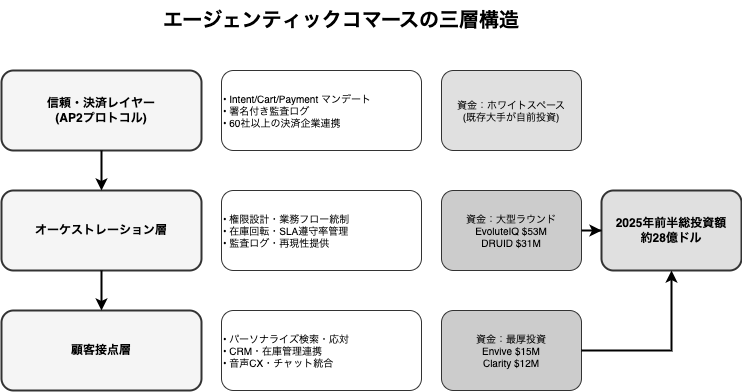

Googleが公開したAP2は60社以上の決済・テクノロジー企業と連携しながら、マンデートという電子的な委任状や、誰がいつ何を購入したかを後から確認できる監査ログの扱い方を定義し、AIエージェント同士で承認内容を検証する共通言語を整えようとしています。

この技術標準化と歩調を合わせる形で、PayPalがGoogleと複数年にわたる戦略パートナーシップを結び、既存の決済インフラをAP2の仕様に合わせて再構築する計画を明らかにしました。

投資資金の流れを見ると、エージェンティックコマースに2025年前半だけで約28億ドルが集まりました。Prosusの調査によれば、この領域ではAIエージェントが人間の好みや予算を学習し、商品の検索から比較、購入、決済、アフターサポートまでを自動で代行する次世代のオンライン商取引が想定されています。

顧客接点を担うEnviveはシリーズAで1,500万ドルを確保し、放棄された買い物かごの回収や価格比較を代行するエージェントを小売事業者に提供しているとGeekWireは伝えています。音声での顧客体験に特化したClarityも1,200万ドルを調達し、コンタクトセンターがどこまでエージェントに任せられるのかを検証する舞台を整えたとRetailTechInnovationHubが報道しました。

一方で、オーケストレーション層を担うEvoluteIQが5,300万ドルを、DRUIDが3,100万ドルを調達し、在庫や決済、物流など複数の社内システムとAIエージェントを連携させる取り組みを進めているとEU-StartupsとTechFundingNewsが紹介しています。

図1はGoogleのAP2が整備する信頼レイヤーと、投資資金が厚く集まる顧客接点とオーケストレーション層の関係を整理したものです。この三層構造を前提にすると、次に追いかけるべきなのは顧客接点でどんな実証実験が動いているのかという点ではないでしょうか。

顧客接点で起きている実証フェーズ

顧客接点のスタートアップへの投資状況を分析すると、実際の顧客と対話するAIエージェントが理論段階を抜けて現場実装に向かっている様子が見えてきました。特に小売の現場では、AP2の標準化と並行して顧客体験を担うプレイヤーが企業の在庫情報や顧客データにどこまでアクセスできるかが競争の分かれ目になりつつあります。

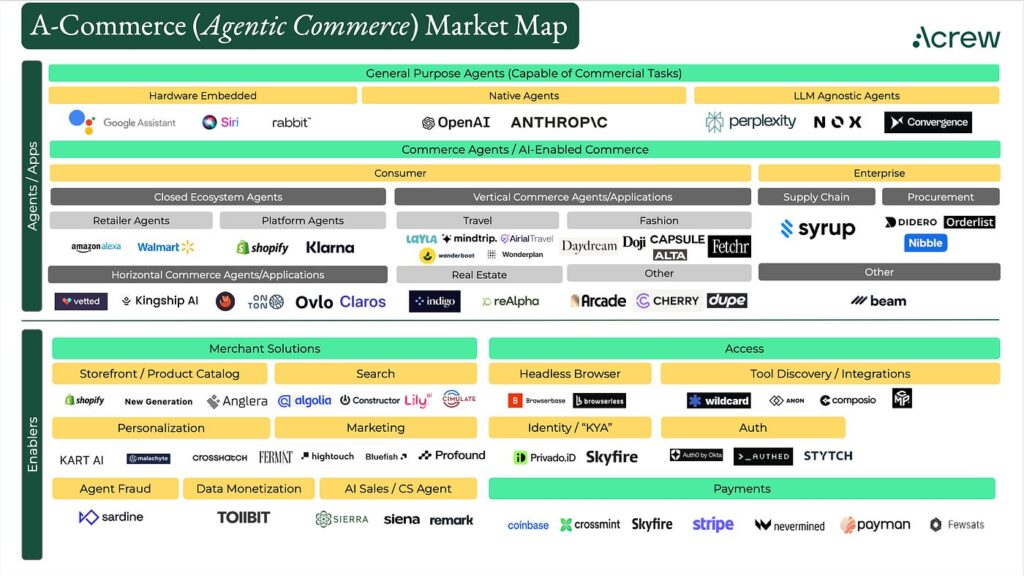

Enviveが描く導入シナリオを読むと、顧客の購入途中で放棄されたカートを回収したり、価格比較を代行したりする場面でAIエージェントが自然に介入していますとGeekWireの記事は説明します。Clarityも音声ベースの顧客応対に必要な会話データを蓄積し、コンタクトセンターが抱える待ち時間や対応品質の課題を検証しているとRetailTechInnovationHubがまとめています。両社に共通するのは、商品の検索、買い物かごの作成、購入後のサポートまでをひとつの連続した体験として組み立てている点です。

EnviveとClarityの動きを追っていると、AIエージェントの回答精度そのものよりも、企業の内部システムとの連携能力が競争優位の鍵を握っているように感じます。Enviveは顧客の購入履歴や好みを一元管理するCustomer Relationship Management、いわゆるCRMや在庫管理システムとの連携機能を最初から組み込んでおり、配送状況の確認やポイント残高の照会までエージェントが代行できるように設計されています。

Clarityも既存の音声Interactive Voice Response(IVR)やサポート記録を取り込み、ウェブや電話で得た情報を音声対話に反映させています。つまり、顧客が商品選びや購入判断にかける時間をどこまでAIエージェントに任せられるかは、企業が持つ社内情報をどれだけ活用できる仕組みを整えられるかに直結するわけです。

顧客接点の領域に資金が厚く集まる理由として、改善効果が売上やLife Time Value(LTV)といった指標の変化として短期間で測定できる点が大きいと私は考えています。

Prosusの資金調達レポートでも、2025年前半だけで約28億ドルがエージェンティックコマース企業に流れたと整理されており、現場では買い物かご一回あたりの購入金額や再購入率のような具体的な成果指標と、AIエージェントがアクセスできる社内データの範囲をセットで経営陣に提示する動きが加速していると感じます。

図2は顧客からエージェント、社内データ、成果指標、資金流入までの流れを一枚にまとめました。顧客接点でデータと成果指標を統合管理できなければ、このあと触れるオーケストレーション層でのシステム統合も期待した効果を生まないのではないでしょうか。

オーケストレーション中枢の再編圧力

顧客対応の最前線で実証が進む一方で、企業内部で各種システムを統合管理するオーケストレーション層にも資金が集まり始めています。AIエージェントが顧客の要望を理解しても、在庫の有無や価格変更の権限が部署ごとに分散したままでは顧客体験が途中で途切れてしまうからです。

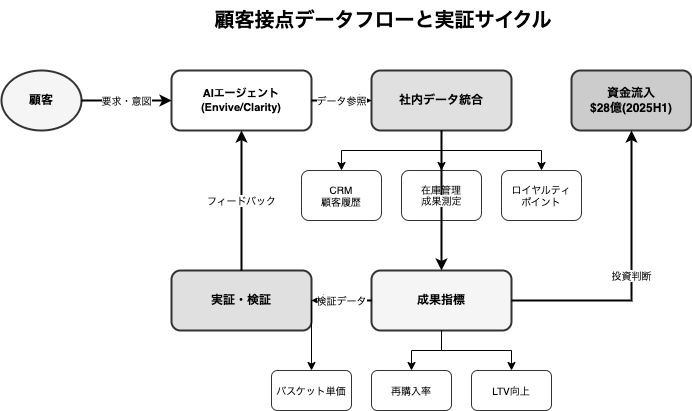

EvoluteIQは成長資本ラウンドで4,400万ユーロ、約5,300万ドルを調達し、企業全体でエージェントを編成できる基盤を広げようとしていますとEU-Startupsは報じています。

DRUIDもシリーズCで3,100万ドルを積み増し、会話AIと業務フローを結びつけるミドル層を磨いているとTechFundingNewsが伝えました。投資家は、顧客接点で得たニーズを在庫管理や価格設定、物流手配など企業全体に連携させる統合管理システムを重視しているのでしょう。

EvoluteIQやDRUIDが重視する指標は売上金額そのものではなく、在庫回転日数やSLA遵守率、補充リードタイムのように業務効率を示す数値です。両社は再発注の上限や価格改訂のルールを事前にコード化し、AIエージェントの提案を監査ログで追跡できる状態を必須要件に据えていました。

導入企業にとっては、AIエージェントの意思決定経緯を事後に検証できる仕組みまで含めて再現性を確保できるかどうかが採用の判断軸になっていると言えそうです。

図3は顧客の要望を受けたオーケストレーションシステムが権限設計と運用指標の管理を通じて具体的な意思決定に落とし込むプロセスを描いています。最終的にたどり着く先にはGoogleのAP2が求めるマンデートと監査ログの世界が控えていると考えると、現場の設計と標準化が一気通貫でつながり始めているように思えてきます。

信頼と決済レイヤーに残るホワイトスペース

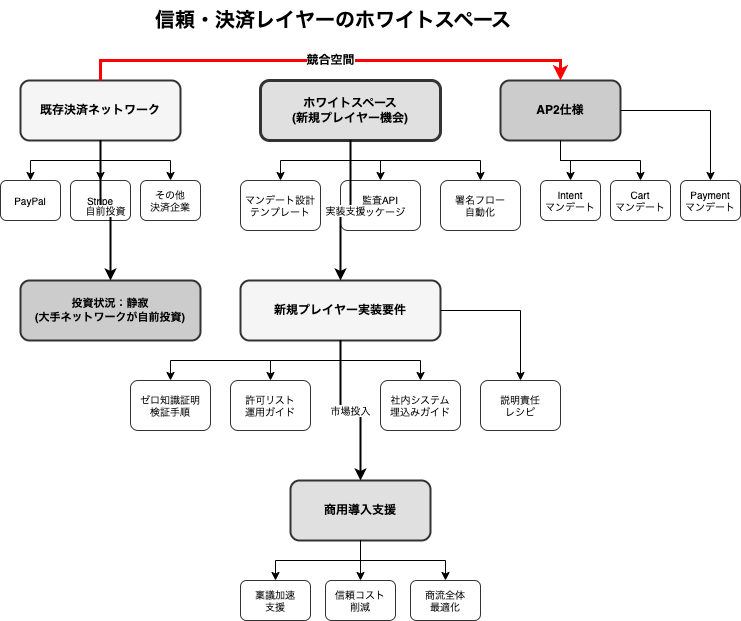

AP2の話題が高まるたびに、信頼性確保と決済処理を担う技術領域への投資資金が他の分野に比べて少ないことが気になっています。顧客接点やオーケストレーションには大型ラウンドが相次ぐのに、AIエージェントの身元証明や決済処理を専業で担うスタートアップの名前はまだ多くありません。

GoogleのAP2プロトコルはIntent(買いたいものの宣言)、Cart(買い物かごの中身確認)、Payment(最終支払い実行)という三種類のマンデートを定義し、取引の改ざんを防ぐ電子署名付きで監査ログを残す仕組みを提供しています。

さらにPayPalとGoogleの複数年パートナーシップにより、PayPalのウォレットや決済処理基盤をAP2仕様に合わせて再構築する計画が進んでいます。大手決済ネットワークが自社資金でAP2対応を急いでいる構図が浮かび上がってきませんか。

その一方で、マンデート設計や監査APIをパッケージで提供するスタートアップはまだ目立っていません。公開された資金調達ログを振り返っても、信頼と決済の領域で大型ラウンドはほとんどなく、既存決済企業が表に出さずに検証を進めている状況だと感じます。

この投資の空白は、説明責任のテンプレートや署名フローをあらかじめ整備できるプレイヤーが現れれば、商流全体の信頼コストを一気に下げられる余地が残っていることを意味するのではないでしょうか。

信頼レイヤーで主導権を握るには、マンデートと監査ログを社内システムに埋め込むロードマップを示せるかどうかが鍵になりそうです。AP2の仕様が公開された今なら、ゼロ知識証明を含む検証手順や、AIエージェントがアクセスできる許可リストの運用方法まで含めた実務レシピを提示することで、商用導入の稟議を前に進められるはずです。

図4は既存決済ネットワークとAP2仕様の間に残るホワイトスペースを可視化し、新規プレイヤーが満たすべき条件を整理しました。では私たちはどの業務フローからマンデート管理のテンプレートを提供すれば、信頼レイヤーの空席を最短で埋められるのでしょうか。

日本企業が今とるべき戦略

ここまで、顧客接点、オーケストレーション、信頼・決済という三つの層に分けてエージェンティックコマースの投資動向と技術トレンドを追ってきました。これらを俯瞰すると、一つの重要な構造が見えてきます。エージェンティックコマースにおける価値創出が、個別機能の優秀さから統合されたワークフローの最適化に移行しているという点です。

EnviveやClarityのような顧客接点プレイヤーは、単に優れたAI応答を提供するだけでなく、企業の在庫管理システムやCRMと深く連携することで初めて価値を発揮していました。EvoluteIQやDRUIDは、在庫回転日数やSLA遵守率という業務効率指標をAIエージェントの意思決定に組み込むことで、オーケストレーション層の実用性を証明しようとしています。そして信頼・決済レイヤーでは、GoogleのAP2とPayPalの提携が示すように、既存の決済ネットワークとエージェント主導の商取引を橋渡しする標準化が進んでいます。

私がこの構造を見て感じるのは、日本企業にとっての課題と機会が明確になってきたということです。

日本企業が直面する固有の状況

日本企業の多くは、品質へのこだわり、リスクに対する慎重さ、そして既存システムの複雑さという三つの特性を持っています。これらは長年にわたって競争力の源泉でしたが、エージェンティックコマースの文脈では両刃の剣になりかねません。

品質へのこだわりは、AIエージェントが誤った推奨をしたり、不適切な決済を実行したりすることへの強い懸念につながります。実際、私が話を聞いた複数の日本企業では「AIが勝手に発注してしまうリスク」を最も大きな導入障壁として挙げていました。この慎重さは理解できますが、一方で海外では既に顧客接点とオーケストレーションに約28億ドルの資金が流れ込み、実証実験が加速しています。様子見をしている間に、グローバル標準が固まり、日本市場への適応コストが後から跳ね上がる可能性があるのではないでしょうか。

既存システムの複雑さも見過ごせません。多くの日本企業では、在庫管理、顧客管理、決済処理がそれぞれ異なるベンダーのシステムで動いており、部署ごとにデータフォーマットが異なることも珍しくありません。EvoluteIQやDRUIDが重視するオーケストレーション基盤を導入しようにも、まず社内システムの統合から始めなければならないケースが多いでしょう。これは確かに大きな投資ですが、逆に言えば、ここで統合を進めておかなければ、将来的にエージェント経済から取り残されるリスクを抱えることになります。

では、日本企業は何から始めるべきでしょうか。私は三段階のロードマップが現実的だと考えています。

短期(0〜6ヶ月)では、まず自社の商品データと在庫情報を機械可読な形式で外部に公開できるAPI基盤を整備することを優先すべきです。これはエージェントが商品を発見し、在庫状況を確認し、価格を比較するための最低限のインフラです。

Enviveのような顧客接点エージェントと連携するにしても、自社でエージェントを開発するにしても、APIファーストの設計は避けて通れません。同時に、既存のチェックアウトフローとAP2のマンデート仕様(Intent、Cart、Payment)がどこで食い違うかを洗い出し、ギャップ分析を行うべきです。PayPalやVisaといった既存決済パートナーがAP2対応を進めている今なら、彼らの実装例を参照しながら自社の対応計画を立てられます。

中期(6〜18ヶ月)では、限定されたドメインでエージェンティックコマースのPoCを実施することを推奨します。例えば、既存顧客の再購入やサブスクリプション更新のような、予測可能で低リスクなユースケースから始めるのです。

ここで重要なのは、AIエージェントの意思決定プロセスを監査ログとして記録し、事後に検証できる仕組みを最初から組み込むことです。EvoluteIQやDRUIDが強調していた「再現性の確保」は、日本企業の品質基準を満たす上でも必須要件になるでしょう。同時に、Agent identityやKYCを含む信頼基盤の導入を検討し、エージェントが正当な権限を持って行動していることを証明できる体制を整えます。

長期(18〜36ヶ月)では、AP2などのプロトコルに準拠した決済連携を本番環境で稼働させ、発行者側のリスクエンジンとも統合していきます。この段階では、エージェント経由の取引に対する新しいアトリビューションモデルやマネタイズ設計(手数料体系、サブスクリプション、データ製品など)も定義する必要があります。

ここまで来れば、顧客接点からオーケストレーション、決済までが一気通貫でつながり、真の意味でのエージェンティックコマースが実現するはずです。

決済面では、日本固有の課題も存在します。国内ではクレジットカードに加えて、コンビニ決済、銀行振込、キャリア決済、QRコード決済など多様な支払い手段が共存しています。AP2は主にカードネットワークやデジタルウォレットを前提としていますが、日本市場で普及するには国内決済手段との接続も必要でしょう。

ここで重要なのは、AP2のマンデート設計が本質的には決済手段に依存しない抽象レイヤーだという点です。Intent(購入意図)、Cart(買い物かご)、Payment(支払い実行)という三段階の承認フローは、どの決済手段でも共通して適用できます。つまり、日本企業は国内決済事業者と協力してAP2準拠のアダプターを開発することで、グローバル標準と国内市場を両立させる道を開けるはずです。実際、PayPalとGoogleの提携が示すように、既存決済ネットワークとAP2の橋渡しは技術的に可能であり、早期に取り組むプレイヤーには先行者利益が期待できます。

日本企業が取るべきネクストアクション

最後に、日本企業が今すぐ着手できる具体的なアクションをチェックリスト形式で整理します。

- 製品データのAPI化:商品情報、価格、在庫状況を機械可読なAPIで公開する準備を始める

- スキーマ標準化:Schema.orgなどの標準スキーマに準拠したデータ構造を設計する

- AP2ギャップ分析:既存のチェックアウトフローとAP2のマンデート仕様を比較し、改修箇所を特定する

- 監査ログ設計:AIエージェントの意思決定プロセスを記録・追跡できる仕組みを設計する

- 決済パートナー協議:PayPal、カードネットワーク、国内決済事業者とAP2対応について早期に協議する

- PoCドメイン選定:リスクが低く効果測定しやすいユースケース(再購入、サブスク更新など)を特定する

- ガバナンス定義:人間が介入すべきポイント、説明責任の範囲、プライバシー保護基準を明文化する

エージェンティックコマースは、もはや遠い未来の話ではありません。2025年前半だけで28億ドルの資金が流れ込み、GoogleやPayPalのような巨大プレイヤーが標準化に動き、スタートアップが実証実験を加速させている今、日本企業が様子見を続けるのはリスクが大きすぎると私は感じています。

一方で、慎重に段階を踏んで進めることの価値も理解しています。重要なのは、完璧を目指して動けなくなることではなく、まず小さく始めて学習サイクルを回すことです。APIの整備、マンデートのギャップ分析、限定ドメインでのPoC、これらは今日から始められる第一歩です。

エージェント経済の波は、私たちが準備できるかどうかにかかわらず、確実に押し寄せてきます。その波に乗るのか、飲み込まれるのか。選択の時は、もう始まっているのではないでしょうか。

調査手法について

こちらの記事はデスクリサーチAIツール/エージェントのDeskrex.AIを使って作られています。DeskRexは市場調査のテーマに応じた幅広い項目のオートリサーチや、レポート生成ができるAIデスクリサーチツールです。

調査したいテーマの入力に応じて、AIが深堀りすべきキーワードや、広げるべき調査項目をレコメンドしながら、自動でリサーチを進めることができます。

また、ワンボタンで最新の100個以上のソースと20個以上の詳細な情報を調べもらい、レポートを生成してEmailに通知してくれる機能もあります。

ご利用をされたい方はこちらからお問い合わせください。

また、生成AI活用におけるLLMアプリ開発や新規事業のリサーチとコンサルティングも受け付けていますので、お困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

市場調査やデスクリサーチの生成AIエージェントを作っています 仲間探し中 / Founder of AI Desk Research Agent @deskrex , https://deskrex.ai

コメント