2025年、企業向け金融サービス(B2B金融)分野で、AI(人工知能)を活用したスタートアップ企業への投資が急増しています。例えば、会計ソフト開発のRilletが7000万ドル(約105億円)を調達、投資判断支援の73 StringsにGoldman Sachs(世界的な投資銀行)が投資するなど、投資家たちが注目している理由があります。それは、企業の財務担当者が手作業で行っていた業務を、AIが自動的に処理する時代への大きな変化です。

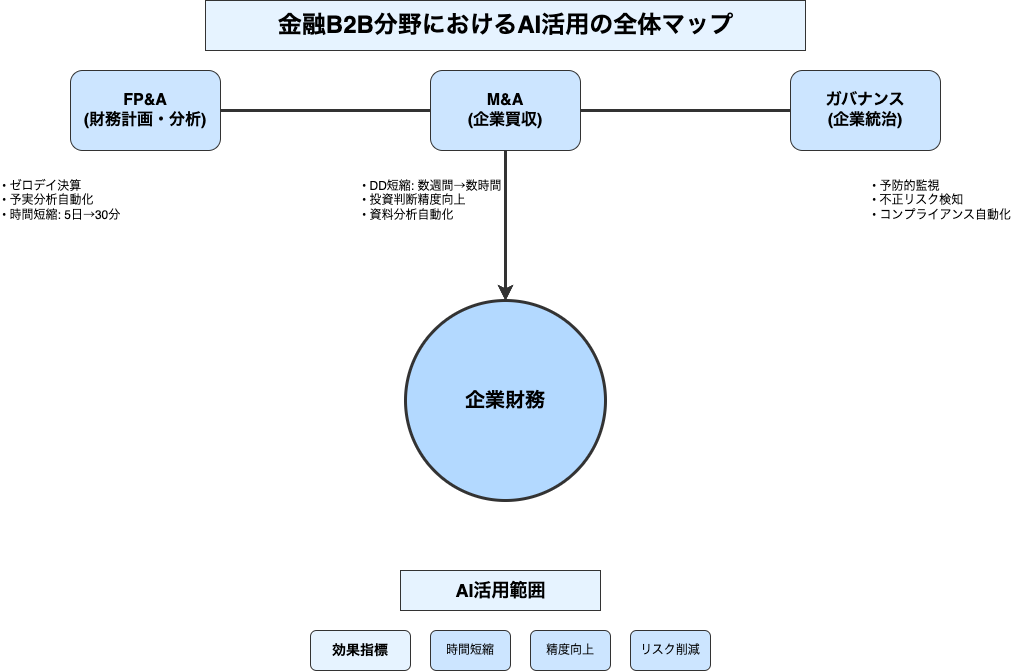

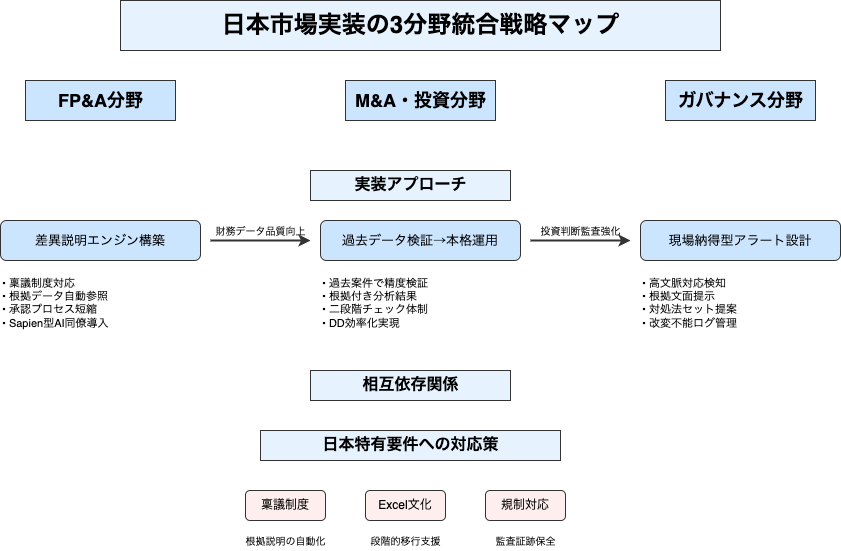

本記事では、いまAIエージェントや生成AIの領域で注目を浴びているFP&A(財務計画・分析)、M&A(企業買収)、ガバナンス(企業統治)の3分野での最新動向を海外事例で紹介し、日本企業が実際に導入する際の具体的なアプローチを、稟議制度(上司の承認を得る仕組み)などの日本特有の商習慣に対応する方法と併せて考察していきます。

金融B2B分野でAIが「人間の同僚」になる時代

最近、金融業界のスタートアップ界隈で一つの変化に気づきました。従来の「AIツールが人間をサポートする」という発想から、「AIが人間の同僚として働く」という概念への転換が起きているのです。この変化により、企業の財務業務は根本的な変化を迎える可能性があります。

この変化があなたの仕事にどう影響するか、具体例で見てみましょう。

870万ドルが証明した「CFO(最高財務責任者)のAI同僚」という新概念

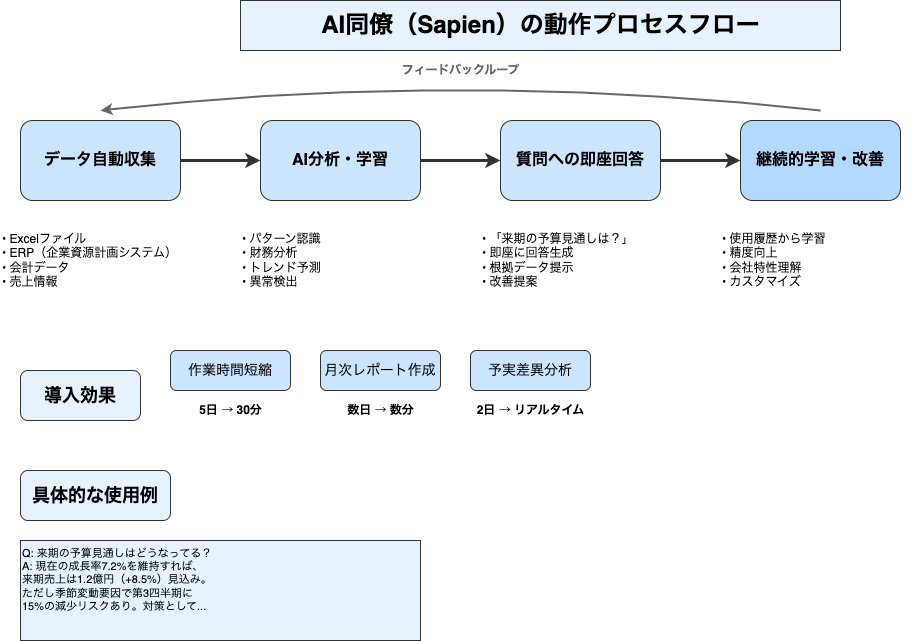

この変化を象徴するのが、2024年10月に870万ドルを調達したSapien社です。同社のAIシステムは、CFO(最高財務責任者・会社のお金を管理する責任者)の「AI同僚」として働きます。

Sapienを導入した企業では、財務担当者が数日かかっていた月次分析レポート作成が、わずか数分で完了するようになりました。

具体的な動作プロセスは次のようになります。

まずデータ自動収集では、ExcelファイルやERP(企業資源計画システム・会社の情報を管理するシステム)から必要なデータを自動で集めます。次に対話式分析として、「来期の予算見通しはどうなってる?」という経営陣の質問に、まるで経験豊富な財務アナリストのように即座に回答します。さらに継続学習により、使用するたびに会社の特徴を学習し、より精度の高い分析を提供するようになります。

この技術は、月次売上報告書の自動作成(作業時間を5日から30分に短縮)、予算実績差異の原因分析とレポート生成、来期予算策定のための基礎データ分析といった形で活用できます。

General CapitalやNeo、そしてStripe元役員などのエンジェル投資家がSapienに賭けた理由も、この「同僚化」という新しい価値提案にあったと思います。

「作業支援」から「自律的意思決定」への技術的飛躍

旧世代AIと新世代AIの違いは次のように整理できます。

| 項目 | 旧世代AI(〜2024年) | 新世代AI(2025年〜) |

|---|---|---|

| 役割 | 人間の指示通りに作業 | 自分で判断して提案 |

| 売上分析の例 | 「先月の売上をグラフにして」→グラフ作成のみ | 売上データを見て「A商品が不調。原因は競合の新商品。対策は価格見直しか新機能追加」まで提案 |

| 担当者の工数 | 分析・判断は全て自分で実施 | AIの提案を確認・承認するのみ |

この進化を身近な例で説明すると:

- 昔のカーナビ: 「右に曲がってください」と指示された通りの道案内のみ

- 最新のカーナビ: 渋滞を予測し、目的地までの最適ルートを自動選択

金融AIも同じ進化をしています。企業の財務担当者は、従来のような「データを整理して」「グラフを作って」という指示出しから解放され、AIが提案する戦略的な改善案の検討に時間を使えるようになりました。

Sapienが実現した改善例を見ると、従来は「売上が下がった原因は?」という質問に対して人間が3日かけて調査・分析・レポート作成を行っていました。一方、Sapien導入後は、AIが自動で「売上減少の原因は新規顧客獲得率30%減。要因は競合の価格攻勢。対策として既存顧客向けアップセル強化を推奨」まで即座に回答するようになりました。

このようなFP&A分野での成功事例に加えて、金融サービスの顧客獲得・審査プロセスの分野でもAI同僚の威力を示す注目すべきデータが出てきています。

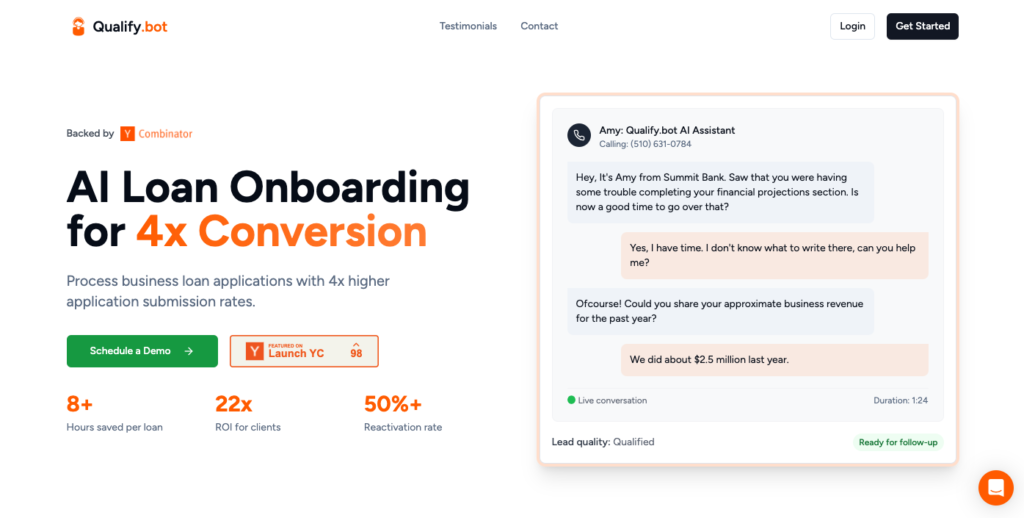

金融機関の融資審査で失われた顧客の50%を取り戻すAI同僚

金融機関が直面する大きな課題の一つが、融資申請の途中離脱です。複雑な審査プロセスや書類準備の煩雑さから、多くの見込み客が申請を諦めてしまいます。

Y Combinator(シリコンバレーの有名スタートアップ育成機関)が2025年に選出したQualify.botが、この金融業界特有の課題に対してAI同僚の実力を数値で証明しました。

Qualify.botが金融機関で実現した成果は次の通りです。融資申請の途中離脱者に対してAIが電話フォローを行うことで、顧客復活率が50%に達しました。さらに融資申請の完了率は従来25%から100%へと4倍向上し、1つの融資案件あたり融資担当者の作業時間を8時間削減しました。

この金融AI同僚システムは次のような形で金融機関の業務を変革します。

| 従来の金融機関プロセス | AI同僚(Qualify.bot方式) |

|---|---|

| 融資申請途中離脱→放置(機会損失) | 離脱を即座に検知→AIが電話で申請サポート |

| 融資担当者が手動で案件管理・フォロー | AIが審査進捗と顧客状況を判断して最適タイミングで連絡 |

| 画一的な融資説明・案内 | 顧客の事業内容・財務状況に応じた個別提案 |

金融分野でAI同僚の成果が特に高い理由として、複雑な金融商品説明を24時間いつでも対応できること、審査に必要な書類や手続きを段階的に案内できること、過去の融資相談履歴を全て記憶して継続的なリレーション構築が可能なこと、そして1つのAI同僚が数百件の融資案件を並行してフォローできることが挙げられます。

金融機関での導入を進める場合のステップとして、まず融資申請プロセスでの離脱ポイントを特定し(書類準備段階、審査回答待ち段階等での離脱分析)、次に金融業界対応のAI音声システムの比較検討を行います。その後、金融商品説明やコンプライアンス要件に対応したAI対話スクリプトを策定し、小規模な融資商品から始めて効果測定・改善を実施するテスト運用へと進めていくことができます。

このように、Sapienが財務分析の「AI同僚」として機能するのと同様に、Qualify.botは融資プロセスの「AI同僚」として、金融機関の顧客対応業務を根本から変革しています。

人間とAIの新しい働き方が生まれている

注目したいのは、これらの企業が「人間の代替」ではなく「人間との協働」を重視している点です。Sapienの「AI同僚」という表現も、AIが人間を置き換えるのではなく、チームの一員として機能することを想定しています。

実際、まとめ調査によると、成功しているAI金融サービスの多くは「人間とAIの協働モデル」を採用しています。AIの処理速度と人間の判断力を組み合わせたハイブリッドアプローチが、最も高い成果を生み出しているようです。

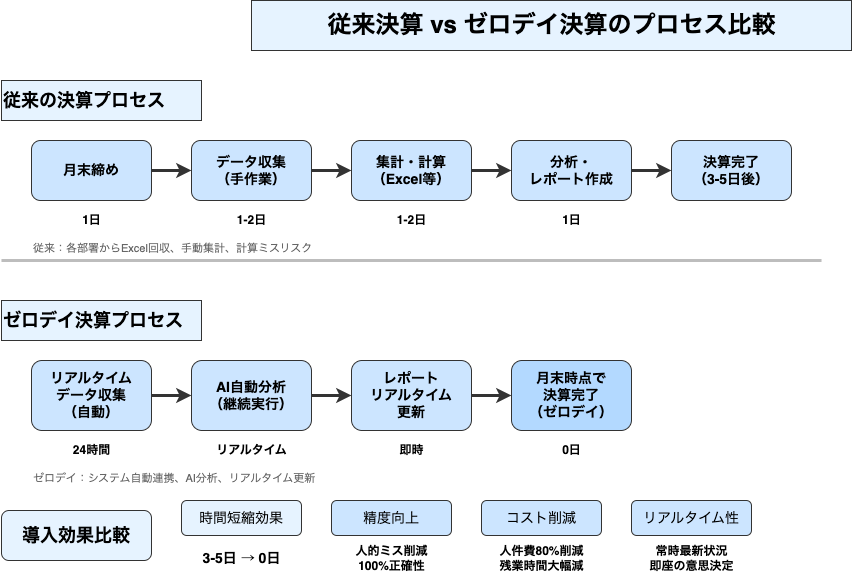

FP&A分野で進む「月次→ゼロデイ決算」の実現

この章では、企業の決算作業を「月末から数日」から「リアルタイム」に変える具体的方法と、実際の導入企業の成果、そして準備ステップについて詳しく見ていきます。

前項で見た「AI同僚化」の流れは、実際の業務プロセスでどのような変化を生み出しているのでしょうか。2025年の調査で分かったのは、企業の決算業務が根本から変わろうとしていることです。従来の「月末締め→数日かけて決算」という流れが、月末時点で決算が既に完了する「ゼロデイ決算」に置き換わっています。

AIネイティブERP(最初からAIを組み込んだ企業システム)が実現する「ゼロデイ決算」

この技術革新の最前線にいるのが、2025年8月に7000万ドル(約105億円)を調達したRillet社です。世界トップクラスのVC(Andreessen Horowitz、ICONIQ Capital、Sequoia)が投資した理由は、単なる会計ソフトの改良ではなく、企業の財務プロセス全体を根本から変える技術だからです。

Rilletのシステムが実現する内容は次のようになります。

| 作業項目 | 従来のやり方 | Rillet導入後 |

|---|---|---|

| 月次売上集計 | 各部署から手動でデータ収集→3日かけて集計 | リアルタイムで自動集計→いつでも最新数値を確認可能 |

| 予実差異分析 | 人間が手動で原因を調査→レポート作成に2日 | AIが自動で原因を特定→改善提案まで即座に生成 |

| 複数事業部の統合 | 各事業部の数値を手動で統合→計算ミスのリスク | AIが自動統合→100%正確な統合決算 |

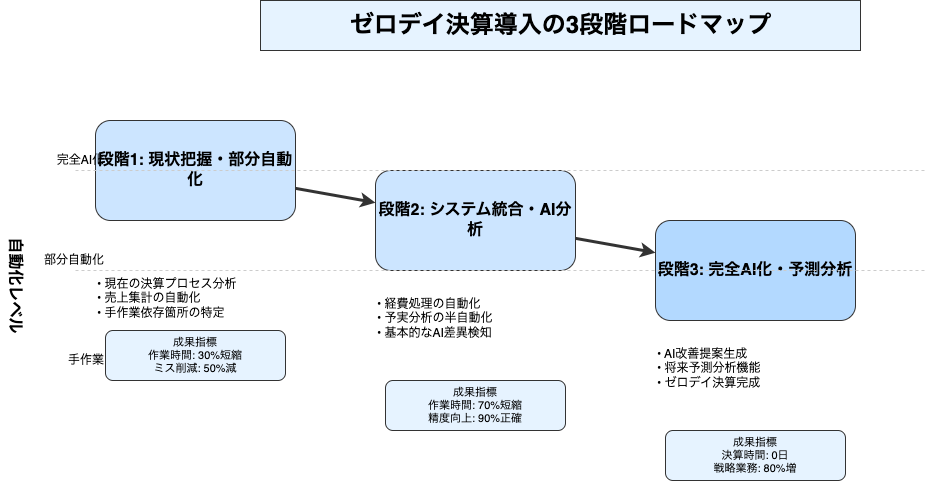

「ゼロデイ決算」を始める方法は次のステップで進められます。

段階的導入のアプローチ

「ゼロデイ決算」の実現に向けては、いきなり全面的な自動化を目指すのではなく、段階的に進めていくことが現実的です。まず最初に行うべきは現状の把握です。現在の決算プロセスがどの程度の時間を要しているか、どの工程で最も時間がかかっているかを測定し、特に手作業に依存している作業を洗い出すことから始めます。

この現状分析を踏まえて、次の段階では部分的な自動化に取り組みます。多くの企業では売上集計の自動化から着手するのが効果的です。売上データは比較的標準化しやすく、自動化による効果も目に見えて現れやすいからです。売上集計の自動化が軌道に乗ったら、経費処理の自動化、そして予実分析の自動化へと範囲を広げていきます。

最終段階では、単純な自動化を超えてAIによる分析機能の導入に進みます。ここでは差異分析をAIが自動で実行し、さらに改善提案まで生成できるようになります。予測分析機能も追加することで、将来の業績見通しについても精度の高い分析が可能になります。

この段階的な導入により、決算作業の大幅な効率化と精度向上が期待できます。多くの導入企業では、従来数日を要していた決算作業が大幅に短縮され、人的ミスの削減にもつながっています。何より重要なのは、単純作業から解放された財務担当者が、より戦略的な業務に集中できるようになることです。

日本のfreee・マネーフォワードとの技術格差

Rilletの技術を日本の既存サービスと比較すると、違いが見えてきます。日本ではfreeeやマネーフォワードが会計SaaS市場を牽引していますが、これらのサービスは基本的に「従来の会計業務をデジタル化する」アプローチを取っています。

一方、Rilletのような海外の新興企業は「会計業務そのものをAIで再設計する」という、より抜本的なアプローチを採用しています。この差は単なる技術の違いではなく、ビジネスプロセス全体の設計思想の違いとして現れているのです。

調査によると、日本市場では真のAIネイティブ化は限定的で、先行者利益を獲得できる機会が残されています。日本企業特有の複雑な勘定科目体系や稟議制度に対応しつつ、Rillet級の自動化を実現できれば、大きな市場機会になりそうです。

M&A・投資判断分野でのAI活用の加速

FP&A分野でこのような変革が進む一方で、M&A・投資判断の分野でも同様にAI活用が急速に進んでいます。特に注目すべきは、従来は人間の専門性に頼っていた高度な分析業務においても、AIが実用的な成果を上げ始めていることです。

Goldman Sachs参入が示す投資判断の民主化

M&A分野でも同様の変化が起きています。2025年2月にGoldman Sachsが5500万ドルを投資した73 Stringsは、オルタナティブ資産運用会社向けに財務データ抽出・ポートフォリオ監視・フェアバリュー算定を自動化するプラットフォームを提供しています。

Goldman Sachsという投資銀行の頂点に立つ企業が、こうしたAI企業への直接投資を決断した背景には、従来の人力に依存した分析手法の限界があります。複雑な金融商品の評価や投資判断に必要な膨大な計算処理を、AIが高速かつ正確に実行できるようになったのです。

さらに注目すべきは、2025年2月にFINTOP Capitalから1200万ドルを調達したDiligentIQが実現した「数週間のデューデリジェンスを数時間に短縮」という成果です。同社は仮想データルームの資料を生成AIで解析し、重要インサイトを自動抽出することで、従来は専門家の経験と直感に頼っていた投資判断プロセスを、データ駆動の客観的分析に変えています。

年間6000億円市場の日本への示唆

これらの海外事例が日本市場に与える示唆は重要です。調査によると、日本の年間20兆円M&A市場において、デューデリジェンス関連費用は4000-6000億円に達しています。この分野でDiligentIQ級の効率化が実現できれば、コスト削減と投資判断精度の向上を同時に達成できます。

日本の複雑な規制環境や企業文化が、むしろ差別化要因になる可能性があることは注目すべき点です。海外製品では対応が困難な日本特有の商慣行やコンプライアンス要件を理解したAIシステムを構築できれば、強固な競争優位性を築けるでしょう。

ベンチャーデット市場の成熟化シグナル

もう一つの重要なトレンドが、ベンチャーデット・RBF(Revenue Based Financing:売上債権担保融資)市場の成熟化です。調査によると、Pipe社の戦略転換に見られるように、この分野は実験段階から成熟期に移行しています。

日本においても、SaaS企業約1000社が潜在的な対象となり、年間500-1000億円の資金需要が見込まれています。従来のVC/PE一辺倒から、より多様な資金調達手段への移行が進んでいるのです。

この変化は、スタートアップにとって資金調達の選択肢が増えることを意味します。株式の希薄化を避けながら成長資金を確保できるRBFのような手法が普及すれば、日本のスタートアップエコシステム全体の健全化につながるかもしれません。

ガバナンス強化SaaSが「事後監査」から「予防的監視」に変える企業統治

これまで見てきたFP&AやM&A分野でのAI活用と並んで、企業統治(ガバナンス)分野でも大きな変化が起きています。2025年に入り、この分野では「事後の監査」から「予防的なリアルタイム監視」への転換が鮮明になってきました。特に日本においては、近年の企業不正事件を受けて、この技術への関心が高まっています。

AIが企業内コミュニケーションから不正の兆候を検知する時代

この変化を示しているのが、2025年6月に2.5億円を調達したNaLaLysです。同社のAIを活用したSaaS型不正リスク検知ツールは、従来では想像できなかった監視能力を実現しています。

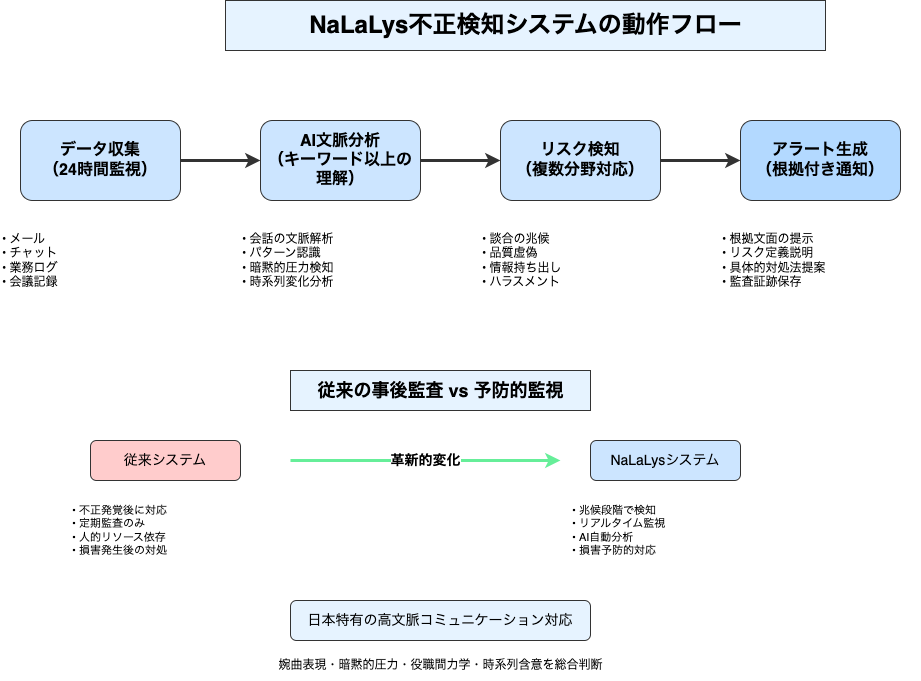

NaLaLysのシステムは、企業内のメール、チャット、業務ログデータを包括的に分析し、談合、品質虚偽、情報持ち出し、ハラスメントなどの不正リスクの兆候を自動で検知します。デライト・ベンチャーズ、DNX Ventures、WPower Fundといった有力VCが投資を決めた背景には、この技術の確実性と市場ニーズの高さがあります。

実際に使ってみるとわかるのですが、AIが検知するのは単純なキーワードマッチングではありません。会話の文脈やコミュニケーションパターンの変化から、人間では気づかない微細な異常を発見します。優秀な内部監査員が24時間体制で組織の隅々まで監視しているような体制を実現します。

この「予防的監視」のアプローチは、不正が発覚してから対処する従来の手法と比べて、企業が被る損害を大幅に削減できます。

規制対応の自動化を実現するZango AI

国際的な規制対応の複雑さに対処するため、2025年7月に大型調達を実施したのがZango AIです。同社は規制特化型の大規模言語モデル(LLM)を開発し、ホライズンスキャン、ギャップ分析、監査準備といったコンプライアンス業務を自動化しています。

Zango AIがAIと人間の専門家を組み合わせたハイブリッドモデルを採用している点は注目に値します。自動化だけでなく、AIの処理能力と人間の判断力を組み合わせることで、規制当局が求める精度と信頼性を確保しています。

Nexus Venture Partners、South Park Commonsをはじめ、McKinsey EMEA元責任者やNotion Capitalなど、フィンテック・コンサルティング業界の重要人物が投資に参加したことも、この分野への期待の高さを物語っています。

規制要件は年々複雑化しており、人力だけで対応するのは現実的ではなくなっています。Zango AIのようなプラットフォームが普及すれば、中小企業でも大企業並みのコンプライアンス体制を構築できるかもしれません。

Y Combinator 2025バッチが示す新しいアプローチ

Y Combinator Summer 2025バッチからも、ガバナンス分野で注目すべき企業が登場しています。

Alturは債権回収と営業のためのAIエージェントを開発していますが、単純な回収業務自動化を超えて、法的リスクを回避しながら効率的な回収を実現している点が評価されています。AI、生成AI、テレコミュニケーション技術を組み合わせ、企業が債権回収プロセスを効率化しながらコンプライアンスを確保できるソリューションを提供しています。

さらに注目したいのがSocratix AIです。同社は不正およびリスクチーム向けに「AIコワーカー」を提供し、リアルタイムでアラートを調査し、手動レビューを高速で説明可能な意思決定に置き換えるシステムを開発しています。

これにより、企業は不正による損失を削減しながら業務を拡大できるという、従来では矛盾していた目標を同時に達成できるようになります。

日本企業が今すぐ始められる実装アプローチ

ここまで海外の先進事例を見てきましたが、実際に日本企業が導入を検討する場合、どこから手をつけるのが現実的でしょうか。3つの分野それぞれで、日本の商習慣に合わせたアプローチを整理してみました。

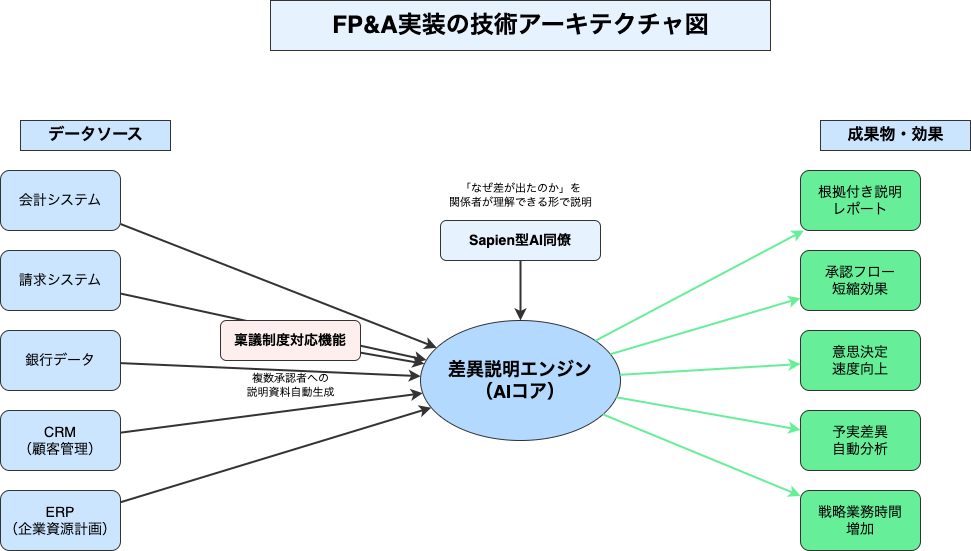

FP&A分野:まずは「なぜ差が出たのか」を説明できる仕組みから

ゼロデイ決算を実現する上で重要なのは、締め日を短縮することよりも、むしろ「なぜ予算と実績に差が出たのか」を関係者が納得できる形で説明できるかどうかです。

日本企業の場合、稟議制度により複数の承認者が関わるため、この説明部分が特に重要になります。会計システム、請求システム、銀行データ、CRM(顧客管理システム)などから自動でデータを集め、差異の原因を分類し、その根拠となる取引データやログを自動で参照できる仕組みを先に作ることをお勧めします。

この基盤ができ上がると、承認プロセスでの質問や確認作業が大幅に減り、意思決定のスピードが自然に向上していきます。SapienのようなAI同僚システムは、この説明作業を担当者の期待に合わせて分かりやすく伝える役割を果たします。

M&A・投資分野:過去データで検証してから本格導入

DiligentIQの事例が示すように、バーチャルデータルーム(投資検討用資料室)の資料分析や重要ポイントの抽出は、過去の案件データで精度を検証できる分野です。

日本企業が導入を検討する場合、まず過去に実施したM&A案件や投資検討案件のデータを使って、AIの分析結果がその時の人間の判断とどの程度一致するかを確認することから始めるとよいでしょう。この検証段階では、AIが提案した重要論点に必ず根拠となる資料ページや条文を添付するように設定し、後から確認できるようにすることが大切です。

本格運用では、AIが提案した内容を人間が必ず検証する二段階チェック体制を維持し、定期的にAIの提案内容が担当者の作業効率向上に貢献できているかを見直していくことで、投資判断の質を保ちながら判断スピードを向上させることができます。

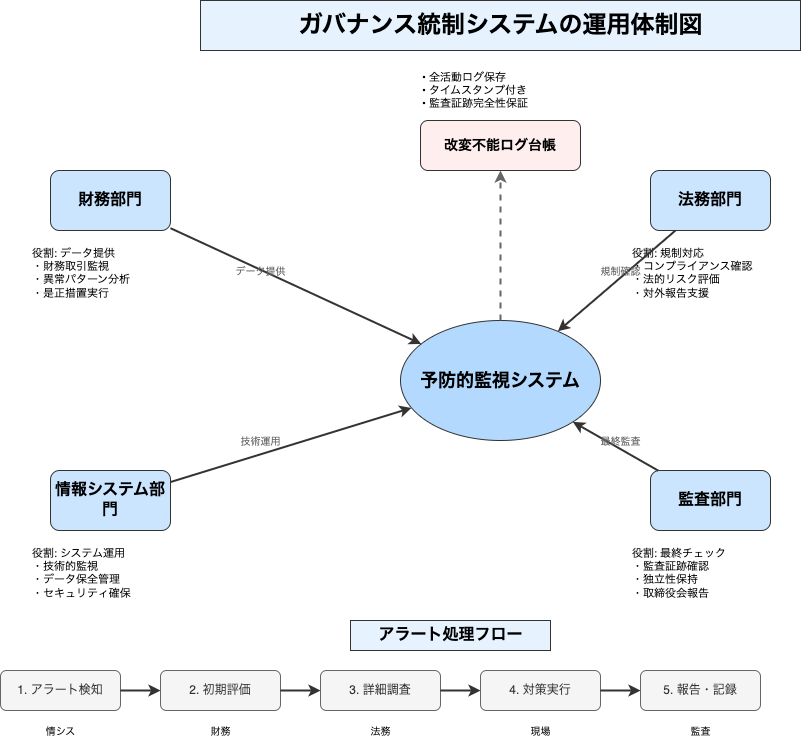

ガバナンス分野:現場が納得できるアラート設計が成功の鍵

NaLaLysのような予防的監視システムを導入する際に特に重要なのは、現場の担当者が「なるほど、確かにこれは注意が必要だ」と納得できるアラートを出せるかどうかです。

具体的には、アラートを出す際に「根拠となる文面」「何のリスクなのかの定義」「具体的な対処法の提案」をセットで提示することで、現場の担当者が迅速に対応できるようになります。

日本の企業不正は、明示的な指示よりも婉曲表現や暗黙の圧力が引き金になるケースが少なくありません。メールやチャットに現れる微妙な言い回し、役職間の力学、時系列の含意など、いわゆる「高文脈」情報を踏まえた検知設計が求められます。

重要なのは、文化を“武器化”して語ることではなく、現実の業務コミュニケーションに適合した検知要件を整えることです。具体的には、根拠文の提示、リスク定義とその理由付け、是正案の提案までをワンセットで扱える運用にすることで、現場が納得して動ける仕組みを作ることができます。

この設計原則は日本に限らず、高文脈文化や規制が厳しい環境でも再利用可能です。ここまで見てきたガバナンス強化SaaSの要諦(予防的監視・説明可能性・改変不能な監査証跡)と地続きの要求だと言えます

運用面では、監査に必要なデータは変更できないログ管理システムに保存し、財務部門、法務部門、情報システム部門、監査部門が連携してルールを統一することが重要です。また、監視ルールの変更を行う際は、変更理由や承認プロセスを記録に残し、システム提供会社には将来的にデータを他社システムに移行できる仕組み(標準的なファイル形式での出力機能等)を契約段階で確保しておくことをお勧めします。

金融AI化の波に乗るために

ここまで見てきたように、2025年は金融B2B分野でAI活用が本格化する転換点となりそうです。海外では既に大型投資を受けた企業が実用化を進める一方、日本市場はまだこれらの波が到達していない状況です。

これは見方を変えれば、日本企業にとって先行者利益を獲得できる好機でもあります。日本独自の商習慣や規制環境に対応したAIシステムを構築できれば、海外企業が簡単には参入できない競争優位性を築くことができるでしょう。

重要なのは、完璧なシステムを一度に構築しようとするのではなく、まず一つの分野から小さく始めて成果を確認し、段階的に拡張していくことです。FP&A、M&A、ガバナンスのどの分野から着手するかは、各社の現状と課題に応じて判断すればよいでしょう。

AIが「人間の同僚」として働く時代は、もうすぐそこまで来ています。この変化の波にうまく乗ることができれば、企業の財務業務は効率性と正確性の両面で大きく向上するはずです。

調査手法について

こちらの記事はデスクリサーチAIツール/エージェントのDeskrex.AIを使って作られています。DeskRexは市場調査のテーマに応じた幅広い項目のオートリサーチや、レポート生成ができるAIデスクリサーチツールです。

調査したいテーマの入力に応じて、AIが深堀りすべきキーワードや、広げるべき調査項目をレコメンドしながら、自動でリサーチを進めることができます。

また、ワンボタンで最新の100個以上のソースと20個以上の詳細な情報を調べもらい、レポートを生成してEmailに通知してくれる機能もあります。

ご利用をされたい方はこちらからお問い合わせください。

また、生成AI活用におけるLLMアプリ開発や新規事業のリサーチとコンサルティングも受け付けていますので、お困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

市場調査やデスクリサーチの生成AIエージェントを作っています 仲間探し中 / Founder of AI Desk Research Agent @deskrex , https://deskrex.ai

コメント