「10倍速」と「1000回の試行」の矛盾 — 映画AI活用のリアルな現在地

映画制作の現場にいる人たちと話していると、最近よく不思議な感覚に陥ります。「AIはもう映画制作の隅々まで使われている」という熱気と、「でも、本当に決定的なところではまだ使えない」という冷静な手触り。

この一見矛盾した二つの感覚が、奇妙に同居しているのです。どうやらこのギャップこそが、生成AIが映画制作のどこまで来ていて、次にどこへ向かうのかを示す、最もリアルな現在地なのではないでしょうか。

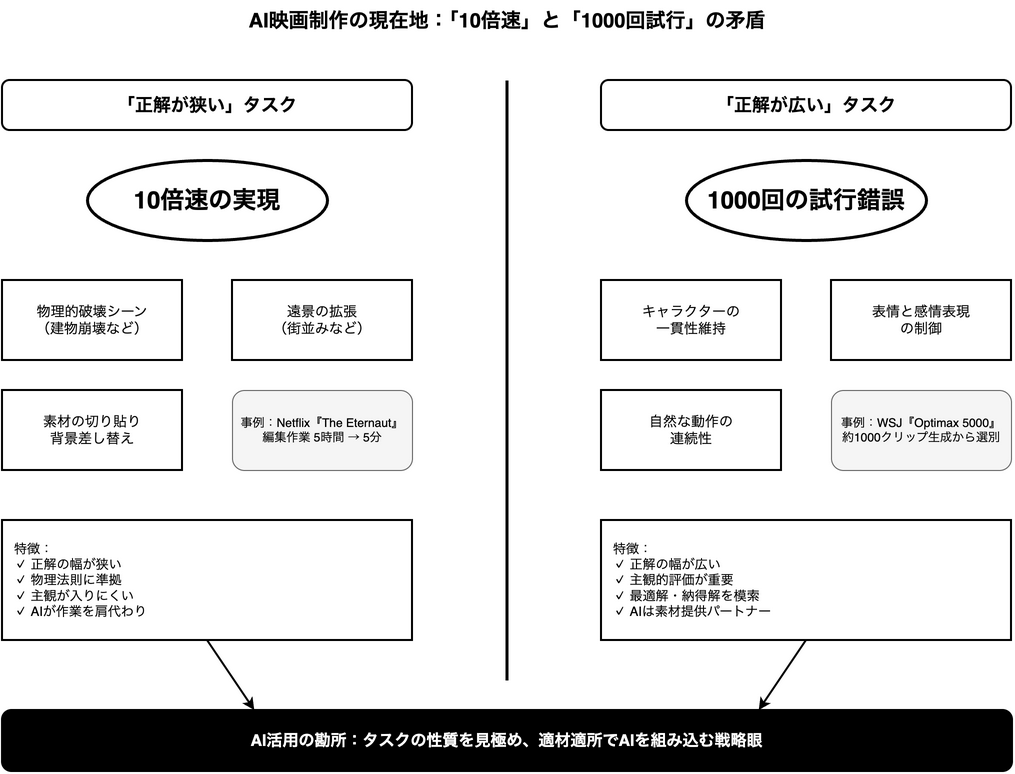

この矛盾を象徴するのが、「10倍速」と「1000回の試行」という二つの極端な事例です。

「正解が狭い」タスクでの驚異的な速度

まず、「10倍速」の事例から見ていきましょう。Netflixは自社のSFドラマ『The Eternaut』で、建物が崩壊するVFXシーンに生成AIを初めて本格導入し、制作速度が従来比で約10倍になったと報告しました。これは単なる効率化という言葉では片付けられない、制作プロセスの破壊的変化の兆候だと思います。

なぜ、これほどの高速化が可能だったのでしょうか。それは、AIが投入されたタスクが、物理的な破壊シーンや遠景の拡張といった、いわば「正解の幅が狭い」領域だったからではないかと私は考えています。建物が崩れる物理現象や、遠くに見える街並みのディテールは、クリエイティブな解釈の余地が比較的小さい。

AIが出力する結果に多少の「ばらつき」があったとしても、最終的なゴールの範囲内に収まりやすいのです。だからこそ、AIの得意な高速生成の恩恵を最大限に享受できたのではないでしょうか。

同様のことは、テレビ番組の編集現場でも起きています。例えば、アメリカの人気番組「The Late Show」では、従来5時間かかっていた編集作業が、AIツールRunwayの導入によってわずか5分に短縮されたという報告もあります。これも、素材の切り貼りや背景の差し替えといった、比較的「正解」が明確なタスクだったからこそ実現できた、驚異的な効率化の一例でしょう。

「正解が広い」タスクでの膨大な試行錯誤

一方で、全く逆の現実を示すのが「1000回の試行」という事例です。ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)のチームが、複数のAIツールを駆使して短編映画『Optimax 5000』を制作する検証を行いました。

その過程で最も困難だったのが、登場人物の一貫性を保つことでした。同じキャラクターが、異なるシーンでも同じ顔、同じ服装、同じ雰囲気で見えるようにするため、制作者は推定で約1000もの映像クリップを生成し、その中から使えるものを選び出すという、膨大な試行錯誤を強いられたのです。

こちらは、キャラクターの表情や連続した自然な動きといった「正解の幅が広い」領域です。そこには「正解」というよりも「最適解」や「納得解」しかなく、評価には監督や視聴者の主観が大きく介在します。AIの確率的な出力特性が、ここでは逆にボトルネックとなってしまう。

学術的な調査でも、AI映像生成における「キャラクターの一貫性」や「微細な動作の制御」は依然として大きな課題であると指摘されています。

矛盾から見えるAI活用の勘所

こうして見ると、「10倍速」と「1000回の試行」は矛盾しているわけではなく、一枚のコインの裏表であることがわかります。生成AIは、適用するタスクの性質によって、その効果が天と地ほど変わるのです。

- 破壊シーンや背景生成のような「正解が狭い」タスクでは、AIは人間の作業を肩代わりし、圧倒的な時間とコストの削減をもたらす強力なアシスタントになります。

- キャラクターの感情表現や対話シーンのような「正解が広い」タスクでは、AIは無数の可能性を提示するアイデアパートナーにはなれても、最終的なアウトプットそのものを委ねるにはまだ力不足です。ここでは、AIが生み出した大量の「素材」の中から、人間のクリエイターが意図に沿うものを選び抜き、磨き上げるというハイブリッドなワークフローが現実解となります。

つまり、今の映画制作におけるAI活用のリアルな現在地とは、この「得意」と「不得意」を冷静に見極め、制作工程のどこに、どの粒度でAIを組み込むかという戦略眼そのものにあるのではないでしょうか。

では、この戦略眼をより具体的にするために、実際の制作ワークフローはどのように分解され、どのような専門家たちがAIツールを提供しているのでしょうか。次のセクションでは、映画制作の工程ごとに特化した、注目のAIスタートアップたちの地図を広げてみたいと思います。

制作工程を分解する専門家たち — 注目AIスタートアップ地図

前のセクションで見たように、生成AIは得意なタスクと苦手なタスクがはっきりしています。そう考えると、映画制作という巨大で複雑なワークフロー全体を、たった一つの万能AIが支配する未来は、まだ少し遠いのかもしれません。

むしろ今起きているのは、もっと現実的で、面白い現象です。まるで専門医のように、制作工程の各段階に特化した「専門家」としてのAIスタートアップが次々と現れ、それぞれが独自の強みを武器にエコシステムを形成し始めているのです。

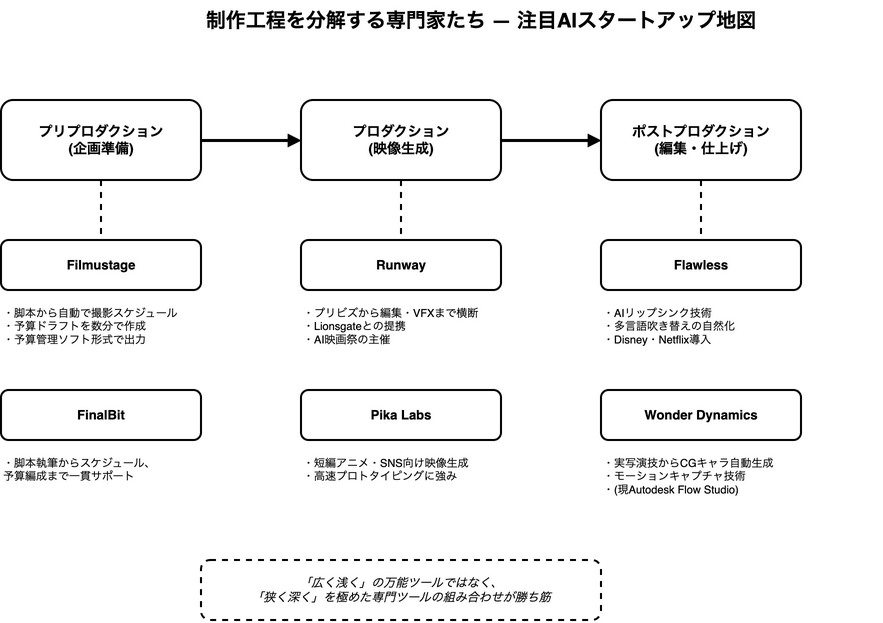

どうやら、今のAI活用の勝ち筋は「広く浅く」の万能ツールではなく、「狭く深く」を極めた専門ツールの組み合わせにあるようです。ここでは、映画制作のパイプラインを分解し、各工程でどのようなプレイヤーが価値を提供しているのか、その地図を広げてみたいと思います。

プリプロダクションの自動化 — 企画の骨格を数分で

映画制作で最も時間と神経を使う工程の一つが、プリプロダクション、つまり企画準備段階です。脚本を読み解き、登場人物、小道具、ロケーションをリストアップし、撮影スケジュールを組み、予算を見積もる。この地道で膨大な作業は、従来、ベテランの経験と勘に大きく依存していました。ここにメスを入れているのが「Filmustage」です。

Filmustageは、脚本をアップロードするだけで、AIが自動で内容を分解し、撮影スケジュールや予算のドラフトを数分で作成してくれます。例えば、脚本を修正すれば、それに連動して予算が自動で更新される。これは、企画の実現可能性を素早く検証し、プロデューサーや監督がよりクリエイティブな判断に集中するための時間を生み出すことを意味します。

まさに「お金と時間」という制作の根幹を直接管理する、強力なソリューションと言えるでしょう。業界標準の予算管理ソフトであるMovie Magic Budgeting(MMBX)形式でデータを出力できるなど、既存のワークフローに溶け込む工夫もされています。

また、「FinalBit」のように、脚本執筆からスケジュール、予算編成までを一貫してサポートする統合ツールも登場しており、プリプロダクション工程のデジタル化と効率化は、もはや避けられない流れになっているようです。

映像生成のハブ — プリビズからVFXまでを繋ぐ

企画の骨格が固まったら、次はその世界観をどう映像にしていくかという工程です。ここで中心的な役割を担っているのが「Runway」です。Runwayは、単なる動画生成ツールにとどまらず、プリビズ(撮影前の映像によるイメージ共有)から編集、簡単なVFXまでを横断的につなぐ「ハブ」としての地位を確立しつつあります。

大手スタジオLionsgateが、自社の膨大な映像ライブラリをRunwayのAIモデル学習に活用する提携を結んだことは象徴的です。これは、技術そのものだけでなく、「権利がクリアされたデータを使ってモデルを鍛える」という運用面での信頼性が、プロの現場でいかに重要かを示していると思います。また、Runwayが主催するAI映画祭には数千もの作品が集まり、新たなクリエイターコミュニティの中心にもなっています。

一方で、「Pika Labs」のように、短編アニメーションやSNS向けの映像生成に特化したツールも人気を集めています。Runwayがプロの映像制作パイプライン全体を意識しているのに対し、Pikaはより手軽にアイデアを形にする高速なプロトタイピングに強みがあるように感じます。作りたいものに応じて、これらのツールを使い分けるのが賢い選択かもしれません。

撮影後の魔法 — 演技とローカライズの再発明

撮影が終わった後、ポストプロダクションの工程でも専門家たちが活躍しています。特に興味深いのが、俳優の「演技」そのものに介入するツールです。

「Flawless」は、AIを使って俳優の口の動きを別の言語のセリフに自然に合わせる「リップシンク」技術で業界を驚かせました。これにより、外国語への吹き替えが格段に自然になり、グローバル市場への展開を劇的に効率化します。

撮影後にセリフを少し変更したい、といった場合にも再撮影なしで対応できるため、「撮り直しの悪夢」から制作陣を解放してくれる可能性を秘めています。DisneyやNetflixといった大手スタジオがこぞって導入しているのは、その技術力だけでなく、「クリーンなデータと明確な権利」というスタジオが求めるセキュリティ基準を満たしているからこそでしょう。

また、「Wonder Dynamics」(現Autodesk Flow Studio)は別のアプローチを取ります。こちらは、実写で撮影した俳優の演技をAIが解析し、自動でCGキャラクターに置き換えるモーションキャプチャ技術を提供しています。これにより、従来は専門チームと高価な機材が必要だったVFXキャラクターの制作が、より身近なものになりつつあります。

このように、映画制作のワークフローは、各工程に特化した専門家たちの手によって、一つずつ分解され、再構築されています。それはまるで、巨大な一枚岩だった制作プロセスが、自由に組み合わせ可能なレゴブロックに変わっていくかのようです。

しかし、これらの強力なツールを誰もが使えるようになったからこそ、新たなルールやプロとしての作法が求められるようになっているのではないでしょうか。次のセクションでは、この自由の裏で進む「ガバナンス強化」の動き、つまり、これからのプロフェッショナルに求められる新しい条件について掘り下げてみたいと思います。

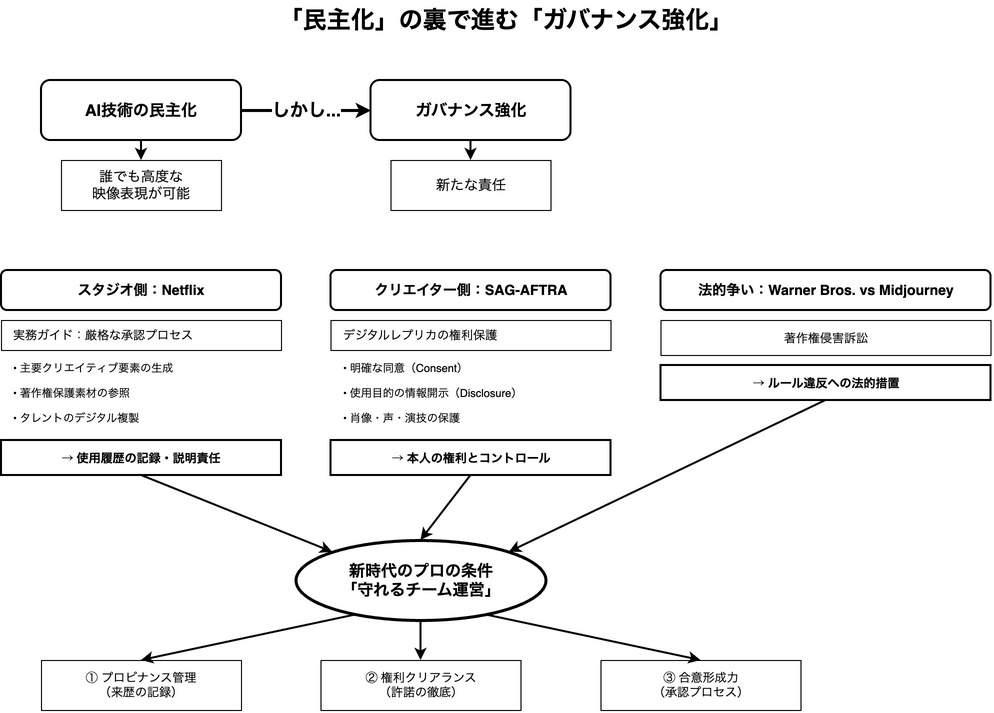

「民主化」の裏で進む「ガバナンス強化」 — Netflix指針とSAG-AFTRAが示す新・プロの条件

前のセクションで見たように、映画制作のワークフローは専門特化されたAIツールによって、まるでレゴブロックのように自由に組み合わせられる時代に突入しました。

誰もが高度な映像表現にアクセスできる「民主化」が進んでいるのは間違いありません。しかし、その自由には新たな責任が伴います。実は、そのレゴブロックの一つひとつには、目に見えない「利用許諾契約」がびっしりと書き込まれているのです。

技術が爆発的に普及する裏側で、大手スタジオやクリエイターの組合は、著作権、肖像権、そしてデータの扱い方について、猛烈なスピードでルール作りを進めています。どうやら、これからのプロフェッショナルに求められるのは、単にAIを使いこなす技術力だけではなさそうです。「民主化」の熱狂の先に見えてきた、新しいプロの条件とは何でしょうか。

ルールを定める巨人たち:Netflixの具体策

この動きを最も象徴しているのが、Netflixがパートナー向けに公開している生成AI利用に関する実務ガイドです。これは単なる倫理的なお題目ではなく、納品物の検収に関わる極めて実務的なルールブックです。

その中身を覗いてみると、スタジオ側の危機感が透けて見えます。例えば、以下のような項目は、書面による承認なしには進めることができません。

- 主要なクリエイティブ要素の生成:物語の中心となるキャラクターや世界観の根幹をAIで作り出すこと。

- 著作権保護された素材の参照:プロンプトに特定のアーティスト名や作品名、有名人の名前を入力すること。

- タレントのデジタルな複製:俳優の顔や声を同意なく生成・変更すること。

さらにNetflixは、ユースケースをリスク別に分類した判断マトリックスまで提示しています。アイデア出しのような内部利用は「低リスク」ですが、主要なビジュアルの生成は「高リスク」、そしてタレントの若返りや声の複製は「非常に高リスク」とされ、厳格な承認プロセスが求められます。

これは、制作チームに対して「何を使ったか」「どう使ったか」をすべて記録し、説明する責任を課しているに他なりません。Netflixは、制作データがAIツールの学習に再利用されないことも厳しく求めており、ツールの選定基準そのものを変えようとしています。

権利を守る盾:SAG-AFTRAの戦い

スタジオ側が防衛的なルールを築く一方で、クリエイター側も自分たちの権利を守るための盾を構えています。その最前線にいるのが、SAG-AFTRA(米国映画俳優組合・放送芸術家組合)です。

2023年の大規模なストライキでも大きな争点となったAIの利用について、彼らは具体的な権利保護の仕組みを契約に盛り込もうとしています。特に重要なのが、俳優の「デジタルレプリカ」に関する取り決めです。組合は、AIによって俳優の肖像や声、演技が複製・利用される際には、必ず本人の明確な「同意(consent)」と、使用目的の十分な「情報開示(disclosure)」を義務付けることを求めています。

これは、単なる賃金交渉ではありません。自分の顔や声が、知らないうちに別の作品で、意図しない文脈で使われるかもしれないという、デジタル時代の根源的な恐怖に対する防衛策です。この交渉の行方は、今後の映画制作における俳優とテクノロジーの関係性を決定づける、極めて重要なものになるでしょう。

新時代のプロは「守れるチーム」

Netflixのガイドラインも、SAG-AFTRAの交渉も、そしてWarner Bros. DiscoveryなどがMidjourneyを著作権侵害で提訴している現実も、すべて同じ方向を指し示しています。それは、これからの映画制作における競争優位が、「いかに速く、安く、すごく見せるか」だけでなく、「いかにルールを守り、権利をクリアし、プロセスを記録できるか」というガバナンス能力にかかっているという事実です。

つまり、次世代のプロフェッショナルに求められるのは「守れるチーム運営」です。

- プロビナンス(来歴)の管理:どの素材を使い、どんなプロンプトを入力し、誰の権利許諾を得たのか。その全履歴を記録・管理する能力。

- 権利クリアランスの徹底:学習データに何が使われているかわからないツールを安易に使うのではなく、クリーンなデータで学習したツールを選び、タレントの同意を確実に取得するプロセス。

- コミュニケーションと合意形成:スタジオや組合が求める基準を理解し、制作の早い段階で報告・相談し、承認を得る能力。

AIによる「民主化」は、誰もがリングに上がれるようになったことを意味します。しかし、プロとしてそのリングに立ち続けるためには、新しいルールと作法を身につけなければなりません。もはや、権利クリアやログ管理は、制作の最後に行う面倒な作業ではなく、企画の初期段階から組み込むべき戦略的な要素なのです。

では、この厳しくも明確なルールの上で、私たちはどうすればAIの真価を最大限に引き出すことができるのでしょうか。次のセクションでは、この問いの答え、つまりAIがもたらす本当の革命である「意思決定の圧縮」について考えていきたいと思います。

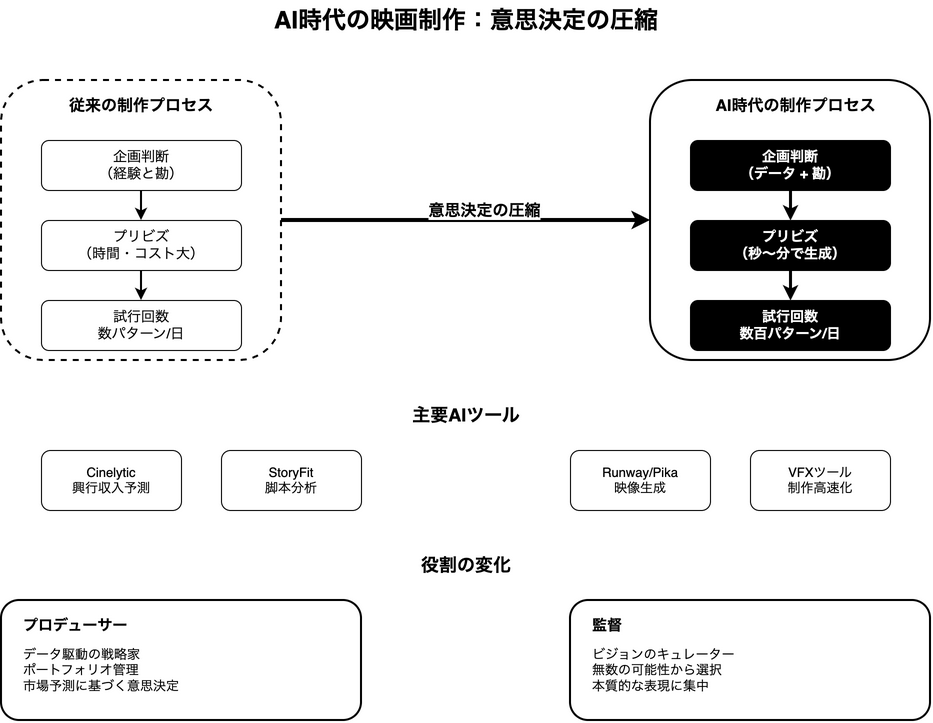

本当の革命は「意思決定の圧縮」— AIが変えるプロデューサーと監督の仕事

これまでのセクションで、私たちは生成AIが映画制作の現場にもたらしているリアルな変化を見てきました。VFX制作が10倍速くなる一方で、キャラクターの一貫性を出すために1000回の試行錯誤が必要になる現実。各工程に特化した専門ツールがエコシステムを形成し、そしてその自由の裏側でスタジオや組合によるガバナンスが急速に強化されていく様。どうやら、AIは単純な「魔法の杖」ではないようです。

では、この複雑な現実の先で、生成AIがもたらす本質的な変化とは一体何なのでしょうか。最終的な映像をAIがすべて置き換えることでしょうか。私は、そうではない気がしています。本当の革命は、もっと手前で、もっと静かに、しかし決定的に起きています。それは、クリエイティブな「意思決定の圧縮」ではないでしょうか。

「勘」をデータで補強する新たな羅針盤

映画制作における最大のリスクは、企画段階にあります。一本の映画に投じられる莫大な予算と時間は、脚本やキャスティングといった初期の判断が成功するかどうかにかかっています。これまで、この判断はプロデューサーやスタジオ幹部の「経験」と「勘」に大きく依存してきました。しかし、AIはそのブラックボックスに光を当て始めています。

その代表格が、Cinelyticのような市場予測ツールです。Warner Bros.がマーケティングや配給の支援に採用したことで知られるこのツールは、ジャンル、予算、出演者といった要素を入力することで、興行収入をシミュレーションできます。「もしこの俳優を起用したらどうなるか?」「この国での公開時期をずらしたら?」といった無数の「もしも」を、瞬時にデータで検証できるのです。

これは、AIが人間の判断を奪うという話ではありません。CinelyticのCEO自身が言うように、AIは創造的な決定を下すのではなく、人間には見えないパターンを示すことで、議論の質を高めるための羅針盤なのです。

同様に、StoryFitのような脚本分析ツールは、物語のDNAそのものを解析します。キャラクター間の力学、感情の起伏、物語のペースといった要素を定量化し、「この物語はどの観客層に最も響く可能性があるか」を示唆してくれます。映画『Logan』の成功の裏側で、こうしたAIによる脚本分析が制作チームの判断を助けたという事例も報告されています。

これらのツールは、プロデューサーの経験や直感を否定するものではありません。むしろ、その「勘」をデータで裏付け、これまでなら時間と予算の制約で見過ごしていたかもしれない無数の選択肢をテーブルの上に並べてくれる、強力な思考のパートナーと言えるでしょう。

試行回数の爆発が創造性を解き放つ

企画の方向性が定まると、次は監督の頭の中にあるビジョンを映像に落とし込む「プリビジュアライゼーション(プリビズ)」の工程に入ります。従来、これはアーティストが時間をかけて絵コンテを描いたり、簡単なCGで動きをつけたりする、コストも時間もかかる作業でした。

しかし、RunwayやPikaといった映像生成AIの登場で、このプロセスは劇的に変わりました。テキストや簡単なスケッチから、数分、あるいは数秒で、監督が思い描くシーンの雰囲気を動く映像として確認できるようになったのです。

これが意味するのは、クリエイティブな判断の「回数」が爆発的に増えたということです。1日に数パターンしか試せなかったアイデアが、今では何十、何百と試せる。カメラアングル、照明、キャラクターの配置など、あらゆる変数を瞬時に変えて比較検討できる。これは、第1セクションで触れた「1000回の試行」が、単なる品質維持のための苦行ではなく、最高の表現を探求するための贅沢な探検に変わりうることを示唆しています。

監督は、より多くの選択肢の中から、最も心に響く表現を選び取ることができる。この「試行回数の爆発」こそ、AIが現場の創造性にもたらす最も大きな恩恵の一つだと私は感じています。

新しいプロデューサーと監督の姿

この「意思決定の圧縮」は、映画制作の中心にいるプロデューサーと監督の役割そのものを再定義していくに違いありません。

プロデューサーの仕事は、単なる資金調達やスケジュール管理から、データに基づき、複数のプロジェクトをポートフォリオとして管理する戦略家へとシフトしていくでしょう。Cinelyticのようなツールを駆使し、どの企画に投資し、どの市場を狙うのかを、より高い精度で判断する。まさに、クリエイティブな世界の投資マネージャーのようです。

一方、監督の仕事は、一つひとつのショットを細かく指示するマイクロマネージャーから、AIが生み出す無数の可能性の中から最高のビジョンを選び出し、磨き上げるキュレーターへと変わっていくのではないでしょうか。AIという超高速のアイデア生成エンジンを相棒に、より本質的な「何を伝えたいのか」という芸術的判断に集中する時間が増えるはずです。

生成AIの波は、私たちから仕事を奪うのではなく、仕事の「中身」を変えようとしています。10倍速のVFXも、専門特化されたツール群も、厳格化するガバナンスも、すべてはこの「意思決定の圧縮」という大きな地殻変動の一部として捉えることができます。

私たちは、AIが最終的な映像を作る未来を恐れる必要はありません。むしろ、そこに至るまでの無数の判断をAIが助けてくれることで、人間の創造性がどこまで増幅されるのか。その可能性に目を向けるべきではないでしょうか。

さて、あなたの仕事における「意思決定」は、AIによってどう圧縮できるでしょうか。その問いの答えにこそ、私たちの次の働き方が隠されている気がしてなりません。

調査手法について

こちらの記事はデスクリサーチAIツール/エージェントのDeskrex.AIを使って作られています。DeskRexは市場調査のテーマに応じた幅広い項目のオートリサーチや、レポート生成ができるAIデスクリサーチツールです。

調査したいテーマの入力に応じて、AIが深堀りすべきキーワードや、広げるべき調査項目をレコメンドしながら、自動でリサーチを進めることができます。

また、ワンボタンで最新の100個以上のソースと20個以上の詳細な情報を調べもらい、レポートを生成してEmailに通知してくれる機能もあります。

ご利用をされたい方はこちらからお問い合わせください。

また、生成AI活用におけるLLMアプリ開発や新規事業のリサーチとコンサルティングも受け付けていますので、お困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

市場調査やデスクリサーチの生成AIエージェントを作っています 仲間探し中 / Founder of AI Desk Research Agent @deskrex , https://deskrex.ai

コメント