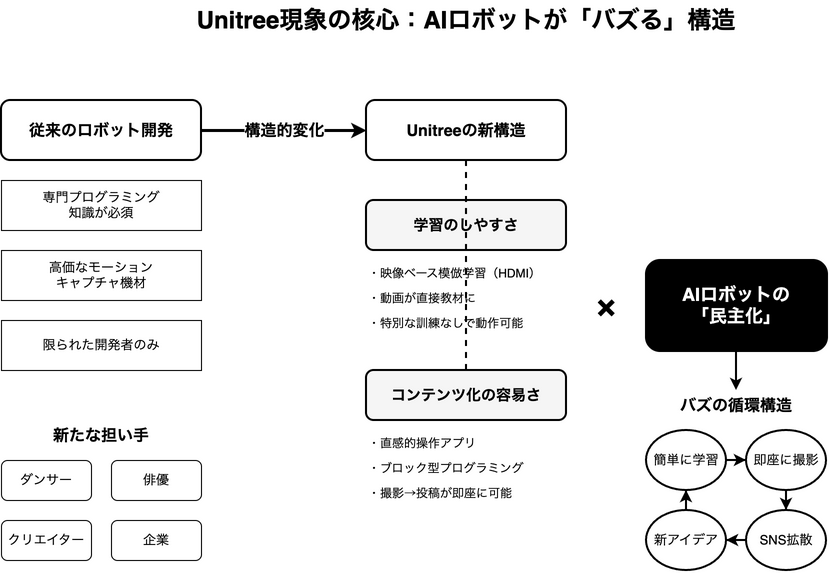

Unitree現象の核心:なぜAIロボットは「バズる」のか?

最近、ソーシャルメディアのタイムラインをスクロールしていると、驚くほど人間らしい、あるいは動物らしい動きをするロボットの動画を目にする機会が増えたのではないでしょうか。軽快なダンスを披露したり、アクロバティックなバク宙を決めたり、さらには人に蹴られても倒れずに体勢を立て直したり。その多くが、中国のロボットメーカーUnitree社の製品です。

彼らのヒューマノイドロボットG1が披露する驚異的なバランス感覚のデモや、四足歩行ロボットGo2がユーザーと戯れる様子は、瞬く間に世界中に拡散され、一種の社会現象となりつつあります。しかし、この熱狂の背景にあるのは、単なるロボットの性能向上だけなのでしょうか。

どうやら、そうではないようです。最近のUnitreeのバズを見ていて、私が感じているのは、性能の高さというよりも「学習までの摩擦が極端に小さく、撮って出しで見栄えする」という、これまでとは全く異なる構造が生まれているのではないか、ということです。

本記事では、このUnitree現象の核心に迫ります。その爆発的な拡散力の源泉は、「学習のしやすさ」と「コンテンツ化の容易さ」という二つの要素が掛け合わさることで生まれる、ロボットと人間の新しい関係性にある、という仮説です。この構造的な変化が、AIロボットの「民主化」を加速させているプロセスを、これから解き明かしていきたいと思います。

「学習のしやすさ」という地殻変動

Unitreeのロボットが特別なのは、その動きの「教えやすさ」にあります。従来、ロボットに複雑な動きをさせるには、専門的なプログラミング知識や高価なモーションキャプチャ機材が不可欠でした。しかし、どうやらその常識が覆されつつあるようです。

その象徴が、HDMI(Humanoid Imitation for Interaction)と呼ばれるような、映像ベースの模倣学習技術の登場です。これは、人間が動いているごく普通の動画を、AIが解析し、ロボットの動きとして直接変換してしまう技術です。

まるで、動画サイトがそのままロボットの教材置き場になったようなものです。実際に、この技術を使ってUnitree G1が特別な追加訓練なしに、67回連続でドアを通過することに成功したという報告もあります。

つまり、ロボット開発の主役が、プログラマーだけでなく、ダンサーや俳優といった「身体表現のプロ」にも広がり始めているのです。これが、「学習のしやすさ」がもたらした地殻変動の正体ではないでしょうか。

「コンテンツ化の容易さ」という加速装置

新しい動きを簡単に学習させられるだけでは、これほどのバズは生まれません。もう一つの重要な要素が、その動きを誰もがすぐに「共有可能なコンテンツ」にできる仕組みです。

Unitreeが売っているのは、もはやロボットというハードウェア本体ではなく、「共有可能な数秒の体験」なのかもしれません。

例えば、四足歩行ロボットのGo2には、専門知識がなくても直感的に操作できるアプリや、ブロックを組み合わせるだけで動きをプログラムできる機能が備わっています。これにより、クリエイターは思いついたアイデアをすぐに形にし、撮影し、ソーシャルメディアに投稿できます。発想から公開までの一連の流れが、劇的に短縮されているのです。

この流れは個人クリエイターに留まりません。企業もUnitreeの「コンテンツ力」に注目しています。中国の広告キャンペーンでは、Unitreeのロボットがブランドの「働き手」として登場し、ヨーグルトを振る専用のモーションを披露して話題になりました。技術的なデモンストレーションを超え、ロボットが物語やブランドの世界観を表現する「演者」となっているのです。

Unitree現象は、単なる一体の高性能ロボットの登場を意味するのではありません。それは、「学習」と「表現」のサイクルが高速で回転し始め、誰もがその担い手になれる時代の到来を告げているように思えます。

では、具体的に「動画が教材になる」とはどういうことなのか。そして、なぜプログラマーでなくてもロボットの「振付師」になれる時代が来たのでしょうか。次のセクションでは、その技術的な革命の核心に、さらに深く迫っていきます。

「動画が教材」になる革命:模倣学習がロボット開発の主役を変えた

前のセクションで、Unitree現象の背景には「学習のしやすさ」という地殻変動があると述べました。では、具体的に「動画が教材になる」とはどういうことなのでしょうか。その答えは、ロボット開発の常識を根底から覆す、ある技術的ブレークスルーに隠されています。

驚くかもしれませんが、もはやロボットに新しい動きを教えるために、一行もコードを書く必要がなくなる未来がすぐそこまで来ています。

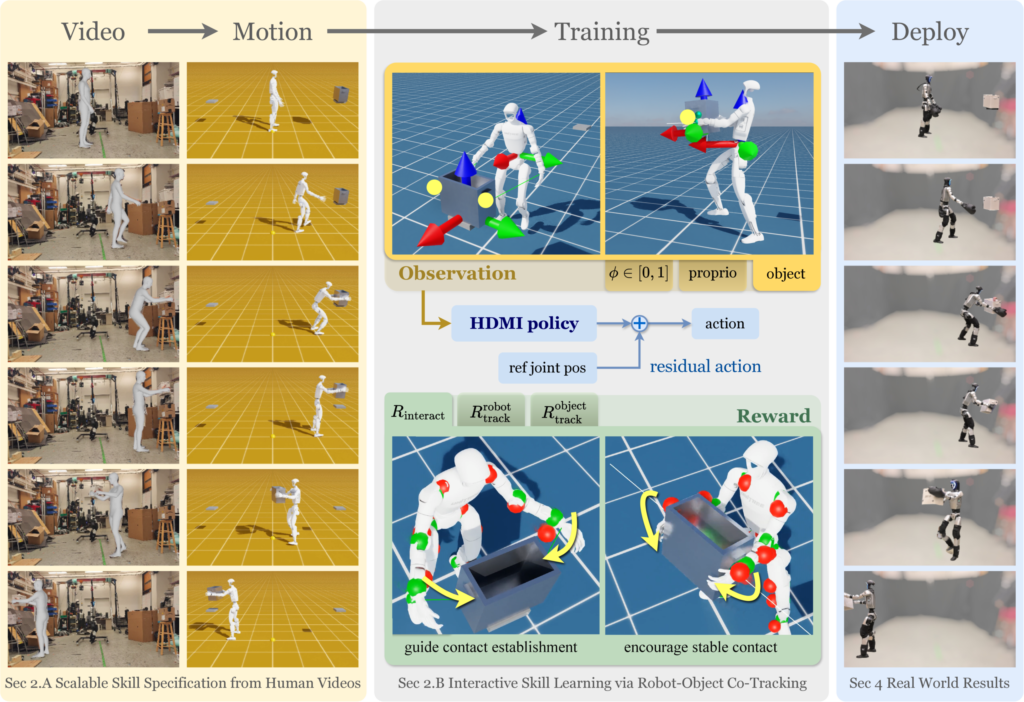

HDMI:インターネット動画を「モーション素材集」に変える技術

この革命の中核にあるのが、HDMI(Humanoid Imitation for Interaction)に代表される映像ベースの模倣学習技術です。これは、ごく普通のカメラで撮影された人間の動画をAIが解析し、その動きを直接ロボットの動作に変換してしまうパイプラインを指します。

そのプロセスは、まるで魔法のようです。

- 動きの抽出: まず、YouTubeにあるようなダンス動画や日常作業の映像から、AIが人間と物体の動きの軌跡をデータとして抜き出します。

- シミュレーション学習: 次に、そのデータを基に、仮想空間(デジタルツイン)でロボットが何千回、何万回と動きを練習します。ここで強化学習の手法が使われ、最も効率的で安定した動きのパターンが見つけ出されます。

- 実機への転送: そして、シミュレーションで完成した動きのプログラムを、現実のロボットにそのまま転送します。これを「ゼロショット転移」と呼びますが、驚くべきことに、現実世界での追加の微調整なしに、ロボットは学習した動きを再現できてしまうのです。

この技術がいかに強力であるかは、その実績が物語っています。冒頭でも述べた通り、カーネギーメロン大学などの研究チームは、このHDMIのフレームワークを使い、Unitree G1ロボットが現実世界で67回連続でドアを通り抜けることに成功したと報告しています。これは、これまで専門家が長い時間をかけてプログラミングしなければ実現できなかった、複雑なインタラクションです。

この技術が登場したことで、インターネット上にある無数の動画が、突如としてロボットのための「モーション素材集」に変わりました。従来の高価なモーションキャプチャ機材や専門スタジオは、もはや必須ではなくなったのです。

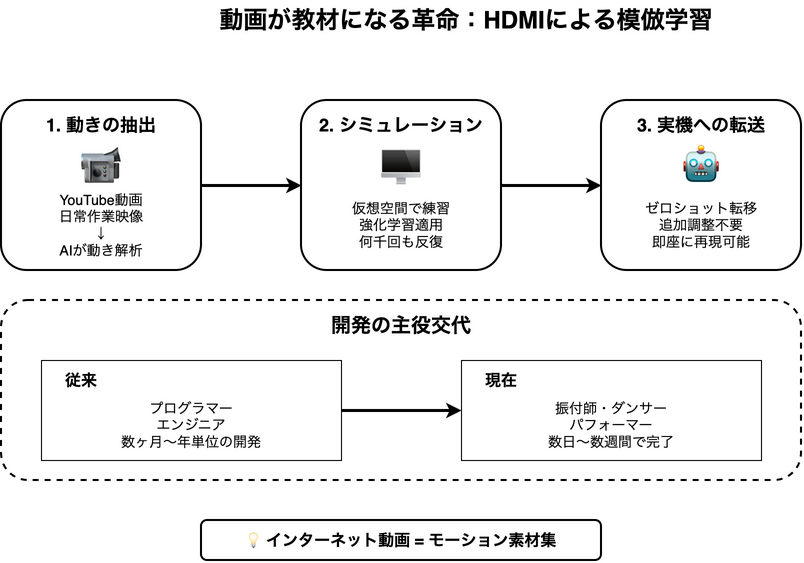

開発の主役が「プログラマー」から「振付師」へ

この変化がもたらす最も大きなインパクトは、ロボット開発の主役交代です。

これまでのロボット開発は、言うまでもなくプログラマーやエンジニアの世界でした。しかし、HDMIのような技術が普及すれば、重要になるのはコーディングのスキルよりも、むしろ「どのような動きが魅力的か」を理解し、表現できる身体的なスキルです。

つまり、ダンサー、パフォーマー、武道家、あるいはパントマイムアーティストといった身体表現のプロフェッショナルが、最高の「ロボット振付師」になり得るのです。彼らが自身の動きをビデオに撮るだけで、それがロボットの新しい能力になる。この事実は、ロボット開発への参入障壁を劇的に下げ、まったく新しい才能をこの世界に呼び込むことになります。

この主役交代は、コンテンツ生成のサイクルを劇的に短縮させました。従来であれば数ヶ月、あるいは年単位かかっていた新しい動作の開発が、既存の動きを転用するだけなら数日から数週間で完了する可能性が出てきました。

発想から学習、実演、撮影、そしてSNSへの投稿までの一周が、驚異的なスピードで回るようになったのです。Unitree G1の重量が約35kgと、従来の大型ヒューマノイドより小柄で扱いやすいことも、研究室の外での撮影しやすさを後押しし、この高速サイクルに拍車をかけています。

しかし、こうした革新的なソフトウェア技術だけでは、ここまでの現象は起きなかったでしょう。この技術を受け止め、民主化するための「器」として、Unitreeのハードウェア戦略が決定的な役割を果たしました。技術だけではバズは生まれません。では、なぜUnitreeのコンテンツはこれほどまでに拡散し、人々の心を掴むのでしょうか。次のセクションでは、その現象を加速させるもう一つのエンジン、「低価格」と「撮れ高」が生み出したエコシステムについて解き明かしていきます。

バズの加速装置:「低価格」と「撮れ高」が生んだUGCエコシステム

前のセクションで、人間の動画がそのままロボットの教材になるという、模倣学習の技術的な革命について解説しました。しかし、どれだけ優れた技術があっても、それが専門家の研究室に眠っているだけでは、社会現象になるほどの「バズ」は生まれません。

Unitreeが競合と一線を画すのは、この革新的な技術を一般のクリエイターや開発者の手に届け、誰もが「コンテンツ生産者」になれる仕組みを戦略的に作り上げた点にあります。ここでは、その現象を爆発的に加速させた二つの装置、「低価格」という名の参入障壁の破壊と、「撮れ高」という名のコンテンツ化エンジンについて解き明かしていきます。

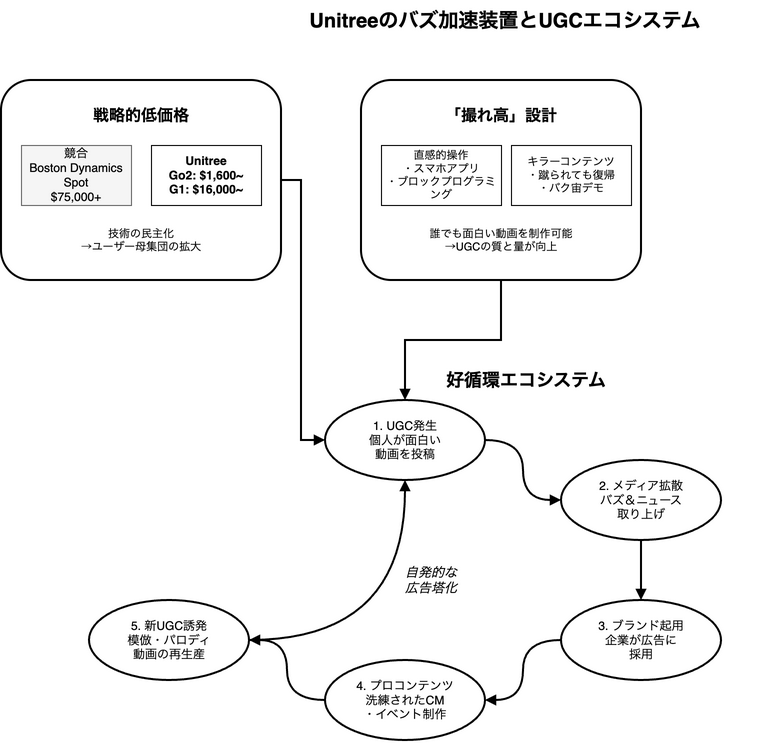

「技術の民主化」を仕掛けた戦略的低価格

ロボット工学の世界では、長らくBoston Dynamics社の「Spot」が業界の象徴でした。しかし、その圧倒的な性能と信頼性の裏には、75,000ドル以上という、個人や中小企業には到底手の届かない価格の壁が存在しました。Teslaの「Optimus」に至っては、話題性は高いものの、一般ユーザーが購入して試せる段階にはありません。

この状況を一変させたのが、Unitreeの価格戦略です。四足歩行ロボットのエントリーモデル「Go2 Air」は約1,600ドルから、高性能なヒューマノイド「G1」でさえ約16,000ドルからという価格帯で提供されています。これは単なる安売りではありません。これまで一部の専門家が独占していた最先端技術へのアクセス権を、世界中の学生、研究者、そして個人クリエイターに開放した「技術の民主化」と言えるでしょう。

この価格破壊によって、「ロボットを触ってみたい」という潜在的な欲求が解放され、ユーザー生成コンテンツ(UGC)を生み出す母集団そのものが爆発的に増加しました。これが、Unitreeのバズ現象を支えるすべての土台となっているのです。

誰でも監督になれる「撮れ高」の仕掛け

しかし、ユーザーの数を増やすだけでは十分ではありません。彼らが簡単に、そして魅力的なコンテンツを「撮れる」仕組みが必要です。Unitreeはこの点においても、極めて戦略的です。

一つは、直感的な操作インターフェースの提供です。例えば「Go2」シリーズでは、専門的なプログラミング知識がなくても、スマートフォンアプリや、まるで子供向けの教育ツールのようなブロック式プログラミングで、ロボットにダンスをさせたり、特定の動作をさせたりできます。これにより、誰もが「ロボット映画の監督」のように、短時間で面白いシーンを作り出せるようになりました。

もう一つは、意図的に「撮れ高」を意識したデモ設計です。G1が見せた、蹴られても即座に体勢を立て直すデモや、アクロバティックなバク宙は、その技術力の高さを証明すると同時に、数秒の動画で強烈なインパクトを残す「キラーコンテンツ」として設計されています。これらの映像は、SNSのタイムライン上でユーザーの指を止めさせるのに十分すぎるほどの力を持っています。

どうやらUnitreeは、ロボットの「実用性」と同じくらい、あるいはそれ以上に、SNS時代における「伝達効率」を重視しているようです。この「撮れ高」を最大化する設計思想こそが、UGCの質と量を飛躍的に高めるエンジンとなっている気がします。

UGCが広告塔になる好循環エコシステム

こうして生まれた大量のUGCは、単なる個人の楽しみで終わりませんでした。YouTubeやTikTokで面白いロボット動画がバズると、それがニュースメディアの目に留まり、さらに多くの人々に拡散されます。このサイクルが、Unitreeを広告業界の注目の的に押し上げました。

中国では、乳製品ブランドの「Ambrosial」や、自動車メーカーBYD傘下の「Fangchengbao」といった大手企業が、Unitreeのロボットを自社の広告キャンペーンに起用しています。特に興味深いのは、Ambrosialの事例です。彼らは、ロボットにただダンスをさせるだけでなく、ヨーグルトを飲む前によく振るという消費者の習慣を模倣させ、そのための専用モーションをUnitreeに開発させたのです。

この流れは、驚くべき好循環を生み出しました。

- UGCの発生: 低価格と使いやすさで、個人が面白い動画を投稿する。

- メディアでの拡散: UGCがバズり、ニュースやまとめサイトで取り上げられる。

- ブランドの起用: 注目度の高まりを受け、企業が広告塔としてロボットを採用する。

- プロ品質コンテンツの投下: 企業は予算を投じ、さらに洗練された魅力的な公式コンテンツ(CMやイベント)を制作する。

- 新たなUGCの誘発: 公式コンテンツが新たな「ネタ」となり、それを模倣したりパロディにしたりするUGCがさらに生まれる。

まさに、ユーザーが自発的に広告塔となり、その熱量が企業を動かし、企業の活動がさらにユーザーを刺激するという、理想的なエコシステムが回り始めているのです。これは、従来のメーカー主導のマーケティングとはまったく異なる、新しい時代のブランド構築の形ではないでしょうか。

Unitreeの真の凄みは、革新的な技術を開発したこと以上に、その技術を誰もが楽しめる「遊び」に変え、その遊びが自然と巨大な宣伝効果を生み出す「仕組み」を設計した点にあるのかもしれません。

彼らが本当に販売しているのは、ロボットというハードウェアではなく、もっと別の何かではないか、という気がしてきます。次のセクションでは、このエコシステムの先にあるUnitreeの未来像と、ロボットの民主化が私たちの社会にもたらす光と影について、さらに深く考察していきます。

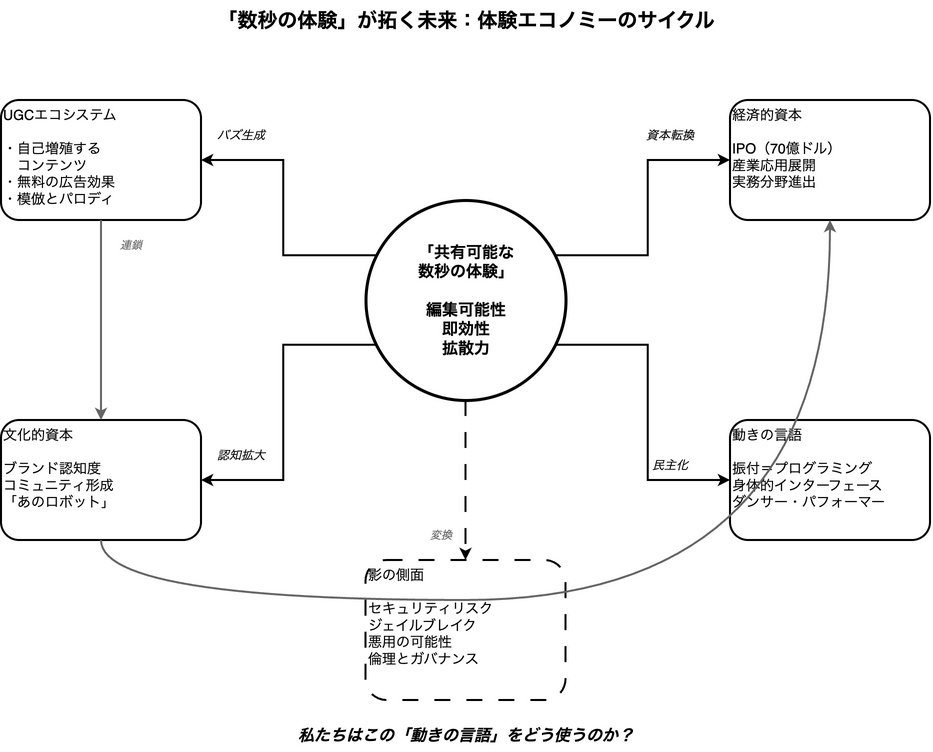

「数秒の体験」が拓く未来:IPOへの道と民主化がもたらす光と影

これまでのセクションで、Unitreeのバズが模倣学習という技術革新と、低価格・撮れ高が生んだUGCエコシステムによって加速されている構造を見てきました。しかし、この現象を深く見つめると、どうやら彼らが販売しているのは、単なるロボットという「モノ」ではないような気がしてきます。

私が感じているのは、Unitreeが本当に売っているのは「共有可能な数秒の体験」ではないか、ということです。G1が蹴られても立ち上がるデモは、そのわずか数秒に「回復力」という技術の意味を凝縮した、即効性のある一つの単語になっています。バズの本質は、ロボットが持つ能力の総量ではなく、その能力をいかに短く、魅力的に切り取り、SNSで共有できるかという「編集可能性」にあるのではないでしょうか。

この最終セクションでは、この「体験」を売るビジネスモデルがUnitreeをどこへ導くのか、その未来に待ち受ける光と影について考察していきます。

IPOを支える「体験」の拡散力

Unitreeは、2025年末までに上海のSTAR市場への新規株式公開(IPO)を目指し、70億ドル規模の評価額を視野に入れていると報じられています。この巨大な評価額を支えるのは、一体何なのでしょうか。

それは、ハードウェアの販売台数だけではありません。投資家が注目しているのは、前セクションで見たUGCエコシステム、すなわち「数秒の体験」がSNS上で自己増殖し、無料で巨大な広告効果を生み出し続ける力だと思います。一つ面白い動画が生まれれば、それが世界中のクリエイターにインスピレーションを与え、新たな模倣やパロディを生み出していく。この連鎖は、Unitreeというブランドの認知度を、従来の広告予算では考えられない速度と規模で拡大させています。

この圧倒的な知名度は、エンターテイメントや広告分野だけでなく、消防活動や電力設備の点検といった、より実務的な産業分野への進出を後押しする強力な武器になります。「あのバズってるロボットの会社か」という認知は、商談のドアを開ける上で計り知れない価値を持つからです。

つまり、Unitreeの成長戦略は、「体験」のバズで得た文化的な資本を、産業応用という経済的な資本に転換していく、巧みな二段構えになっていると考えられないでしょうか。

民主化の光と避けられない影

しかし、この「誰でもAIロボットに触れられる」という民主化のプロセスは、輝かしい光だけを照らすわけではありません。そこには、私たちが直視しなければならない深い影も存在します。

その一つが、セキュリティリスクです。技術へのアクセスが容易になるということは、悪用のハードルも下がることを意味します。実際に、大規模言語モデル(LLM)を統合したロボットの脆弱性が指摘されており、UnitreeのGo2を使った研究では、悪意のあるプロンプトによって安全ガードレールを回避させる「ジェイルブレイク」が可能であることが実証されています。これは、テキスト生成のリスクが、現実世界で物理的な損害を引き起こす可能性へと直結することを示唆しており、決して無視できない問題です。

オープンな開発環境は創造性を爆発させる一方で、意図しない、あるいは悪意のある改造への扉も開いてしまう。これはUnitree一社の課題ではなく、AIロボットが社会インフラになる未来において、私たち全員が向き合うべきテーマです。技術の民主化と、それに見合うだけの安全規制や倫理観の醸成は、常に表裏一体で進められなければならないのです。

私たちは「動きの言語」をどう使うのか

Unitreeが巻き起こした現象を振り返ると、一つの問いが浮かび上がってきます。私たちが今、目の当たりにしているのは、単なるロボットの進化なのでしょうか。それとも、「数秒で共有される動きの言語」の誕生なのでしょうか。

HDMIのような技術は、世界中の動画をロボットの「振付」の素材に変えました。これにより、開発の主役はエンジニアだけでなく、ダンサーやパフォーマーにも広がりつつあります。プログラミングの入口が「コード」から、より身体的で直感的な「振付」へとシフトしている。これこそが、AIロボット民主化の本当の姿なのかもしれません。

私たちは、この新しい言語を手に入れました。この言語を使って、どんな物語を紡ぐのか。どんな「サインモーション」が、あなたの業界やコミュニティを表現するのでしょうか。

技術と演出、そしてそれらを支えるガバナンスを、一つの企画書に同居させる時代が来たのだと思います。AIロボットがもたらす未来は、決して技術者だけのものではありません。その筆は、今や私たちの手の中に握られているのです。

調査手法について

こちらの記事はデスクリサーチAIツール/エージェントのDeskrex.AIを使って作られています。DeskRexは市場調査のテーマに応じた幅広い項目のオートリサーチや、レポート生成ができるAIデスクリサーチツールです。

調査したいテーマの入力に応じて、AIが深堀りすべきキーワードや、広げるべき調査項目をレコメンドしながら、自動でリサーチを進めることができます。

また、ワンボタンで最新の100個以上のソースと20個以上の詳細な情報を調べもらい、レポートを生成してEmailに通知してくれる機能もあります。

ご利用をされたい方はこちらからお問い合わせください。

また、生成AI活用におけるLLMアプリ開発や新規事業のリサーチとコンサルティングも受け付けていますので、お困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

市場調査やデスクリサーチの生成AIエージェントを作っています 仲間探し中 / Founder of AI Desk Research Agent @deskrex , https://deskrex.ai

コメント