「AIおもちゃ」に資金は集まらない?投資マネーの潮流が示す意外な真実

最近、「AI×おもちゃ」や「AI×ホビー」といった分野で、派手な資金調達のニュースをあまり見かけないと感じませんか。ところが市場データに目を向けると、スマートトイ市場は力強い成長を続けています。例えば、ある調査では2025年の214億ドルから2030年には382億ドルへと、年平均12.40%で成長すると予測されていますし、別の調査ではコネクテッドトイ市場が年平均22.4%で拡大するという推計もあります。

数字の上では活況なのに、ニュースの肌感覚とはどうも噛み合わない。このズレこそ、今のAIおもちゃ・ホビー業界のリアルな姿を映し出しているように思うのです。

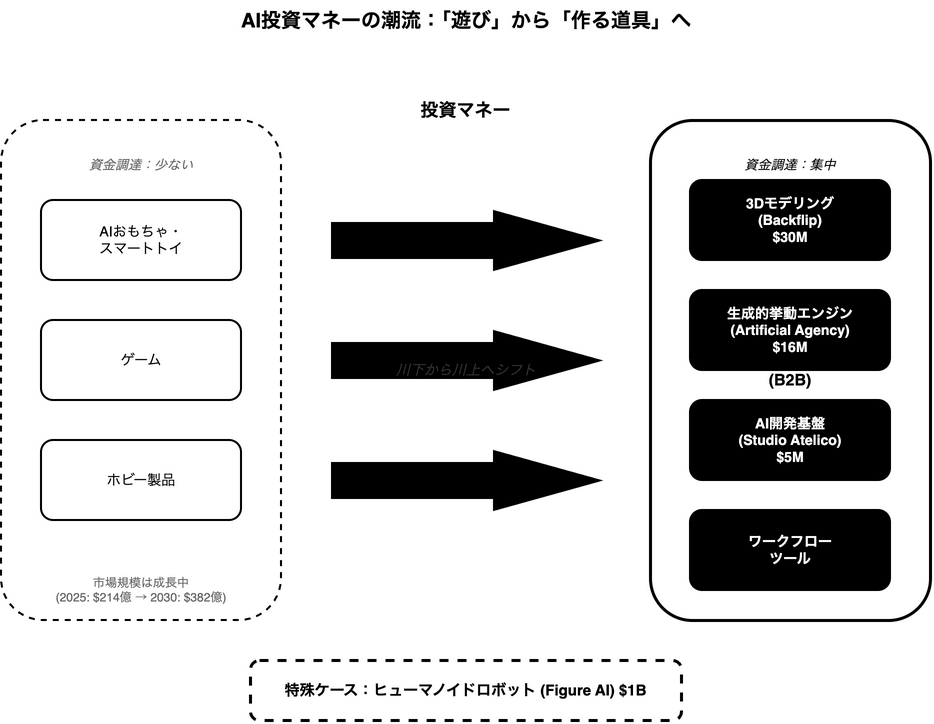

結論から言うと、投資マネーは「遊びの世界」そのものよりも、それを「作る・動かす・支える」ための道具、つまり開発者向けのワークフローへと静かに、しかし集中的に流れ込んでいる。どうやら、これが投資の潮流が示す意外な真実のようです。

投資マネーはどこへ消えたのか?

まず大きな流れとして、AI分野全体への投資家の関心は依然として非常に強いです。しかし、ゲーム分野に絞ると、スタートアップへの資金流入は足踏み状態にあるという指摘もあります。ゲームに特化したあるVCの投資レターも、シードからシリーズAへの移行が難しくなっている現状を伝えています。

この一見矛盾した状況が意味するのは、資金が「特定のゲームやおもちゃ」という消費者向け(B2C)の製品ではなく、より汎用性の高い「横断的なAIインフラやツール」へと厚く注がれているという構図です。

AIおもちゃに資金が集まっていないように見えるのは、お金が消えたのではなく、その行き先が川下に当たる消費者向け製品から、川上に当たる開発ツールや基盤技術へとシフトしているからではないでしょうか。

主役は「遊び」より「作る道具」

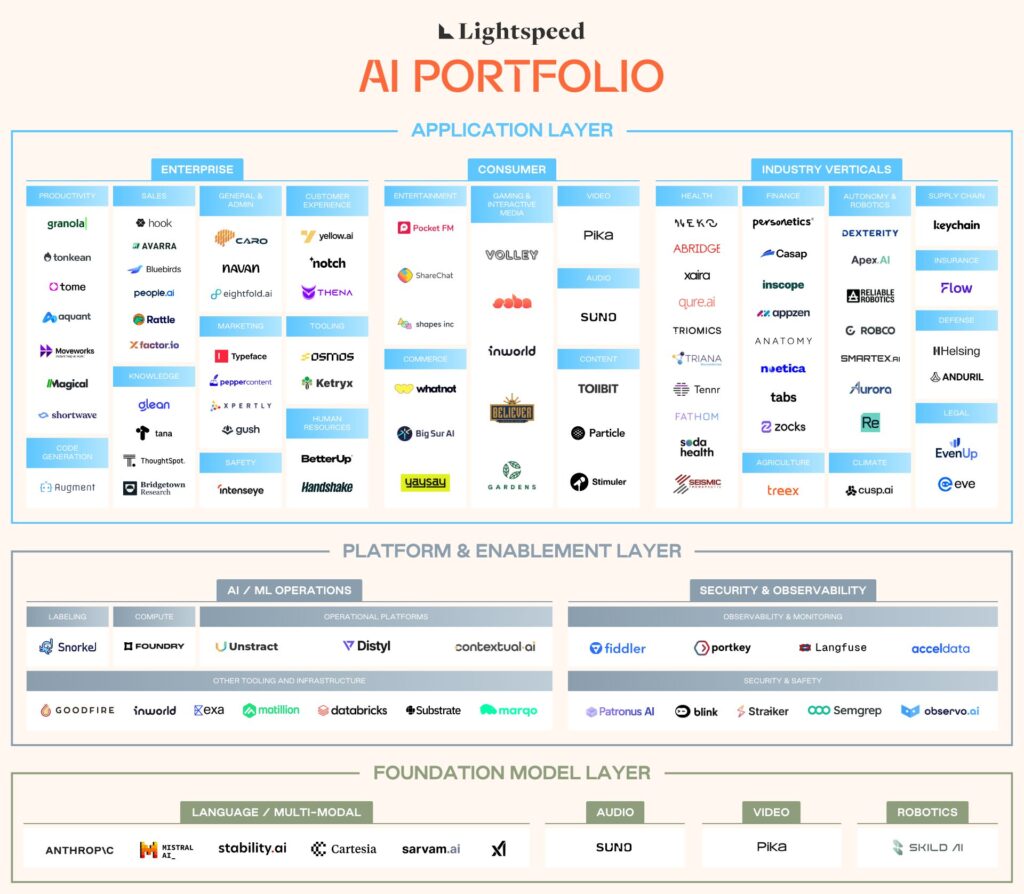

では、具体的にどのような「作る道具」に資金が集まっているのでしょうか。最近の資金調達マップを広げてみると、その流れは明らかです。

例えば、3Dモデリングの世界では、Backflipというスタートアップが注目を集めています。テキストやスケッチから製造可能な3Dモデルを生成するAIを開発し、名だたるVCであるAndreessen HorowitzやNEAからシリーズAで3,000万ドルを調達しました。これは、おもちゃやホビーの設計・製造プロセスそのものを変える可能性を秘めた技術です。

ゲームの世界に目を向ければ、キャラクターの動きや意思決定をAIで生成する「生成的挙動エンジン」を開発するArtificial Agencyが、シードラウンドで1,600万ドルを調達しています。また、AIを前提としたゲーム開発基盤を作るStudio Atelicoも500万ドルの資金調達に成功しました。

これらの事例に共通するのは、単発のヒットを狙う消費者向け製品ではなく、開発者のワークフローに深く食い込み、継続的に使われることで収益を生むB2Bツールであるという点です。投資家は、一度導入されれば手放せなくなるような、粘着性の高い「道具」にこそ価値を見出しているように思えます。

ロボットへの巨額投資と市場の二極化

一方で、物理的な実体を持つAI、特にロボティクス分野では様相が異なります。ヒューマノイドロボットを開発するFigure AIは、シリーズCで約10億ドルという巨額の資金調達を果たしました。これは、人間の労働を補完・代替するという壮大なビジョンに対する期待の表れでしょう。

ここから見えてくるのは、投資マネーの「二極化」です。一方は、社会インフラを変える可能性を持つヒューマノイドロボットのような巨大なテーマへの超大型投資。もう一方は、現場の生産性を着実に向上させる数百万ドルから数千万ドル規模のB2Bツールへの投資です。

この両極の狭間で、AIを搭載した消費者向けのおもちゃ単体は、VCからの大型資金調達という点では目立ちにくいポジションにいるのが現状なのかもしれません。

しかし、これはAIおもちゃの可能性が低いという意味では決してありません。むしろ、投資の潮流は「どこに本当の価値が眠っているか」を指し示しています。資金は消えたのではなく、おもちゃが生まれる「土壌」を豊かにするために使われているのです。では、この新しい土壌の上で、私たちはどのような花を咲かせることができるのでしょうか。次のセクションでは、この問いに答えるための具体的な戦略を探っていきたいと思います。

現場から見えた2つの勝ち筋:「即・物理化」ループと「大手の拡張パーツ」戦略

前のセクションでは、投資マネーの潮流が消費者向け(B2C)のAIおもちゃ単体ではなく、開発者を支えるツールやインフラに向かっているという、少し意外な現実を見てきました。では、AIを活用したおもちゃやホビーで消費者に直接アプローチする道は、もう閉ざされてしまったのでしょうか。

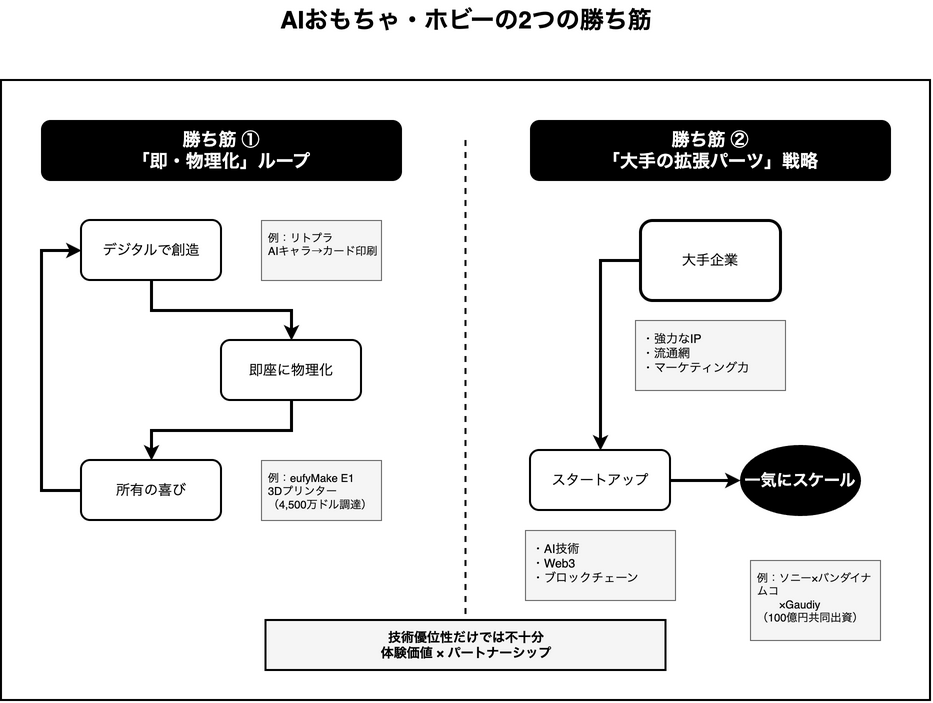

どうやら、そうではないようです。現場の実装例を丹念に見ていくと、この「B2C冬の時代」とも言える状況下でも、着実に成長しているスタートアップの勝ち筋が2つ、はっきりと見えてきました。

ひとつは、デジタルの創造体験をすぐに物理的な所有の喜びに変える「即・物理化」の体験ループ。もうひとつは、巨大な企業の力を借りて一気にスケールする「大手の拡張パーツ」戦略です。

生成したら、すぐ触れる。「即・物理化」の体験ループ

デジタルの世界で自由に何かを創り出す楽しさと、それを現実世界で手に取り、所有する喜び。この2つを結びつける体験は、どうやら私たちが思う以上に強力なようです。AIによる創造のハードルが下がった今、その成果をすぐに「物理化」できるかどうかが、体験価値を大きく左右する気がしてきました。

その好例が、次世代型デジタル屋内パーク「リトルプラネット」を運営するリトプラです。彼らは、子どもたちがアプリ上でオリジナルのキャラクターを生成し、それをその場でリアルなトレーディングカードとして印刷・発行できるサービスを提供しています。デジタルで創った自分だけのキャラクターが、数分後には手の中にある物理的なカードになる。この即時的な体験ループが、子どもたちの創造意欲とコレクション欲を強く刺激しているのです。

ハードウェアの世界でも、この「物理化」への需要が見て取れます。CES 2025で注目されたAIペット「Ropet」は、LLMを搭載した感情豊かなコンパニオンとして、Kickstarterで約24万ドルから30万ドル規模の資金調達に成功しました。これは、量産前にクラウドファンディングを通じて市場の「欲しい」という声を直接確かめる、ハードウェアスタートアップのひとつの「型」を示しています。

さらに驚くべきは、Ankerが個人向けに開発した3DテクスチャUVプリンター「eufyMake E1」です。この製品は、Kickstarter史上最高額となる4,500万ドルを超える資金を集めました。これは、「ユーザーが自分で物理化したい」という強烈な需要が存在することの何よりの証明ではないでしょうか。生成AIによって3Dモデルの作成が民主化されつつある今、デジタルのアイデアを物理的なモノへと変換する流れは、今後ますます加速していきそうです。

巨人の肩に乗る。「大手の拡張パーツ」戦略

もうひとつの確かな勝ち筋は、自らが主役になるのではなく、巨大な企業の「拡張パーツ」として機能する戦略です。スタートアップが単独でIP(知的財産)を育て、流通網を築き、大規模なマーケティングを行うのは至難の業です。しかし、既にそれらを持つ大手の「足りない部分」を補う存在になることで、一気にスケールできる可能性があります。

この戦略を象徴するのが、ソニーグループ、バンダイナムコ、そしてスタートアップのGaudiyによる戦略的提携です。ソニーとバンダイナムコは、Gaudiyに合計100億円を共同出資し、IP創造、データ活用、生成AI、ブロックチェーンを束ねるエコシステムの構築を目指すと発表しました。

この座組において、Gaudiyは両社の強力なIPとファンコミュニティを、Web3や生成AIといった最新技術で繋ぎ、新しいエンターテイメント体験を創出する役割を担っています。つまり、Gaudiyは自らがIPホルダーになるのではなく、巨大企業のIPエコシステムを加速させるための、専門性の高い「技術パーツ」として機能しているのです。これは、スタートアップが大手と組むことで、単独ではなし得ない巨大な市場にアクセスできることを示す、B2B2C共創モデルの典型例と言えるでしょう。

この視点で見ると、先ほど紹介したリトプラの戦略も、より深く理解できます。彼らのシリーズCラウンドは、タカラトミー、小学館、Sony Innovation Fundといった事業会社が中心でした。これは単なる資金調達ではなく、IPの供給、販路の確保、共同での施設展開といった、事業そのものをスケールさせるための戦略的なパートナーシップです。リトプラもまた、大手企業の持つアセットを最大限に活用する「拡張パーツ」としての役割を担っているのです。

消費者向けAIおもちゃ・ホビーの分野で成功を収めるには、AI技術の優位性だけでは不十分なようです。「即・物理化」のような抗いがたい体験価値を設計すること。そして、巨大なパートナーの力を借りて、その体験を一気に市場へ届けること。この2つの戦略こそが、厳しい市場環境を乗り越えるための現実的な勝ち筋なのかもしれません。

しかし、どんなに優れた戦略を描いたとしても、それを支えるファンやコミュニティの信頼を失ってしまっては、すべてが砂上の楼閣と化してしまいます。次のセクションでは、なぜコミュニティがAIに反発するのか、その深層心理を探りながら、「信頼」をいかに設計していくべきかを考えていきたいと思います。

なぜコミュニティはAIに怒るのか?MTGの炎上から学ぶ「信頼」の設計方法

前のセクションでは、AIを活用したおもちゃ・ホビー分野で成功するための2つの勝ち筋として、「即・物理化」の体験ループと「大手の拡張パーツ」戦略を見てきました。

しかし、どんなに優れた技術やビジネスモデルを構築しても、それを支えるファンやコミュニティの信頼を失えば、すべては一瞬で崩れ去ってしまいます。

AI技術の導入は、効率化や新しい体験価値という光の側面だけでなく、時としてコミュニティとの深刻な摩擦という影の側面も生み出します。その典型例が、世界的なトレーディングカードゲーム「Magic: The Gathering(MTG)」で起きたAIアートを巡る一連の炎上事件です。

なぜコミュニティはこれほどまでにAIに怒りを示したのでしょうか。この事件を深く分析することで、これからのAIスタートアップが避けては通れない「信頼」の設計方法が見えてくる気がします。

「人間の創造性」への裏切りと見なされたMTGの過ち

MTGの開発元であるWizards of the Coast(WotC)は、ファンやアーティストの懸念に応える形で、早い段階で「MTGではAI生成アートを一切使用しない」という方針を明確に打ち出していました。しかし、その約束は何度も揺らぐことになります。

まず、同社の別タイトルである「ダンジョンズ&ドラゴンズ」の書籍にAIアートが混入していたことが発覚。さらにその後、MTGのマーケティング用素材にAI特有の不自然な点が発見され、調査の結果、外部委託したベンダーがAIを使用していたことが判明しました。コミュニティの不信感が募る中、決定的となったのが、カードイラストそのものに関する盗作疑惑でした。あるカードのアートが、AIを使って既存の複数の作品を模倣したものではないかという指摘がなされ、大きな論争へと発展したのです。

これらの事態を受け、WotCは繰り返し謝罪し、「人間による完全な制作」を再度強調するなど、ポリシーの再強化と社内審査の厳格化を約束せざるを得なくなりました。

なぜ、コミュニティはこれほど激しい反応を示したのでしょうか。それは、彼らがAIの導入を単なる「効率化」ではなく、MTGが30年以上にわたって築き上げてきた「職人性(クラフトマンシップ)」と「人間の創造性」への裏切りと受け取ったからではないでしょうか。MTGのカードアートは単なるイラストではなく、ゲームの世界観を伝え、物語を紡ぎ、プレイヤーの想像力を掻き立てる「魂」そのものです。ファンは、機械的な近似ではなく、本物のアーティストが情熱を注いだ作品を求めていたのです。

この傾向はMTGに限りません。ミニチュアペイントの権威あるコンテスト「Golden Demon」でも、AI支援の背景を使用した作品が議論を呼び、主催者であるGames WorkshopはAI生成アートを禁止するよう規則を改定しました。ホビーの世界では、手間や時間をかけて創り上げるプロセスそのものに価値を見出す文化が根付いています。AIによる「近道」は、その価値観を根底から揺るがしかねない危険性をはらんでいるのです。

感情論では済まされない、法的リスクという現実

コミュニティの反発は、単なる感情的な問題にとどまりません。事業の根幹を揺るがしかねない、現実的な法的リスクと直結しています。

2025年5月に米国著作権局が公開したレポートでは、生成AIのトレーニングにおける著作物の利用について、フェアユースの判断の難しさが指摘されています。多くのAIモデルは、インターネット上から収集した膨大なデータを学習していますが、その中には著作権で保護された画像や文章が含まれている可能性が高い。AIが生成したアウトプットが、学習元の作品と酷似していた場合、著作権侵害と判断されるリスクは常に存在します。

同レポートは、将来的にAIトレーニング用のデータライセンス市場が形成される可能性にも言及しており、権利関係が不明瞭なデータで学習させたAIモデルは、将来的に大きな負債となる可能性があります。これは、スタートアップにとって「いつ爆発するかわからない爆弾」を抱えているようなものです。

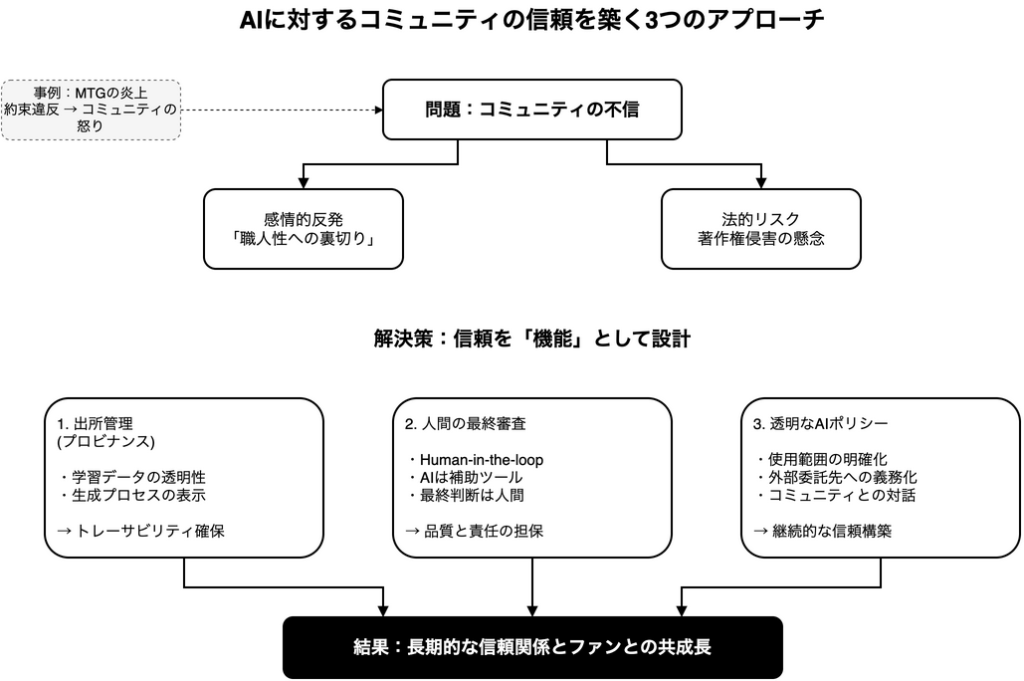

信頼を「機能」として組み込む3つのアプローチ

では、AIスタートアップや大手企業は、このコミュニティの感情と法的なリスクにどう向き合えばよいのでしょうか。答えは、信頼を単なるスローガンではなく、製品やサービスの「機能」として設計し、組み込むことにあると私は思います。具体的には、以下の3つのアプローチが考えられます。

1. 出所管理(プロビナンス)を標準機能にする

生成物の「出所」を明らかにすることは、信頼の第一歩です。

- 学習データの透明性: どのようなデータセットでAIモデルを学習させたのかを開示する。可能であれば、権利者から許諾を得たクリーンなデータのみを使用する。

- 生成プロセスの表示: ユーザーが生成したコンテンツについて、どのAIモデルを使い、どのようなプロセスを経て作られたのかを記録し、表示できるようにする。

これは、食品のトレーサビリティにも似ています。消費者が生産者や原材料を知ることで安心して購入できるように、AI生成コンテンツもその出自を明らかにすることで、ユーザーやクリエイターの不安を和らげることができます。

2. 「人間の最終審査」をワークフローに組み込む

AIを万能の魔法の杖ではなく、あくまで「人間の創造性を拡張するツール」と位置づけることが重要です。MTGの事例が示したように、特に最終的な成果物として世に出るものについては、必ず人間のクリエイターや編集者が介在し、品質と表現に責任を持つ体制を明確にすべきです。

AIはアイデア出しや下書き、バリエーション生成といったプロセスを加速させるために使い、最終的な判断と仕上げは人間が行う。この「Human-in-the-loop(人間参加型ループ)」と呼ばれるワークフローを設計思想の中心に据えることが、コミュニティの理解を得る鍵となります。

3. 透明性のある「AIポリシー」を公開し、対話する

企業として、AIをどのように扱うかという基本方針を明確にし、コミュニティに対して公開することが不可欠です。

- 使用範囲の明確化: AIを「プロトタイプ用途に限定する」「最終アートには使用しない」など、具体的な使用範囲を定義する。

- 外部委託先への義務化: マーケティング素材などを外部に委託する際、契約でAIの使用に関する開示と遵守事項を義務付ける。

こうしたポリシーを一方的に定めるだけでなく、コミュニティからのフィードバックを受け付け、対話を通じて継続的に見直していく姿勢が、長期的な信頼関係を築く上で何よりも大切ではないでしょうか。

AI技術の導入は、もはや避けては通れない道です。しかし、その進め方を誤れば、熱心なファンは一瞬にして最も手厳しい批判者へと変わり得ます。信頼の設計は、単なるリスク回避策ではありません。むしろ、AI時代においてファンと共に成長していくための、最も重要な競争戦略なのだと私は考えています。

さて、これらの信頼設計を前提とした上で、スタートアップ、投資家、そして既存の大手企業は、今後どのような具体的な一手を打つべきなのでしょうか。次の最後のセクションで、これまでの分析を総括し、明日から実行できるアクションプランを提案したいと思います。

結論:今後3年の注目領域と、明日からできるアクションプラン

これまでのセクションで、私たちはおもちゃ・ホビー分野におけるAI投資の潮流が、意外にも消費者向けの「AIおもちゃ」そのものではなく、制作現場のワークフローを支えるツールやインフラに向かっていることを見てきました。

そして、その中で成功しているプレイヤーは、「生成から即・物理化」の体験ループを設計するか、あるいは大手企業の「拡張パーツ」として共創する戦略を取っていることも明らかになりました。さらに、MTGの炎上事件からは、コミュニティの信頼を失うことの恐ろしさと、それを回避するための「信頼の設計」がいかに重要であるかを学びました。

では、これらの分析を踏まえた上で、私たちはどこに賭けるべきなのでしょうか。この最終セクションでは、今後3年間の具体的な注目領域を提示し、スタートアップ、投資家、そして既存の大手企業が明日から何をすべきか、具体的なアクションプランを提案したいと思います。

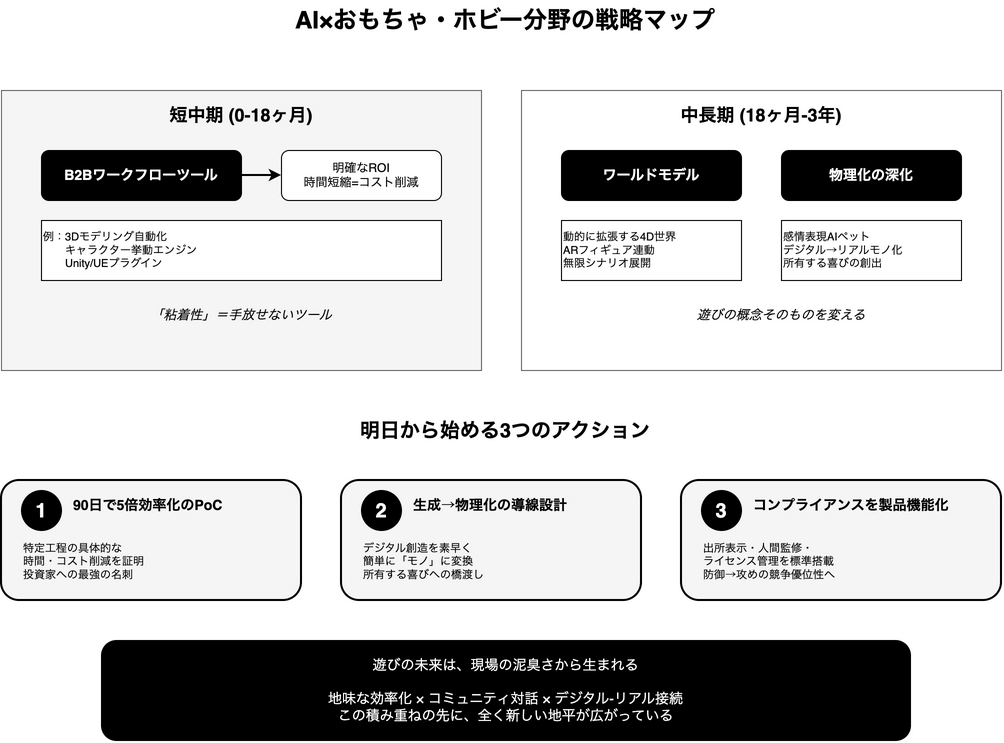

今後3年の注目領域:短期決戦と長期の賭け

どうやら、AI×おもちゃ・ホビー分野の未来は、2つの異なる時間軸で進んでいきそうです。ひとつは、足元の課題を解決し、確実に収益を生み出す「短期決戦」の領域。もうひとつは、遊びの概念そのものを変えてしまうかもしれない「長期の賭け」です。

短中期の主戦場:開発ワークフローに食い込むツール

直感に反するかもしれませんが、今後18ヶ月で最も投資が厚く、事業化が早いのは、B2Cの華やかなAIおもちゃではなく、開発者のワークフローに深く食い込むB2Bツールだと私は考えています。なぜなら、そこには「時間短縮=コスト削減」という明確なROI(投資対効果)があり、投資家が最も評価しやすいからです。

例えば、AIによる3Dモデリングを自動化するBackflipは、a16zなどから3,000万ドルを調達しました。また、ゲームキャラクターに生命を吹き込む生成的挙動エンジンを開発するArtificial Agencyも、1,600万ドルを調達しています。

これらは、おもちゃやゲームの「作り方」を根底から変える技術であり、一度導入されれば手放せなくなる「粘着性」を持っています。UnityやUnreal Engineのプラグインとして提供されるようなツールは、まさにこの領域の勝ち筋ではないでしょうか。

中長期の変革ドライバー:ワールドモデルと物理化の深化

一方で、18ヶ月から3年先を見据えたとき、遊びの体験そのものを変革する可能性を秘めているのが「ワールドモデル」です。これは、AIが時間的・空間的に一貫性のある仮想世界そのものを生成・予測する技術です。

Lightspeed Venture Partnersのレポートでも指摘されているように、これは「プロンプトから動的に拡張される4Dの世界」を生み出す可能性があり、商用化にはまだ課題があるものの、ARフィギュアが現実世界と連動して物語を展開したり、プレイヤーの選択で無限にシナリオが変わるボードゲームが生まれたりする未来を予感させます。

そしてもう一つ、「物理化」の深化です。ロボティクス分野ではFigure AIのような企業が巨額の資金調達に成功していますが、より身近なところでは、感情表現豊かなAIペット「Ropet」がKickstarterで約30万ドルの資金を集めて市場の需要を証明しました。生成AIによって誰もがクリエイターになる時代、そのデジタルな創造物をいかにリアルな「モノ」として所有する喜びにつなげるか。ここに大きなビジネスチャンスが眠っている気がしてなりません。

明日からできる、3つのアクションプラン

未来予測だけでは意味がありません。では、私たちは具体的に何をすべきなのでしょうか。立場に関わらず、明日からでも始められる3つの具体的なアクションを提案します。

アクション1:「5倍効率化」のPoCを作る

もしあなたがスタートアップの創業者なら、まずこれに取り組むべきです。自社の技術が、既存のワークフローの特定の1工程を「5倍効率化」できることを証明するPoC(概念実証)を90日で作り上げてください。

例えば、3Dモデルのテクスチャ作成時間を5分の1にする、キャラクターアニメーションのコストを5分の1に削減するなど、具体的で測定可能な目標を設定します。これが、投資家や提携先に対する何より雄弁な自己紹介状となります。

アクション2:「生成から物理化」への導線を確保する

デジタルでの体験は素晴らしいですが、人間は最終的に「モノ」に愛着を抱く生き物です。あなたのサービスがデジタルな創造を扱うものなら、それをいかに早く、簡単に物理的なモノに変換できるかという導線を設計してください。

リトプラが施設内でオリジナルトレカをその場で印刷できるようにした体験は、その好例です。Ankerの個人向け3DテクスチャプリンターがKickstarterで4,500万ドル以上を集めた熱狂は、「自分で作る、所有する」という根源的な欲求の強さを物語っています。

アクション3:コンプライアンスを「製品機能」として実装する

前のセクションで述べた「信頼の設計」を、具体的な機能に落とし込みましょう。これはもはや防御策ではなく、競争優位性を築くための攻めの戦略です。

- 出所表示機能: AIが生成したコンテンツの学習データや生成プロセスの一部をユーザーに開示する。

- 人間監修ワークフロー: 最終的なアウトプットには必ず人間の承認が必要なプロセスをUIに組み込む。

- ライセンス管理: 米国著作権局が示唆するように、将来のライセンス市場の形成を見据え、使用するデータの権利関係を管理・表示できる機能を提供する。

こうした機能を標準搭載することは、大手企業との提携交渉において絶大な信頼と説得力を生むはずです。

おわりに:遊びの未来は、現場の泥臭さから生まれる

これまで見てきたように、AI×おもちゃ・ホビーの最前線は、意外にも地味で泥臭い現場の課題解決から始まっています。スマートトイ市場が二桁成長を続ける一方で、投資マネーはB2Cの派手なプロダクトではなく、開発者のペインを解消するツールへと静かに流れ込んでいる。このギャップこそが、今のリアルな市場の姿なのだと思います。

スタートアップは、B2Bツールで足場を固め、大手との共創(B2B2C)を通じてスケールする道筋が最も現実的でしょう。投資家は、ポートフォリオを「効率化ツール」という手堅い投資と、「ワールドモデル」のような未来へのオプション投資でバランスさせることが求められます。

そして大手企業は、MTGの事例を教訓にAIポリシーを公開して信頼を確保しつつ、自前主義を捨てて外部の優れたスタートアップとの連携を加速させるべきです。

AIが拓く遊びの未来は、単一の画期的な発明によってもたらされるものではありません。現場の小さな効率化、コミュニティとの地道な対話、そしてデジタルとリアルを繋ぐささやかな体験の積み重ねの先に、全く新しい地平が広がっている。どうやら、そんな気がしてなりません。

さて、あなたのいる場所では、AIでどのワークフローを破壊し、どんな新しい遊びを創造できるでしょうか。その答えを探す旅は、もう始まっています。

調査手法について

こちらの記事はデスクリサーチAIツール/エージェントのDeskrex.AIを使って作られています。DeskRexは市場調査のテーマに応じた幅広い項目のオートリサーチや、レポート生成ができるAIデスクリサーチツールです。

調査したいテーマの入力に応じて、AIが深堀りすべきキーワードや、広げるべき調査項目をレコメンドしながら、自動でリサーチを進めることができます。

また、ワンボタンで最新の100個以上のソースと20個以上の詳細な情報を調べもらい、レポートを生成してEmailに通知してくれる機能もあります。

ご利用をされたい方はこちらからお問い合わせください。

また、生成AI活用におけるLLMアプリ開発や新規事業のリサーチとコンサルティングも受け付けていますので、お困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

市場調査やデスクリサーチの生成AIエージェントを作っています 仲間探し中 / Founder of AI Desk Research Agent @deskrex , https://deskrex.ai

コメント