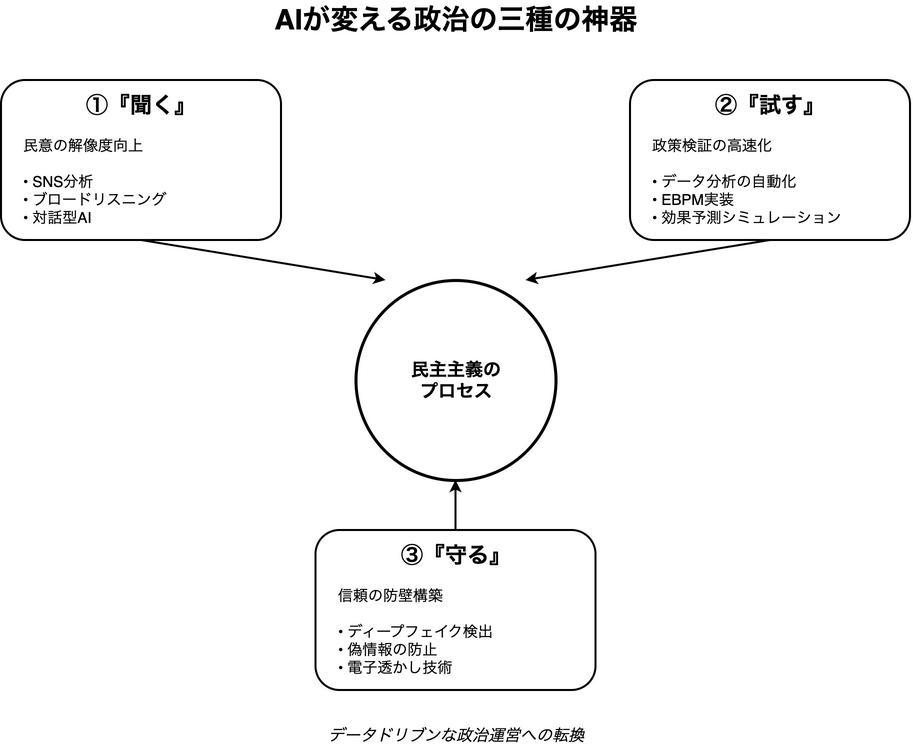

政治の新戦場:AIは「聞く・試す・守る」の三種の神器となるか

自民党が政権を維持できるかどうかが頻繁に話題にのぼる現代日本の政治において、人工知能(AI)の役割が静かに、しかし根本的に変わり始めているようです。

これまでAIというと、どこか飛び道具のような、選挙戦を彩る一時的な話題として扱われがちでした。しかし、どうやら本当の変化はもっと地味で、政治活動の基礎体力を根底から向上させる、いわば「三種の神器」としての機能にあるのではないでしょうか。

その三つとは、有権者の声をリアルタイムに『聞く』能力、政策の効果をデータに基づいて高速で『試す』能力、そして偽情報やディープフェイクから民主主義のプロセスそのものを『守る』能力です。これらは、従来の「勘と経験」に頼った政治判断を、「データドリブンな政治運営」へと転換させる可能性を秘めています。

民意を『聞く』解像度の革命

まず、『聞く』能力です。これまで政治家が民意を把握する手段は、世論調査や街頭演説、陳情などに限られていました。しかしAIは、SNSやニュースコメントといった膨大なテキストデータから、人々の感情や関心事を瞬時に可視化します。

政策を『試す』速度の飛躍

次に、『試す』能力です。政策一つ作るにも、これまでは専門家会議を重ね、膨大な時間をかけて影響を予測していました。

AIはこの仮説検証のサイクルを劇的に高速化します。海外の研究では、大規模言語モデル(LLM)のエージェントがデータ収集から分析、レポート生成までを24時間以内に行い、政策提言まで自動生成した事例も報告されています。国内でも、行政データから政策を打つ前に、その効果を仮想空間で何度も試せるようになった事例もあります。

民主主義を『守る』新たな防壁

そして三つ目が、『守る』能力です。生成AIの普及は、誰もが精巧な偽情報やディープフェイクを作成できる時代をもたらし、民主主義の土台である「信頼」を揺るがしています。

本記事では、この「聞く」「試す」「守る」という三つの軸から、AIが政治権力の構造にどのような本質的な変化をもたらしているのか、国内外の最新事例を交えながら解き明かしていきます。

これは単なる技術解説ではありません。テクノロジーが、私たちの代表を選び、社会のルールを作るという、民主主義の根幹をどう変えようとしているのかを探る旅です。

民意を『聞く』技術:SNS分析からAIアバターまで、世論把握の最前線

前のセクションで、AIが政治の基礎体力を向上させる「三種の神器」として機能し始めているのではないか、という話をしました。

その最初の神器が、有権者の声をリアルタイムに『聞く』能力です。政治家は常に「国民の声を聞く」と言いますが、その「声」は本当に届いているのでしょうか。どうやらAIの登場は、この「聞く」という行為そのものの解像度を、根本から変えようとしているようです。

SNSという鉱脈から「埋もれた声」を掘り当てる

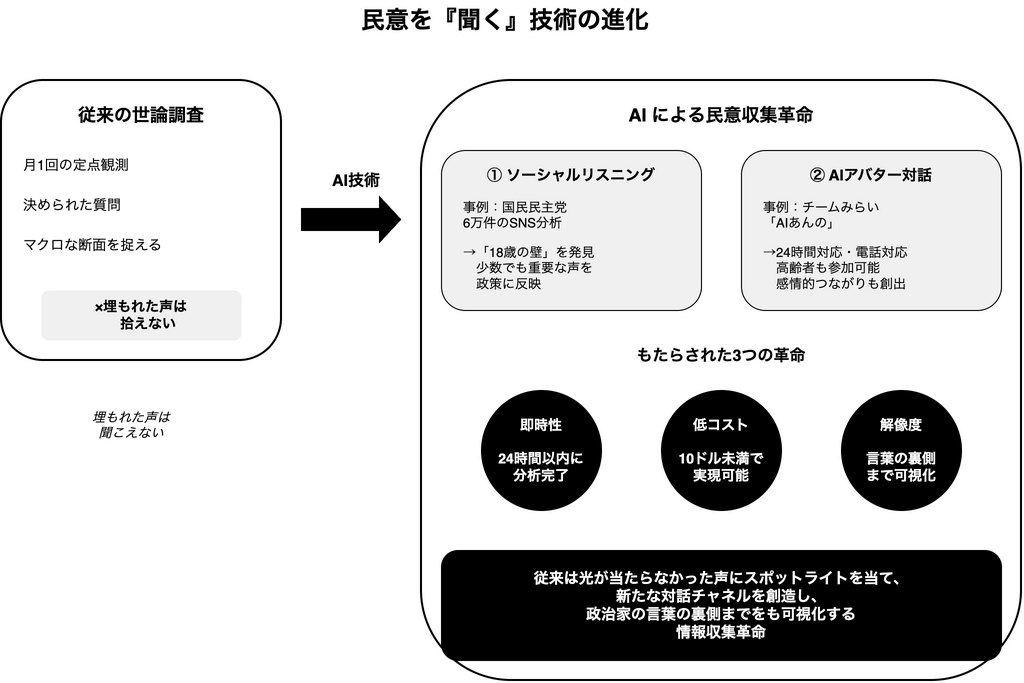

従来の世論調査は、いわば定点観測でした。月に一度、決められた質問で社会の断面を切り取る。それはそれで重要ですが、日々の暮らしの中で生まれる切実な悩みや、まだ言葉になっていない不満の兆候を捉えるのは困難でした。しかし、AIによるソーシャルリスニングは、この状況を一変させつつあります。

その象徴的な事例が、国民民主党が参院選の公約づくりに活用した「ブロードリスニング」です。彼らはAIを用いてSNSなどから約6万件以上もの意見を収集・分析しました。その結果浮かび上がってきたのが、障害のある子どもが18歳になると放課後デイサービスの対象から外れてしまう「18歳の壁」という問題でした。

これは、ごく一部の当事者にとっては長年の課題でしたが、マクロな世論調査では決して浮かび上がってこない、まさに「埋もれた声」だったのです。AIがこの声を発掘し、党の議員が直接当事者と対話するきっかけを作った結果、この問題への対策は実際に公約へと反映されました。

これは、AIが単に「多くの人が言っていること」を要約するだけでなく、「少数だが、非常に強い熱量で語られていること」を検知し、政策課題として提示できる可能性を示しています。膨大なノイズの中から、意味のあるシグナルを拾い上げる。AIは、SNSという巨大な鉱脈から新たな政策の種を掘り当てる、強力なツールになり始めているのかもしれません。

AIアバターとAIの場が拓く、新たな対話の地平

「聞く」技術は、SNSのようなオープンな場からの情報収集だけにとどまりません。より能動的に、有権者との対話の窓口を広げる試みも始まっています。

2024年の選挙で注目を集めたAIエンジニア、安野貴博氏が率いるチームみらい(旧チーム安野)が開発した「AIあんの」はその最たる例です。これは候補者のAIアバターが、YouTubeライブやチャットで有権者からの質問に24時間対応するというものでした。

驚くべきは、彼らがデジタルだけでなく、「電話」というユーザーインターフェースを用意したことです。これにより、スマートフォンやPCの操作に不慣れな高齢者層も、使い慣れた電話を通じてAIと対話し、自身の意見を伝えることができました。

利用者からは、「AIに言われているのに自分の感情が動いた」「毎晩AIあんのと喋っていたら徐々に安野がわかってきた」といった声がSNSに投稿されました。これは、AIが単なる情報提供チャットボットを超え、候補者への理解を深め、感情的なつながりさえ生み出す媒体になり得ることを示唆しています。

これまで政策や理念を伝える場がなかった人々にとって、AIアバターは新たな政治参加の入り口となったのです。

さらに、この「AIあんの」の経験を通じて、安野氏とチームみらいは、政治と市民の間にある“情報の壁”をAIで低くするという構想をさらに推し進めました。その成果のひとつが、現在運営されている「みらい議会(gikai.team-mir.ai)」です。

みらい議会は、国会で審議されている法案をAIがわかりやすく要約・解説し、市民が自分の意見を届けられる仕組みを備えています。従来の政治サイトが「発信」にとどまっていたのに対し、ここでは市民が政治に“応答できる”場が設けられている点が特徴です。SNSやメディアの断片的な議論とは異なり、法案そのものに基づいた対話を促すことで、「声の大きい人」だけでなく、より多様な市民の視点を政策形成に反映しようとしています。

AIあんのが「個人と候補者をつなぐ窓口」だったとすれば、みらい議会は「社会全体と政治をつなぐ基盤」へと進化した試みです。テクノロジーを使って、政治をもっと“開く”こと。その延長線上に、AI民主主義の萌芽が見え始めています。

情報収集革命の正体:即時性、低コスト、そして解像度

では、なぜAIはこのようなことを可能にするのでしょうか。その背景には、ソーシャルリスニング、感情分析、トピック抽出といった技術の劇的な進化があります。そして、その進化がもたらしたのは「即時性」「低コスト」「解像度」という三つの革命です。

ある海外の研究では、大規模言語モデル(LLM)を組み合わせたエージェントが、データ収集から感情分析、トピック抽出、そして政策提言を含むレポート生成までを24時間以内、総コスト10ドル未満で完了させた事例が報告されています。これは、これまで専門の調査会社に依頼し、数週間から数ヶ月かかっていたプロセスを、圧倒的なスピードとコストで実現できることを意味します。

さらに、AIは分析の「解像度」も向上させています。例えば、国内企業のコグニティは、AIを用いて各党のマニフェストと政見放送を定量分析しました。その結果、マニフェストで重点的に語られていたはずのテーマが、実際の政見放送ではほとんど触れられていない、といった「主張の乖離」が可視化されました。これは、「何が語られたか」だけでなく、「どう語られたか」「何が語られなかったか」までをもデータで示す、新しい次元の世論分析の始まりと言えるでしょう。

このように、民意を『聞く』技術は、もはや単なる意見収集の効率化ではありません。これまで光が当たらなかった声にスポットライトを当て、有権者との新たな対話チャネルを創造し、政治家が発する言葉の裏側までをも可視化する、まさに情報収集の革命です。

しかし、ただ声を聞くだけで政治は前に進むのでしょうか。集められた膨大な民意を元に、どうやって有効な政策を『試し』ていくのか。そして、偽情報やディープフェイクが飛び交う現代において、その議論の場自体をいかにして『守る』のか。次のセクションでは、AI活用のもう二つの側面である「攻め」と「守り」の技術について、さらに深く掘り下げていきたいと思います。

政策を『試し』、民主主義を『守る』:シミュレーションと偽情報対策の攻防

前のセクションでは、AIがいかにして民意を『聞く』技術に革命をもたらしているかを見てきました。しかし、ただ国民の声を聞くだけで政治が前に進むわけではありません。集まった膨大な民意を元に、どうやってより良い政策を『試す』のか。

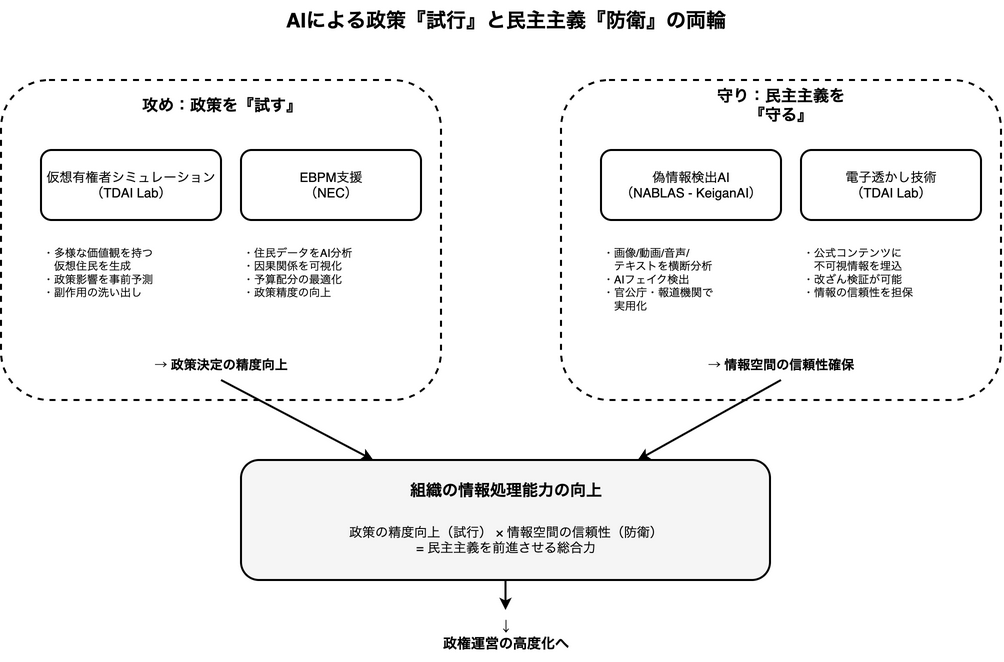

そして、偽情報やディープフェイクが飛び交う現代において、その議論の土台そのものをいかにして『守る』のか。どうやらAIの高度な活用は、この「攻め」と「守り」の両面で静かに、しかし確実に進んでいるようです。

政策を『試す』:AIによる未来の予行演習

政策決定は、常に不確実性との戦いです。ある政策が社会にどのような影響を与えるのかを事前に完璧に予測することは、誰にもできません。これまでは専門家の知見や過去のデータに頼ってきましたが、AIはそのプロセスに「予行演習」という新たな選択肢をもたらしつつあるように思います。

その興味深い試みの一つが、東京大学発のAIベンチャーであるTDAI Labが行ったとされる「仮想有権者」による選挙シミュレーションです。これは、AIによって多様な価値観や情報感度を持つ仮想の人々をコンピュータ上に作り出し、彼らが特定の政策や情報にどう反応するかをシミュレートするというものです。

例えば、ある政策を発表したら、どの層が支持し、どの層が反発するのか。SNSで特定の情報が拡散されたら、投票行動はどう変わるのか。まるで社会のミニチュアモデルを使って実験するようなこのアプローチは、政策の副作用や思わぬ落とし穴を事前に洗い出すための強力なツールになるのではないでしょうか。

一方で、より現実のデータに基づき、政策の「なぜ」を深く掘り下げる動きも加速しています。それがEBPM(根拠に基づく政策立案)の推進です。

NECは、自治体が持つ住民アンケートなどのデータをAIで分析し、政策と住民満足度の間の因果関係を可視化する政策立案支援サービスを提供しています。単に「AとBに関係がある」という相関関係だけでなく、「Aが原因でBという結果が起きている」という一歩踏み込んだ分析を行うことで、政策担当者は「どこに予算を投下すれば最も効果的なのか」をデータに基づいて判断しやすくなります。

どうやらAIは、政治家の直感や経験を補強し、政策決定の精度そのものを高めるパートナーになりつつあるようです。

民主主義を『守る』:偽情報との見えざる戦い

政策を『試す』という攻めの側面がどれだけ進化しても、議論の土台となる情報空間が汚染されていては元も子もありません。生成AIの普及は、誰もが簡単にリアルな偽画像や偽音声、いわゆるディープフェイクを作成できる時代をもたらしました。これは、民主主義そのものにとって深刻な脅威だと私は感じています。

この見えざる戦いに対して、日本国内でも具体的な「守り」の技術が生まれています。その一つが、AIスタートアップNABLASが開発した「KeiganAI」です。このサービスは、画像、動画、音声、テキストといった多様なメディアを横断的に分析し、それがAIによって生成されたフェイクコンテンツであるかどうかを検出します。

官公庁や報道機関でもすでに利用されているという事実は、その技術が実用段階にあることを示しています。これは、偽情報に対する「総合的な防衛システム」のようなものじゃないかなと思います。

さらに、偽情報対策は「受け手側」での検出だけでなく、「発信者側」での証明というアプローチも重要になってきます。ここで注目したいのが、TDAI Labが開発した「電子透かし」技術です。これは、公式に発信される画像などに、人間の目には見えないデジタル情報を埋め込む技術です。

もしその画像が悪意を持って改ざんされた場合でも、電子透かしを照合すれば、どこがどのように変更されたのかを後から検証できます。これは、情報に「公式のハンコ」を押しておくようなもので、情報の信頼性を担保するための重要な一手と言えるでしょう。

このように、AIは政策の精度を高める「攻め」の道具であると同時に、民主主義の根幹である情報空間の信頼性を担保する「守り」の盾にもなり始めています。より良い政策をシミュレーションで試し、その議論の場を偽情報から守る。この両輪が揃って初めて、AIは真に政治を前進させる力になるのではないでしょうか。

では、この「攻め」と「守り」の総合力、すなわち組織としての『情報処理能力』こそが、これからの政権運営の鍵を握るのではないでしょうか。最後のセクションでは、この情報処理能力を組織としてどう身につけ、政権維持という究極の目標に結びつけていくのか、その戦略を考えてみたいと思います。

AI時代の政権戦略:『情報処理能力』が勝敗を分ける未来

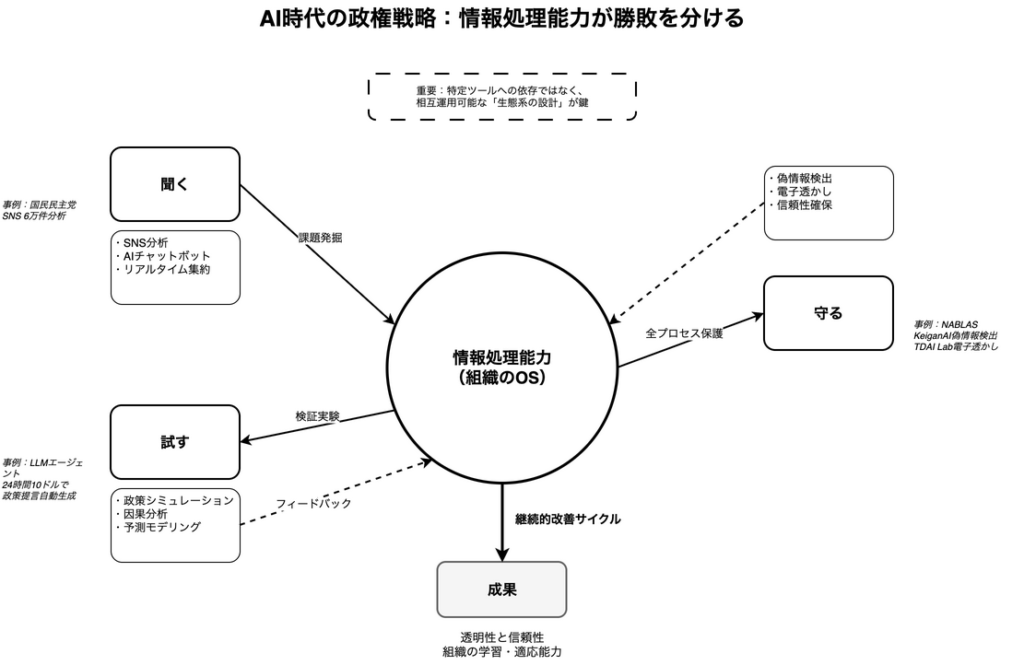

これまでのセクションで、AIが政治の世界で「民意を聞き」「政策を試し」「民主主義を守る」ための具体的な武器となりつつある現実を見てきました。

どうやら、これらは個別の戦術というよりも、政党や政権が持つべき「情報処理能力」という一つの基礎体力のようなものかもしれません。

結局のところ、これからの政権運営の行方は、この総合的な能力をいかに組織として身につけ、運用できるかにかかっているのではないか、という気がしてきました。

「聞く・試す・守る」の統合が組織のOSになる

政治の世界で今問われているのは、もはやカリスマ的なリーダーの弁舌の巧みさだけではないように思います。むしろ、その前段にある「情報のさばき方」こそが、勝敗を分けるのではないでしょうか。

「聞く」能力は、国民民主党がSNSの6万件を超える声から「18歳の壁」という具体的な政策課題を発掘したように、もはや単なる世論調査ではありません。チームみらいの「AIあんの」が電話というインターフェースを用意して高齢者層の声も拾い上げた事例は、これまでリーチできなかった層のインサイトをリアルタイムで得る可能性を示しています。

「試す」能力は、政策という壮大な社会実験を、実行前に何度も予行演習することを可能にします。国内でもNECなどが提供する因果分析ツールは、政策と結果の結びつきをデータで裏付け、説明責任を果たすための強力な武器となります。

そして「守る」能力は、これら全ての土台を支えます。検出技術や、「電子透かし」技術は、偽情報が議論の場を汚染するのを防ぐための防衛システムです。

重要なのは、これら三つの能力がバラバラに機能するのではなく、一つの連続したワークフローとして組織に組み込まれることだと思います。「聞く」で得た課題を「試す」で検証し、そのプロセス全体を「守る」で保護する。

このサイクルを高速で回せる組織こそが、変化の激しい現代で生き残るのではないでしょうか。自民党のような巨大政党にとって、党内にAIプロジェクトチームを設置したのは重要な第一歩ですが、本当の挑戦は、このサイクルを組織の隅々まで浸透させ、制度として定着させられるかにかかっています。

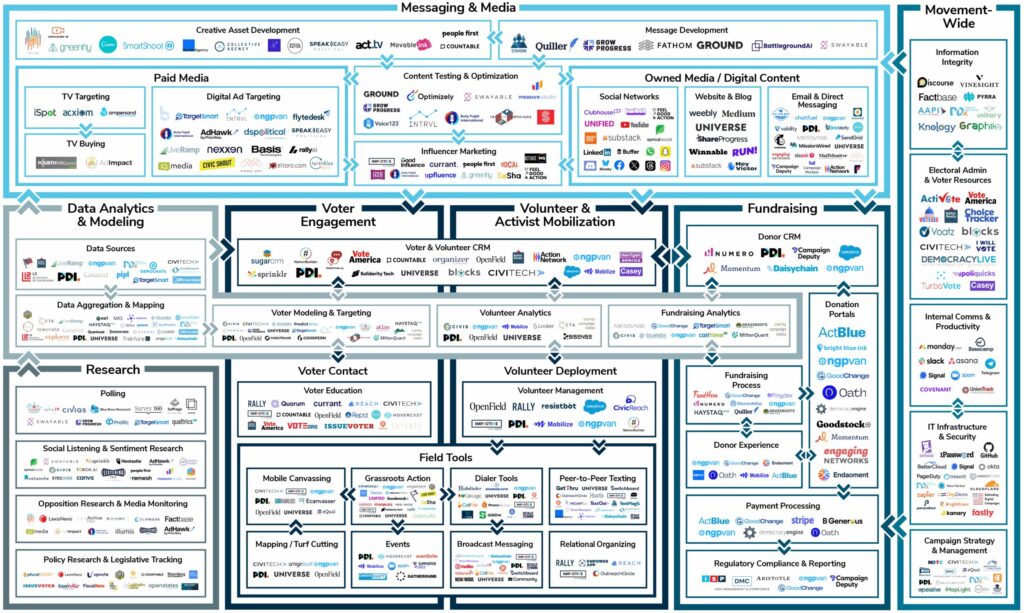

海外動向から学ぶべきは「ツールの導入」ではなく「生態系の設計」

ここで海外に目を向けると、興味深い示唆が得られます。米国の政治テック市場は、2年間で参入企業の半数以上が入れ替わるほど新陳代謝が激しい世界です。これは、特定の「魔法のツール」に依存することの危うさを物語っています。

だからこそ、Higher Ground Labsのような組織が指摘するのは、「相互運用性」の重要性です。つまり、どのツールを使うかよりも、異なるツール同士を柔軟に繋ぎ変え、データを自由に移動させられる設計思想の方が、長期的には組織の強さになるという考え方です。

政権を担う政党が目指すべきは、特定のAIベンダーに全てを委ねることではないように思います。むしろ、多様なツールやサービスを組み合わせ、自党の戦略に合わせて最適化できる、独自の「情報処理プラットフォーム」を設計する能力こそが、これからの競争優位の源泉になるのではないでしょうか。

信頼こそが最終的な勝敗を分ける

AIの活用が進めば進むほど、有権者から問われるのはその「透明性」と「信頼性」です。AIが導き出した分析やシミュレーション結果を、人々はなぜ信じることができるのか。この問いに答えられない組織は、いずれ支持を失うでしょう。

ここに、巨大政党ならではの逆説的な強みが生まれる可能性があります。新興勢力は「聞く」能力で機動力を発揮しやすい一方で、偽情報への「守る」能力は、組織力や資金力がものを言います。

自民党のような政党が、信頼性の高い偽情報対策への投資を主導し、その技術やノウハウを社会のインフラとして提供する側に回ることができたなら。それは、単なる防衛策を超えて、情報空間全体の信頼を担保する存在としての地位を築くことにつながるかもしれません。

結局のところ、AI時代の政権戦略とは、組織全体の「学習能力」と「適応能力」を高めることに他ならないのだと思います。それは、一人のカリスマに頼る政治ではなく、組織として賢明な判断を下し続けるシステムを構築する、地道で、しかし壮大な挑戦です。

そして日本の政治が、この新しい時代のOSをいかに誠実にインストールし、使いこなしていくのか。その先に、政権の行方だけでなく、私たちの民主主義の未来がかかっているのかもしれません。さて、あなたの組織では、この「聞く・試す・守る」のサイクルを、明日からどこから始めてみますか。

調査手法について

こちらの記事はデスクリサーチAIツール/エージェントのDeskrex.AIを使って作られています。DeskRexは市場調査のテーマに応じた幅広い項目のオートリサーチや、レポート生成ができるAIデスクリサーチツールです。

調査したいテーマの入力に応じて、AIが深堀りすべきキーワードや、広げるべき調査項目をレコメンドしながら、自動でリサーチを進めることができます。

また、ワンボタンで最新の100個以上のソースと20個以上の詳細な情報を調べもらい、レポートを生成してEmailに通知してくれる機能もあります。

ご利用をされたい方はこちらからお問い合わせください。

また、生成AI活用におけるLLMアプリ開発や新規事業のリサーチとコンサルティングも受け付けていますので、お困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

市場調査やデスクリサーチの生成AIエージェントを作っています 仲間探し中 / Founder of AI Desk Research Agent @deskrex , https://deskrex.ai

コメント