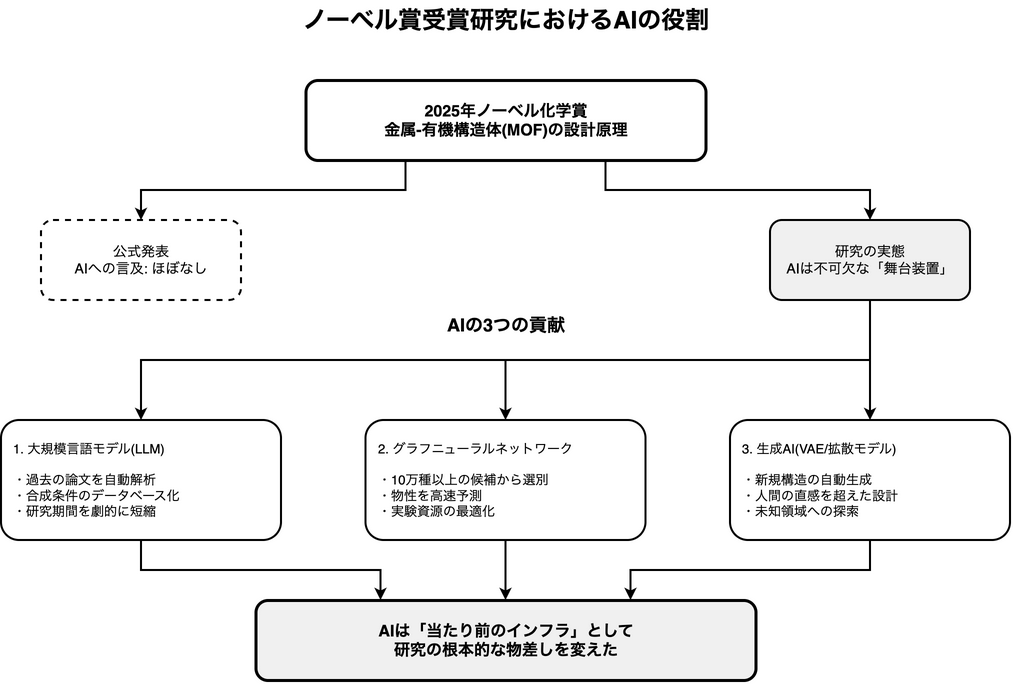

ノーベル賞の「風景」にいたAI:なぜ公式発表は沈黙したのか?

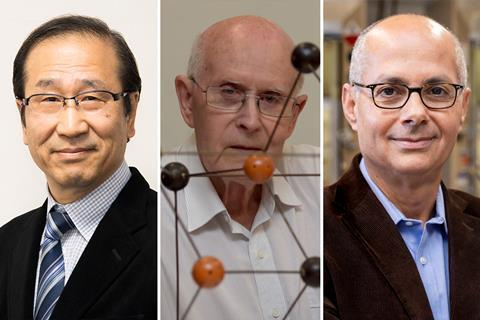

2025年のノーベル化学賞は、私たちの暮らしを一変させる可能性を秘めた「分子スポンジ」、すなわち金属有機構造体(MOF)の設計原理を確立した研究者たち(北川進氏、リチャード・ロブソン氏、オマール・ヤギ氏)に贈られました。公式プレスリリースが語るのは、ガスを貯蔵し、水を精製し、薬を運ぶ、まさに夢のような材料の誕生秘話です。

しかし、その輝かしい発表の影に、奇妙なほど静かな「空白」があることに気づいた人は少なかったかもしれません。そこには、現代の科学技術を象徴するはずの「AI」という言葉がほとんど見当たらなかったのです。

では、AIはこの歴史的な発見において、本当に無関係だったのでしょうか。

舞台裏でフル稼働していた「助手」たち

どうやら、公式発表の沈黙とは裏腹に、研究の最前線ではAIが不可欠な「舞台装置」としてフル稼働していたようです。それは、主役としてスポットライトを浴びることはなくとも、物語を受賞に値するクライマックスへと導いた、極めて重要な存在だったように思えます。

例えば、カリフォルニア大学バークレー校の研究室を覗いてみると、驚くべき光景が広がっています。そこでは、ChatGPTのような大規模言語モデル(LLM)が、過去の膨大な化学論文を読み解き、合成条件や測定値を自動で抽出してデータベース化していました。

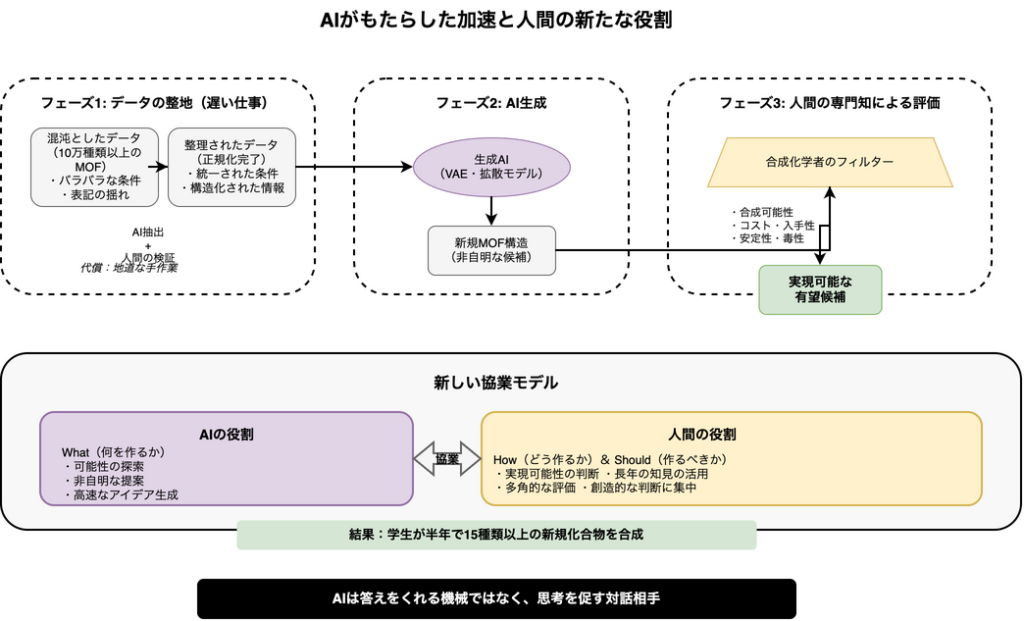

また、ノーベル化学賞を受賞したヤギー(Yaghi)チームでは、従来であれば、一人の研究者が数年を費やすようなこの作業が劇的に短縮された結果、ある若手研究者はわずか半年で15種類以上の新規化合物を合成するという成果を上げています。これはもはや、単なる効率化ではありません。研究の進め方そのものが根本から覆された瞬間だったと言えるのではないでしょうか。

無限の可能性から最適解を探し出す

MOFが持つ最大の魅力は、金属イオンと有機分子の組み合わせによって理論上、ほぼ無限の構造をつくりだせる点にあります。しかし、それは同時に「候補が多すぎて有望なものを見つけ出せない」という探索の壁を生み出しました。科学文献に報告されているだけでも10万種類以上という、まさに人知を超えた数の選択肢です。

この途方もない探索空間に挑んだのが、グラフニューラルネットワーク(GNN)でした。ALIGNNのようなモデルは、分子の原子構造を直接学習し、CO2の吸着量や比表面積といった重要な物性を瞬時に予測します。これにより、研究者たちは何万もの候補の中から有望なものを瞬時にふるいにかけ、実験資源を最も可能性の高いものだけに集中させることが可能になったのです。

さらに、変分オートエンコーダ(VAE)や拡散モデルといった生成AIは、人間の直感や過去のデータからは生まれないような、全く新しい構造案を次々と生み出しています。AIは過去の知識を整理するだけでなく、未知の領域へと踏み出すための創造的なパートナーにもなっていたのです。

なぜAIは「風景」の一部であり続けたのか

これほどまでに研究開発に深く関与していながら、なぜAIは公式発表で語られなかったのでしょうか。おそらく、それはAIがもはや特別な「魔法」ではなく、現代科学における当たり前の「インフラ」になったことの証左なのかもしれません。

受賞理由がMOFの「設計原理」そのものであったように、ノーベル賞は発見の根源的なアイデアを讃えるものです。AIは、そのアイデアを検証し、磨き上げ、社会が認める「成果」という形に昇華させるための、強力で、しかし今や当たり前の道具だった、ということではないでしょうか。

AIは、ノーベル賞という華やかな舞台の主役ではありませんでした。しかし、その舞台を整え、物語を加速させ、MOFという技術を「受賞に値する状態」へと導いた重要な存在だったことは間違いない気がします。

では、その舞台装置は、単に研究の「速度」を上げただけだったのでしょうか。私は、そうではないと考えています。AIが変えたのは、もっと根源的な、材料探索というゲームの「物差し」そのものだったのではないでしょうか。次のセクションでは、その点についてさらに深く掘り下げていきたいと思います。

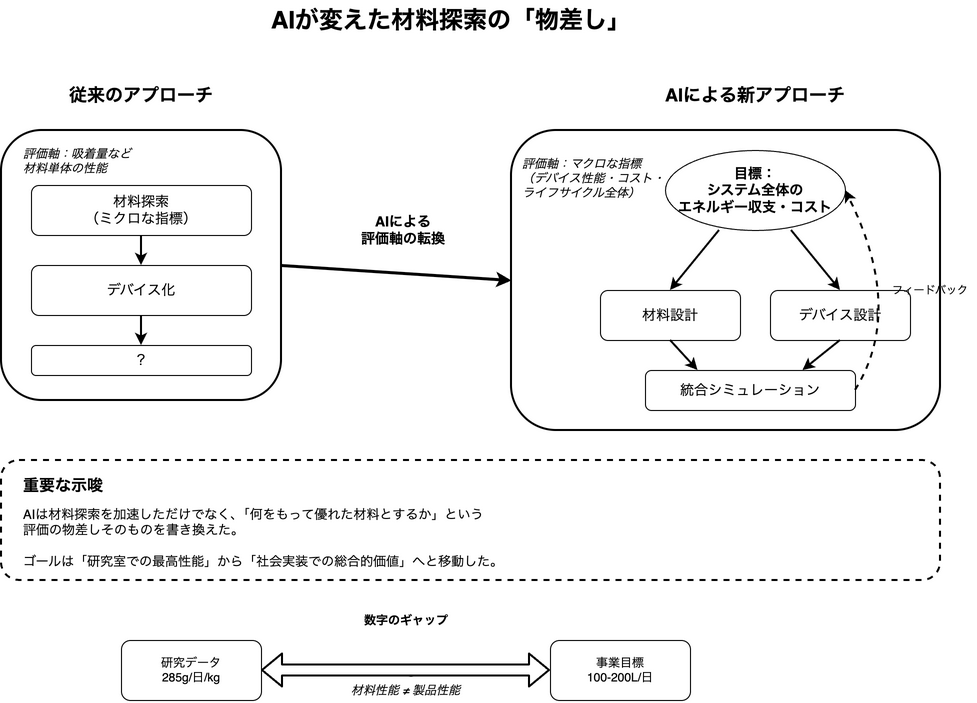

速度から『物差し』へ:AIが材料探索のゲームルールをどう変えたか

前のセクションで、私はAIがMOF研究において単なる加速装置ではなく、物語をクライマックスに導いた重要な舞台装置だったのではないかと述べました。しかし、AIがもたらした変化は、どうやらそれだけではなかったようです。

AIは研究開発のスピードを上げただけでなく、もっと根本的な部分、つまり「何をもって優れた材料とするか」という評価の『物差し』そのものを書き換えてしまったのではないか、という気がしてきました。

研究と事業の間に横たわる「数字のギャップ」

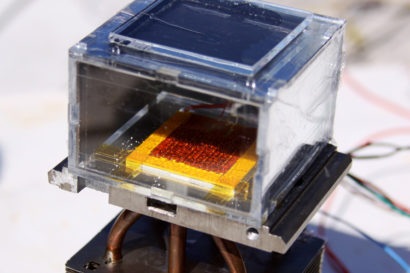

この変化を最も象徴しているのが、MOFの応用先として期待される「大気からの水収集」の分野です。この技術に関する報道を注意深く見ると、興味深い数字のギャップに気づきます。

一方では、研究の最前線から極めて堅実なデータが報告されています。例えば、カリフォルニア大学バークレー校が開発した試作機は、デスバレーのような極度に乾燥した環境下で、1kgのMOFから1日あたり最大285グラムの水を収集することに成功しています。これは、実験室レベルでの確かな成果を示す重要な数値です。

しかしもう一方では、事業化を目指す企業からは、より大きなスケールの見込みが語られます。ある報道では、開発中のデスクトップサイズの装置が、将来的に1日あたり100リットルから200リットルの水を生成する可能性がある、とされています。

この数百倍にもおよぶ数字のギャップは、単なる誇張や誤解ではありません。むしろ、これこそが研究開発と社会実装の間に横たわる本質的な課題を浮き彫りにしているように私には思えます。

つまり、最高の性能を持つ「材料」を見つけることと、社会で実際に機能する「製品」を作ることは、まったく別のゲームだということです。製品化には、材料性能だけでなく、装置の熱設計、エネルギー効率、耐久性、そして製造コストといった無数の変数が絡み合ってきます。

評価軸を塗り替えたAIの役割

ここでAIが果たした役割は、このバラバラだった変数を統合し、初期段階から評価することを可能にした点にあるのではないでしょうか。

従来の研究開発が「まず優れた材料を探し、その後でどうやってデバイスに組み込むか考える」という直線的なプロセスだったとすれば、AIはそれを「目標とするデバイス性能から逆算して、最適な材料とシステムを同時に設計する」という循環的なプロセスへと変えたのです。

この思想を体現しているのが、バークレー校に設立されたBIDMaP(Bakar Institute of Digital Materials for the Planet)です。彼らが掲げるのは、「分子→材料→デバイス→スケール」という一連の流れをデジタルでつなぎ、全体最適化を目指すという野心的な構想です。

これは、評価の物差しが「材料単体の吸着量」といったミクロな指標から、「システム全体のエネルギー収支やライフサイクルコスト」といったマクロな指標へとシフトしたことを意味します。

GNNが材料の物性を予測し、生成AIが新たな構造を提案し、シミュレーションがデバイスとしての挙動を予測する。このワークフローは、研究者が実験室でフラスコを振る前に、その材料が最終製品としてどれほどの価値を生み出すかを、ある程度見通すことを可能にします。

この新しい物差しがあったからこそ、ドイツの化学大手BASFのような企業が、CO2回収という巨大市場を見据えてMOFの量産に踏み切るという大きな経営判断を下すことができたのかもしれません。彼らが求めていたのは、論文の上で最高の数字を出す材料ではなく、現実のプラントで安定して稼働し、事業として採算がとれる材料だったはずです。AIは、その確度を判断するための、これまでにない解像度の高い地図を提供したのです。

AIは、材料探索というレースのゴールテープの位置を、研究室の机の上から、私たちが暮らす社会のど真ん中へと移動させました。しかし、このパワフルな新しい物差しを手に入れるためには、研究者たちはAIからある種の「代償」を支払うことを要求されます。それは、爆発的な加速の裏に隠された、地道で骨の折れる「遅い仕事」でした。次のセクションでは、その光と影について探っていきたいと思います。

加速の代償? AIが要求した『遅い仕事』と人間の新たな役割

前のセクションで、私はAIが材料探索のゴールテープの位置そのものを変えてしまったのではないか、という考えを述べました。

しかし、このパワフルな加速装置を動かすためには、どうやら最初に地道な準備、つまり一種の「代償」を支払う必要があったようです。

直感に反するかもしれませんが、AIは研究開発を爆発的に速くした一方で、私たち人間に極めてアナログで時間のかかる『遅い仕事』を要求してきたのです。

AIの食欲を満たす「データの整地」

AI、特に機械学習モデルは、いわば大食漢です。その性能は、学習するデータの「量」と「質」に大きく依存します。MOF研究の世界には、既に10万種類以上とも言われる膨大な数の構造が報告されていました。しかし、これらのデータは宝の山であると同時に、混沌とした情報の海でもありました。

というのも、論文やデータベースに記録された物性値は、測定された温度、圧力、溶媒などの実験条件によって大きく変動します。これらの条件、つまり「メタデータ」がバラバラのままでは、AIは正しいパターンを学習できません。

異なるルールで行われた複数のスポーツの試合映像をまとめて見せられても、AIが良い選手を見分けられないのと同じです。ここに、AI導入の最初の壁がありました。

この壁を突破するために研究者たちが行ったのが、まさに「遅い仕事」でした。カリフォルニア大学バークレー校の事例は象徴的です。彼らはChatGPTのような大規模言語モデルを使い、過去の文献から合成条件や実験結果を自動で抽出するパイプラインを構築しました。これにより、従来は何年もかかっていたデータ収集作業が劇的に短縮されたと報告されています。

しかし、話はここで終わりません。AIが抽出した情報は完璧ではなく、結局は人間の専門家がその内容を一つひとつ検証し、表記の揺れを直し、条件を揃える「データの正規化」という作業が必要不可欠でした。AIが高速で刈り取ってきた大量の作物を、人間が手作業で選別し、泥を洗い落とし、規格を揃えて箱詰めするようなものです。この地道な「整地作業」こそ、AIがもたらす加速を享受するために、まず支払わなければならなかった代償だったのではないでしょうか。

生成AIが突きつけた根源的な問い

データの整地が完了し、AIが本格的に稼働し始めると、次の段階へと進みます。特に、変分オートエンコーダ(VAE)や拡散モデルといった生成AIは、これまでの知見の延長線上にはない、まったく新しいMOFの構造を次々と提案し始めました。人間の直感や経験則を超えた、まさに「非自明な」候補たちです。

ところが、このAIの驚異的な創造性は、研究者に新たな、そして極めて根源的な問いを突きつけます。それは、「この魅力的な構造は、本当に実験室で合成できるのか?」という問いです。

AIが提案するのは、あくまで計算上の原子の配列です。それが現実の物理法則の下で安定して存在するのか、どのような化学反応を使えば作り出せるのか、原料となる物質は手に入るのか、といった現実世界の制約は、AIだけでは判断できません。この「合成可能性の壁」が、AIと人間の新たな協業モデルを生み出すきっかけとなったように思います。

AIが「What(何を作るか)」の可能性を無限に広げ、人間は「How(どう作るか)」そして「Should(そもそも作るべきか)」という問いに答える。この新しい役割分担こそ、AI時代の研究開発の姿なのかもしれません。AIは答えをくれる便利な機械ではなく、私たちに思考を促す、手ごわい対話相手になったのです。

再び主役になった「合成化学者の知見」

この新たな協業モデルにおいて、再び脚光を浴びることになったのが、長年培われてきた人間の合成化学者としての知見でした。生成AIが吐き出す膨大な候補の中から有望なものを選び出すために、合成の難易度、原料のコストや入手性、そして完成した材料の毒性や安定性といった、多角的な視点からの評価が不可欠となったのです。

AIの提案を鵜呑みにするのではなく、それを吟味し、実現可能な経路を探り、時にはAIの提案に潜む欠陥を見抜く。こうした人間の専門知が「フィルター」として機能することで、初めてAIの創造性は現実世界に根を下ろすことができます。

この新しい関係性は、研究者の働き方すら変えつつあるようです。ノーベル化学賞を受賞したヤギー(Yaghi)グループでは、LLMなどを活用したワークフローを導入することで、研究室に加わったばかりの学生が、わずか半年で15種類以上もの新規化合物を合成するという成果を上げています。これは、AIが膨大な知識の探索や初期アイデアの生成といった作業を肩代わりし、人間がより創造的で専門性の高い「判断」や「実験」に集中できるようになった結果だと考えられないでしょうか。

AIは、私たちから仕事を奪うのではなく、むしろ私たちを面倒な単純作業から解放し、人間ならではの深い知見や経験が最も価値を発揮する領域へと押し出してくれたのかもしれません。

AIがもたらした加速は、決して無料ではありませんでした。それは「遅い仕事」という代償を要求し、人間の役割を問い直しました。しかし、その結果として生まれたのは、人とAIが互いの強みを活かし合う、より高度な協業の形でした。

この教訓は、MOFの世界にとどまらず、これからAIと共に新しい価値を創造しようとする、あらゆる分野にとっての道標となるはずです。では、この学びを私たちの現場で再現するには、具体的に何から始めればよいのでしょうか。次のセクションで、その現実的な一歩を探っていきたいと思います。

あなたの現場でMOF革命を再現する:月曜日から始めるAI導入の現実解

これまでのセクションで、私たちは2025年のノーベル化学賞の裏側で起きていた、AIによる静かな革命の姿を追いかけてきました。AIが研究開発のゴールそのものを変え、その代償として私たちに地道な「遅い仕事」を要求したこと、そして結果的に人間とAIの新たな協業モデルが生まれたことを見てきました。

このMOF研究の成功物語は、遠い化学の世界の出来事ではありません。どうやら、私たちの現場で再現可能な、普遍的な教訓に満ちている気がしてきました。AIは魔法の杖ではなく、むしろ面倒な「整地」から始まる、強力な道具です。

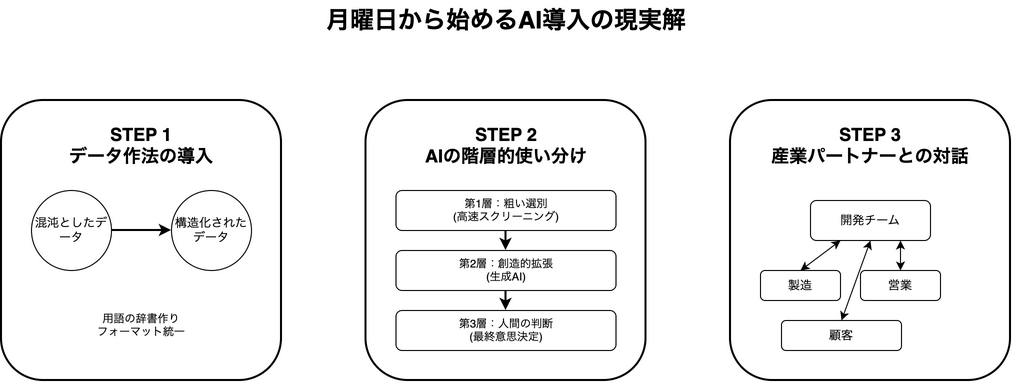

では、その道具を使いこなし、あなたの現場で小さな革命を起こすために、具体的に何から始めればよいのでしょうか。月曜日の朝から着手できる、3つの現実的なステップを提案したいと思います。

まずは「データ作法」を導入する

MOF研究の加速は、AIモデルの華々しい成果の前に、極めて地道な「データの標準化」という土台作りから始まっていました。これは、どんな分野にも応用できる最初にして最も重要な一歩ではないでしょうか。

AIに学習させるデータは、いわば料理の食材です。調理法がどんなに優れていても、食材の品質がバラバラでは美味しい料理は作れません。あなたのチームでは、実験の条件、製品の仕様、顧客からのフィードバックといったデータが、人によって異なる言葉やフォーマットで記録されていないでしょうか。まずは、この混沌に秩序をもたらす「データ作法」の導入から始めるのです。

例えば、カリフォルニア大学バークレー校の研究者たちは、ChatGPTのような大規模言語モデルを使い、過去の膨大な論文から合成条件を自動で抽出しました。これを真似て、社内に眠る過去の報告書や議事録から、AIを使って情報を構造化してみるのも一つの手です。

ただし、ここで重要なのは、AIの出力を鵜呑みにしないことです。バークレーの事例でも、AIが抽出したデータは必ず人間の専門家が検証するプロセスが組み込まれていました。AIに情報の「刈り取り」を任せ、人間は「選別と検証」に集中する。この役割分担こそが、現実的な第一歩だと思います。月曜日の朝、まずはチームで使う用語の辞書作りから始めてみてはいかがでしょうか。

AIを階層的に使い分ける

次に重要なのは、AIを単一の万能ツールとして捉えないことです。MOF研究の成功は、役割の異なるAIを巧みに組み合わせる「階層的アプローチ」によって支えられていました。これは、限られたリソースを有効活用するための賢明な戦略と言えるでしょう。

第一の階層は、「粗い選別」です。MOF研究では、グラフニューラルネットワーク(GNN)のような手法が、何万とある候補の中から有望なものを瞬時にふるいにかける役割を担いました。あなたの業務でも、膨大な選択肢の中から当たりをつけるために、まずは高速で動くシンプルなAIモデルで全体をスクリーニングし、詳細な分析を行う対象を絞り込むのです。

第二の階層は、「創造的な拡張」です。変分オートエンコーダ(VAE)のような生成AIは、既存の知識の枠を超えた、まったく新しいアイデアを生み出すために使われました。既存の製品ラインナップの改良案だけでなく、市場にまだない新しいコンセプトのヒントを得るために、生成AIを壁打ち相手にしてみるのです。

そして最後の階層が、最も重要な「人間の知見によるフィルタリング」です。AIが提案したアイデアに対して、「それは本当に製造できるのか」「コストに見合うのか」「顧客に受け入れられるのか」といった現実世界の制約をぶつけ、最終的な意思決定を行うのは人間の役割です。この階層的な使い分けによって、AIの能力を最大限に引き出しつつ、暴走を防ぐことができるのではないでしょうか。

産業パートナーと早く話す

私たちは、完璧なものができてから世に出そうと考えがちです。しかし、MOF研究の事例が教えてくれるのは、アイデアの初期段階から製造、営業、そして最終的にそれを使う顧客といった「現場」と対話することの重要性です。UCバークレーに新設されたBIDMaPという研究所が、「分子から材料、デバイス、そしてスケールアップまで」を一気通貫で考える設計思想を持っているのは、この教訓の表れだと思います。

あなたのチームが開発しているものが、最終的にどのような形で世の中に届けられるのか。その過程に関わる人たちと、できるだけ早い段階で話をしてみてください。「そんな純度のものは量産できない」「そのコストでは誰も買わない」といった厳しい現実が、開発の初期段階で見つかれば、それは失敗ではなく、貴重な軌道修正のチャンスになります。

MOFという一つの材料分野で起きたことは、AIと共に新しい価値を創造しようとする全ての組織にとっての、実践的な手引書です。ノーベル賞という華々しい成果の根底にあったのは、データの整地から始まる地道なワークフローの構築と、人間とAI、そして研究と産業が連携する新しい協業の姿でした。

AIは、私たちに答えをくれる魔法の箱ではありません。むしろ、私たちの仕事のやり方そのものを問い直し、より本質的な価値創造へと導いてくれる、手ごわいパートナーなのだと思います。さて、あなたの現場の「整地」は、どこから始められるでしょうか。その一歩が、未来を変える革命の始まりになるのかもしれません。

調査手法について

こちらの記事はデスクリサーチAIツール/エージェントのDeskrex.AIを使って作られています。DeskRexは市場調査のテーマに応じた幅広い項目のオートリサーチや、レポート生成ができるAIデスクリサーチツールです。

調査したいテーマの入力に応じて、AIが深堀りすべきキーワードや、広げるべき調査項目をレコメンドしながら、自動でリサーチを進めることができます。

また、ワンボタンで最新の100個以上のソースと20個以上の詳細な情報を調べもらい、レポートを生成してEmailに通知してくれる機能もあります。

ご利用をされたい方はこちらからお問い合わせください。

また、生成AI活用におけるLLMアプリ開発や新規事業のリサーチとコンサルティングも受け付けていますので、お困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

市場調査やデスクリサーチの生成AIエージェントを作っています 仲間探し中 / Founder of AI Desk Research Agent @deskrex , https://deskrex.ai

コメント