金は「創る側」に流れる:ディープフェイク投資、生成技術への圧倒的偏在の現実

ディープフェイクという技術を巡る投資の世界で、今、非常に興味深い現象が起きている気がしてきました。一方では、AIが人間そっくりのアバターやビデオを創り出す「生成」技術に巨額の資金が注ぎ込まれています。しかしもう一方では、その真偽を見破る「検出」技術への投資は、どこか控えめに見えます。どうやら、お金の流れには明確な偏りがあるようなのです。

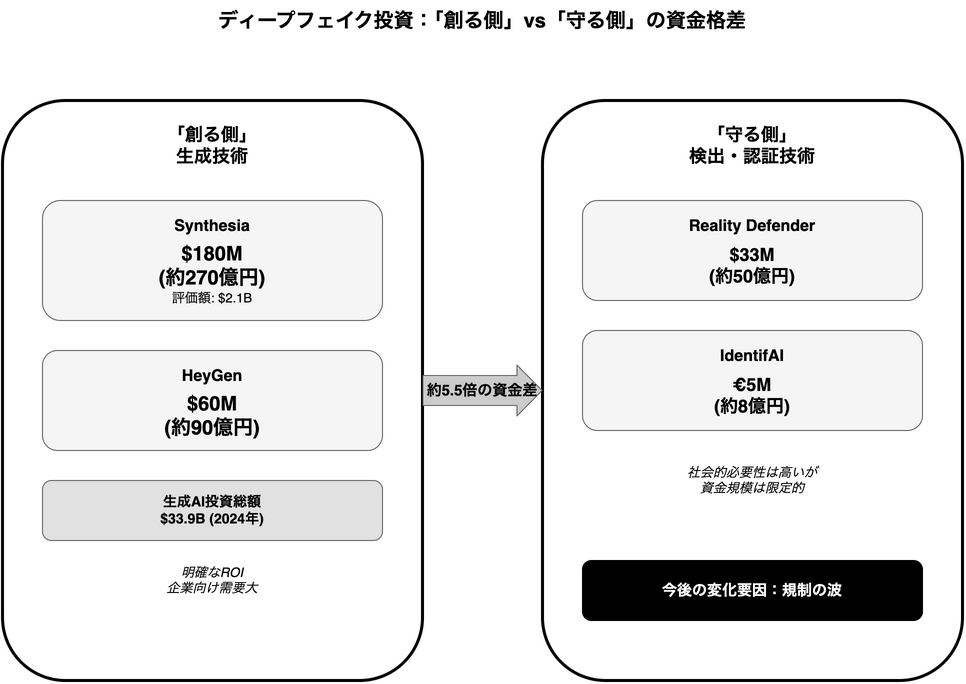

「創る側」に集中する巨額マネー

まず、目を引くのは企業向けのAIビデオやアバターを開発するスタートアップへの熱狂的な資金流入です。代表的なのが、AIビデオ生成のプラットフォームを提供するSynthesiaでしょう。彼らはシリーズDの資金調達ラウンドで、なんと1.8億ドル(約270億円)を調達し、その評価額は21億ドル(約3150億円)を超えたと報じられています。

同様に、企業向けのビデオ生成で急成長を遂げるHeyGenも、シリーズAで6,000万ドル(約90億円)を確保しました。彼らのサービスが企業の年間経常収益(ARR)を急増させているという事実は、投資家にとってこれ以上ない魅力的なストーリーに違いありません。

なぜ、これほどのお金がコンテンツを「創る側」にばかり流れているのでしょうか。その理由は、彼らが提供する価値が非常に分かりやすいからだと思います。企業の研修ビデオを瞬時に多言語化したり、マーケティング用の動画コンテンツを低コストで大量生産したりと、投資対効果(ROI)が極めて明確なのです。これは、投資家が最も好む「計算できる成長」の典型例と言えるのではないでしょうか。

一方で「守る側」への投資は

これに対して、ディープフェイクの脅威から社会を守る「検出・認証」分野への投資も、決して止まっているわけではありません。例えば、ディープフェイク検出に特化したReality Defenderは、シリーズAで3,300万ドル(約50億円)を調達しました。また、欧州のIdentifAIも、シリーズAで500万ユーロ(約8億円)の資金を確保し、市場での存在感を高めています。

これらの動きは活発であり、重要な役割を担っていることは間違いありません。しかし、Synthesiaが一度に調達した1.8億ドルという金額と比べると、その規模には大きな隔たりがあるように感じられます。どうやら、投資の世界では「創る」ことへの期待が、「守る」ことへの必要性を金額の上ではるかに上回っているようです。

この背景には、生成AI全体への民間投資が2024年に339億ドルに達したという、市場全体を覆う巨大な追い風があります。この大きな波が、より直接的に成長ストーリーを描きやすい「生成」分野へと流れ込んでいるのは、ある意味で自然なことなのかもしれません。

しかし、この資金の流れの偏りは、ディープフェイクという技術が持つ光と影を映し出す鏡のようです。このアンバランスな構図は、本当にこのまま続いていくのでしょうか。実は、世界中で急速に進む「規制」という新たな波が、この力学を根本から変えようとしている気がしてきました。次のセクションでは、その変化の兆しを詳しく見ていきたいと思います。

規制が金を生む:ディープフェイク「検出」はコストから「信頼インフラ」ビジネスへ

前のセクションで見たように、ディープフェイクを巡る投資マネーは、今のところコンテンツを「創る側」に大きく偏っているように見えます。

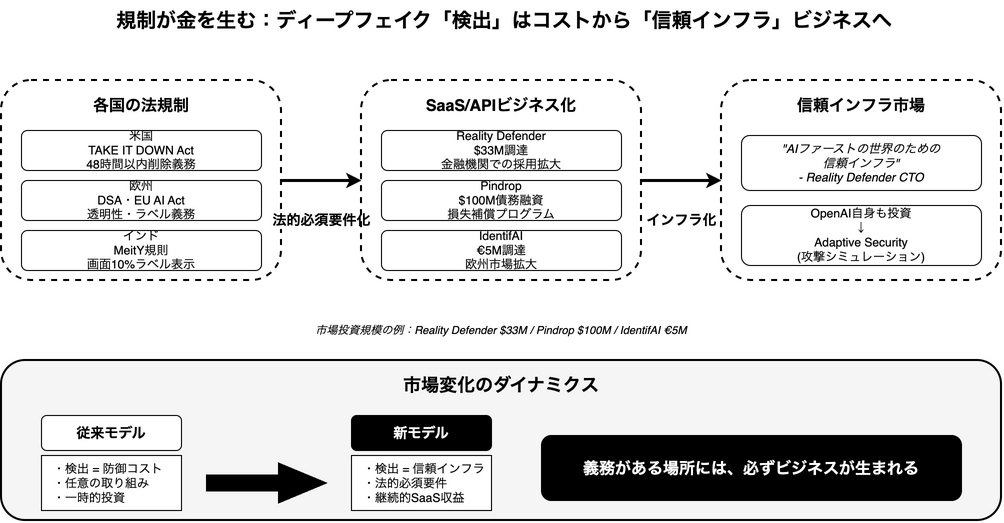

しかし、その足元で、市場のルールそのものを書き換えるような地殻変動が起きている気がしてきました。世界各国で急速に進む法規制の波です。どうやらこの動きが、これまで単なる「防御コスト」と見なされがちだったディープフェイクの「検出」を、安定した収益を生む新たなビジネスへと変貌させ始めているようなのです。

世界中で加速する「ルール作り」の波

これまで無法地帯に近かったディープフェイクの世界に、各国政府が次々とルールを設け始めています。これは単なる倫理的な呼びかけではなく、事業者に具体的な義務を課す、非常にパワフルな動きです。

例えば米国では、2025年5月に「TAKE IT DOWN Act」という連邦法が成立しました。この法律の核心は、プラットフォーム事業者に対して、不正なディープフェイクコンテンツに関する有効な通知を受け取ってから48時間以内に削除するなどの「通知・削除」手続きを義務付けた点にあります。

これはつまり、プラットフォームが「ディープフェイクを効率的に検出し、対応する仕組み」をビジネスとして導入せざるを得なくなったことを意味します。

欧州でも同様の動きが加速しています。EUの「デジタルサービス法(DSA)」や「EU AI Act」は、AIが生成したコンテンツに対して、それが人工物であることを明示する「透明性」を強く求めています。さらにインドでは、電子情報技術省(MeitY)が、動画であれば画面の10%を覆うラベルを表示し、音声であれば冒頭で識別子を再生するなど、非常に具体的なラベル付けと追跡の義務化を提案しています。

これらの規制は、もはやディープフェイク対策を企業の「自主的な取り組み」から「法的な必須要件」へと変えました。そして、義務がある場所には、必ずビジネスが生まれます。

「防御」が安定収益を生むSaaSビジネスへ

規制によって「ディープフェイクの検出」がコンプライアンス上の必須項目となったことで、企業は継続的にその能力を維持・更新する必要に迫られています。

これは、一度導入すれば終わりではなく、常に最新の脅威に対応し続けなければならない、終わりのない競争です。この「継続性」こそが、安定した収益が見込めるSaaS(Software as a Service)やAPIビジネスと非常に相性が良いのです。

この商機を捉え、投資家たちも動き出しています。ディープフェイク検出に特化したスタートアップ、Reality Defenderは、シリーズAで3,300万ドル(約50億円)を調達しました。特に金融機関など、規制が厳しく詐欺被害に敏感な業界での採用が進んでいる点は示唆に富んでいます。

音声詐欺対策の分野では、Pindropがさらに大きな動きを見せています。彼らは1億ドル(約150億円)もの債務融資を確保し、自社の検出システムを突破された場合に損失を補償するプログラムまで提供し始めました。これは、単にツールを売るのではなく、顧客のビジネスリスクそのものを引き受ける、より付加価値の高いサービスへと進化している証拠ではないでしょうか。

このトレンドは欧州でも同様で、イタリアのIdentifAIはシリーズAで500万ユーロ(約8億円)を調達するなど、地域を問わず「検出」ビジネスへの資金流入が着実に増えていることがわかります。

デジタル社会の「信頼インフラ」という新たな市場

どうやら私たちは、ディープフェイク検出を「偽物を見つけるツール」という狭い視点で捉えすぎていたのかもしれません。一連の動きを見ていると、これはデジタル社会全体の信頼性を担保するための、水道や電気のような「信頼インフラ」を構築するビジネスへとスケールアップしているように思えてなりません。

この視点を裏付けるように、Reality Defenderに新たにCTOとして加わったAlex Lisle氏は、こう語っています。「私たちは単なる検出技術を構築しているのではなく、AIファーストの世界のための信頼インフラを構築している」Biometric Update

さらに興味深いのは、コンテンツを「創る側」の筆頭であるOpenAI自身が、ディープフェイク攻撃のシミュレーションと対策トレーニングを提供するサイバーセキュリティ企業、Adaptive Securityに出資したという事実です。これは、生成技術のリーダーたちも、自らが作り出す技術の健全な発展のためには「信頼インフラ」が不可欠であると認識し、そのエコシステム形成に投資を始めた、という重要なシグナルだと私は感じています。

規制という外圧が、これまでコストと見なされてきたディープフェイク検出の価値を再定義し、新たな市場と投資機会を生み出している。このダイナミックな変化こそが、今のディープフェイク市場で起きている最も面白い現象ではないでしょうか。しかし、この新しい市場で勝ち抜くためには、ただ技術的に優れているだけでは不十分なようです。次のセクションでは、この市場を支配する、より根源的な「ゲームのルール」について考えていきたいと思います。

勝者の条件:ディープフェイク市場を支配する「ROI・速度・地域」3つのゲームルール

前のセクションでは、世界的な規制の波がディープフェイクの「検出」を新たなビジネスチャンスに変えつつある、という話をしてきました。しかし、規制に対応するだけでは、この熾烈な市場で勝ち抜くことはできないように思います。どうやら、もっと根源的な、この市場ならではの「ゲームのルール」が存在するのではないでしょうか。

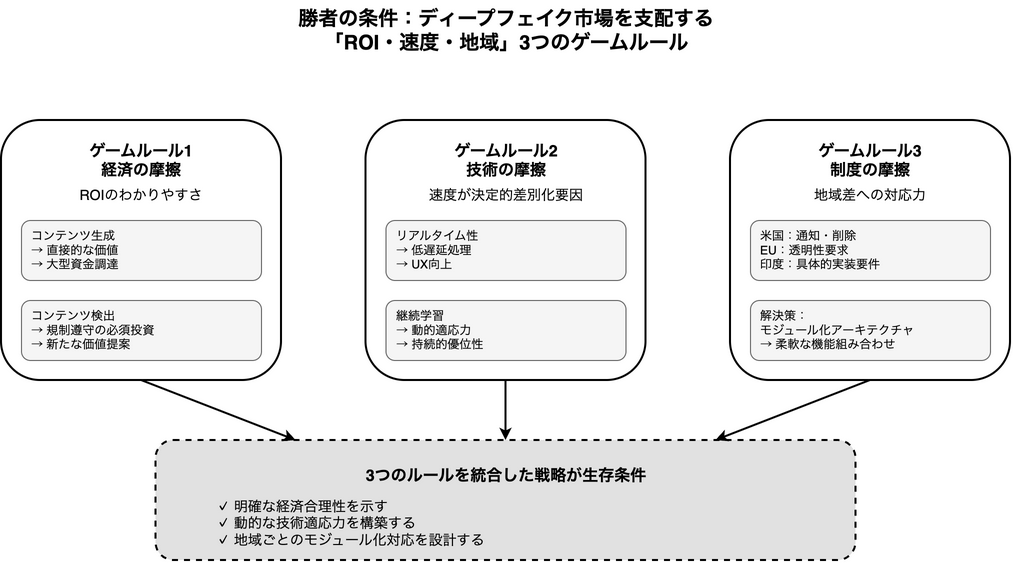

資金調達のニュースを深く読み解いていくと、どうやら勝敗を分ける3つの大きな「摩擦」が見えてきた気がします。それは、明確な投資対効果を求める「経済の摩擦」、技術進化のスピードに対応し続ける「技術の摩擦」、そして国ごとに異なるルールに適応する「制度の摩擦」です。この3つのルールを理解することこそが、ディープフェイクという複雑な市場を航海するための羅針盤になるのかもしれません。

ゲームルール1:経済の摩擦(ROIのわかりやすさ)

なぜ投資マネーは、あれほどまでにコンテンツを「創る側」に偏るのでしょうか。その答えは、突き詰めれば「ROI(投資対効果)のわかりやすさ」にあると私は考えています。

例えば、AIビデオ生成のSynthesiaは、企業の研修資料や多言語対応のマーケティングビデオ制作のコストと時間を劇的に削減します。これは経費を管理する部門にとって、非常に理解しやすい価値提案です。だからこそ、1.8億ドルもの大型資金調達が可能になったのではないでしょうか。同様に、HeyGenも企業のビデオ制作プロセスを効率化することでARR(年間経常収益)を急拡大させ、6,000万ドルの資金を集めました。これらは、既存の予算項目を直接置き換える力を持っているのです。

一方で、「検出」はこれまで「リスク対策費」という、直接的な利益を生まないコストとして認識されがちでした。しかし、前のセクションで見たように、法規制がこの状況を変えつつあります。規制遵守は、もはや「コスト」ではなく、事業継続のための「必須投資」です。Reality Defenderが金融機関向けに採用されているのは、まさにこの「規制遵守」という明確な価値を提供しているからでしょう。

結局のところ、技術がどれだけ優れていても、「誰の、どの予算を使って、どれだけの価値を提供できるのか」という経済合理性の物語を語れるかどうかが、投資家を動かす最初の、そして最も重要な関門なのだと思います。

ゲームルール2:技術の摩擦(リアルタイム性と継続学習)

次に考えるべきは、技術的な競争の軸がどこにあるか、という点です。どうやら、単にリアルなコンテンツを生成・検出できるというだけでは、もはや差別化が難しくなってきているようです。勝負の分かれ目は、「速度」にあるのではないでしょうか。

一つは「リアルタイム性」です。特に音声クローン技術は、わずかなサンプルデータからでも高品質な音声を生成できるようになり、その主戦場は顧客サービスの自動応答やリアルタイムでの対話が可能なAIアバターへと移っています。こうした用途では、応答の遅延はユーザー体験を著しく損なうため、いかに低遅延で処理を実行できるかが技術的な優位性に直結します。

もう一つの「速度」は、「継続学習」のスピードです。特に検出技術は、新たな生成モデルが登場するたびに性能が陳腐化するという、終わりのない「いたちごっこ」を強いられます。つまり、一度優れたモデルを開発して終わりではなく、常に新しい脅威を学習し、システムを更新し続ける運用体制そのものが製品価値となるのです。この継続的な適応力こそが、企業の生命線と言えるでしょう。

静的なモデルの精度を競う時代は終わりつつあります。変化の激しい環境にいかに高速で適応し続けられるか。その動的な能力こそが、他社が追いつけない真の技術的障壁になるのかもしれません。

ゲームルール3:制度の摩擦(地域差への対応力)

最後に、グローバル市場で成功を目指す上で避けては通れないのが、国や地域によって異なる「制度」、つまり法規制への対応力です。もはや「一つの製品が世界中で通用する」という考えは通用しないように思います。

例えば、米国市場を狙うのであれば、TAKE IT DOWN Actが定める「通知・削除」のプロセスに、自社の製品をAPIなどでスムーズに連携させることが不可欠です。

一方で、欧州市場ではEU AI Actが求める透明性が重要になります。コンテンツの出所や変更履歴を追跡可能にする「プロベナンス」技術、例えばC2PAのような業界標準への対応が、ビジネスの前提条件となる可能性があります。

このように、地域ごとに異なるルールブックで戦わなければならないのが、今のディープフェイク市場の現実です。したがって、製品をモノリシック(一枚岩)に開発するのではなく、各地域の規制要件に合わせて機能を柔軟に組み合わせられる「モジュール化」されたアーキテクチャ設計が、グローバル展開の鍵を握っているのではないでしょうか。

「ROI」「速度」「地域」。この3つのゲームルールは、ディープフェイク市場という複雑な生態系で生き残るための必須条件のように私には思えます。これらのルールを深く理解し、自社の戦略に組み込むこと。それが、次の時代の勝者となるための第一歩なのではないでしょうか。

では、これらのルールを踏まえた上で、投資家、起業家、そして技術の導入を考える企業は、明日から具体的にどう動けばいいのでしょう。次の最後のセクションでは、それぞれの立場に立った実践的な戦略ガイドを考えてみたいと思います。

明日からどう動く?投資家、起業家、導入企業のためのディープフェイク戦略ガイド

さて、これまで3つのセクションにわたって、ディープフェイク市場に渦巻く資金の流れ、規制という新たな追い風、そして市場を支配する「ROI・速度・地域」という3つのゲームルールについて考えてきました。どうやらこの市場は、単なる技術の優劣だけでは語れない、複雑でダイナミックな生態系を形成しているようです。

この記事もいよいよ最後のセクションです。ここまでの分析を踏まえ、それぞれの立場にいる私たちが、明日から具体的にどう動けばいいのか。投資家、起業家、そしてこの技術の導入を検討する企業、それぞれの視点から、実践的な戦略ガイドを考えてみたいと思います。これは、変化の激しいディープフェイク市場を航海するための、具体的なアクションプランです。

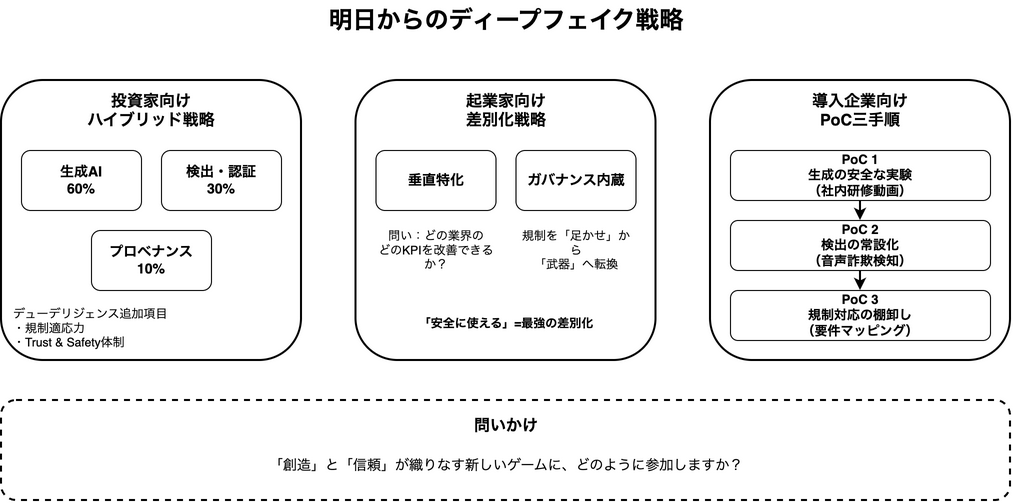

投資家向け:信頼インフラへの分散投資

ディープフェイク市場への投資は、もはや単一の「生成AI」というテーマで括れるものではなくなっているように感じます。どうやら、ポートフォリオの考え方をアップデートする必要がありそうです。

私の提案は、「生成の高成長」と「検出の安定収益」を組み合わせたハイブリッド戦略です。

具体的には、ポートフォリオの6割は、SynthesiaやHeyGenのように、すでに企業導入実績が豊富で明確なROIを示せる「生成」系スタートアップに振り分けるのが堅実ではないでしょうか。ここは、市場の成長をダイレクトに取り込むためのコアエンジンとなります。

残りの4割は、「信頼インフラ」を構築する分野へ分散投資します。例えば3割は、Reality Defenderのように規制強化を追い風にSaaS/APIとして安定収益が見込める「検出・認証」系へ。そして最後の1割は、まだ市場は小さいものの、将来のデジタルコンテンツの信頼性を担保するC2PAのような「プロベナンス(来歴管理)」技術を持つ、少し未来のインフラを担うかもしれないスタートアップに賭けてみるのはどうでしょうか。

そして、投資判断の軸、つまりデューデリジェンスの項目も見直すべきです。技術評価に加えて、「規制適応力」と「Trust & Safety体制」を必須の評価項目に加えることを強く推奨します。例えば、Synthesiaが取得したISO 42001認証や、Pindropが提供するディープフェイク保証プログラムは、単なる付加価値ではなく、企業価値を左右する重要な差別化要因だと考えるべきです。

起業家向け:垂直特化とガバナンス内蔵で勝負する

巨大資本がひしめくこの市場で、新興スタートアップが生き残る道はどこにあるのでしょうか。私には、2つの明確な戦略が見えています。

一つは、「垂直特化による差別化」です。汎用的な生成モデルでOpenAIやGoogleと戦うのは得策ではありません。むしろ、特定の業界の、特定の業務プロセスに深く食い込むソリューションこそが、独自の価値を生み出します。例えば、Dojiはアパレル業界の「試着」という課題に特化し、1,400万ドルの資金調達に成功しました。これは、単にリアルなアバターを生成する技術だけでなく、「オンラインでの購買体験を向上させる」という明確な価値を提供したからです。自問すべきは、「自分の技術は、どの業界の、どのKPIを改善できるのか?」という一点に尽きると思います。

もう一つの戦略は、「ガバナンスの内蔵」です。多くの起業家が規制を「足かせ」と捉える中で、これを「武器」に変えるのです。製品開発の初期段階から、同意管理、コンテンツの透かし、監査ログといった機能を組み込んでしまう。これは、後から規制対応に迫られる大企業に対する強力なアドバンテージとなり得ます。例えば、米国市場を狙うなら通知・削除プロセスに対応するAPIを、EU市場ならC2PAに準拠したメタデータ出力機能を標準搭載する。そうすれば、「安全に使える」という信頼性そのものが、製品の最も強力なセールスポイントになるのではないでしょうか。

導入企業向け:「月曜日から始められる」PoC三手順

「ディープフェイクは気になるが、どこから手をつければいいかわからない」。多くの企業が抱えるこの悩みに対し、明日からでも始められる具体的な三手順を提案します。

生成の安全な実験(PoC 1)

まずは、リスクが低くROIを測定しやすい社内用途から始めましょう。例えば、「社内研修動画の多言語化」です。既存の動画コンテンツを使い、Synthesiaのようなセキュリティ認証を持つベンダーを選んで、複数言語版を生成してみる。これにより、「制作時間90%削減」「外注コスト80%削減」といった具体的な数値を測定できます。

検出の常設化(PoC 2)

次に、不正が起きやすい業務プロセスに「検出」の仕組みを組み込みます。例えば、「コールセンターでのリアルタイム音声詐欺検知」や「オンライン採用面接でのなりすまし検出」です。Pindropのような専門ツールを導入し、まずは特定のチームで運用を開始します。ここでの目的は、ツールの精度だけでなく、「誤検知が発生した際のレビュー体制」という社内運用フローを確立することです。

規制対応の棚卸し(PoC 3)

最後に、法務・コンプライアンス部門と連携し、自社が事業を展開する国(米国、EU、インドなど)の規制要件をマッピングします。その上で、現在利用中または導入検討中のツールの利用規約や契約書に、データの取り扱いや責任分界点がどう記載されているかを確認する。この棚卸し作業が、将来の法的リスクを回避するための第一歩となります。

ディープフェイク技術は、コンテンツを「創る力」と、その真偽を「見抜く力」という、二つの側面を同時に社会に突きつけているように思います。この技術との向き合い方は、もはや単なるIT戦略の一部ではありません。それは、デジタル社会における「信頼」をどう再構築していくかという、私たち一人ひとりの経営哲学そのものが問われるテーマなのかもしれません。

さて、あなたの会社では、この「創造」と「信頼」が織りなす新しいゲームに、どのように参加しますか?

調査手法について

こちらの記事はデスクリサーチAIツール/エージェントのDeskrex.AIを使って作られています。DeskRexは市場調査のテーマに応じた幅広い項目のオートリサーチや、レポート生成ができるAIデスクリサーチツールです。

調査したいテーマの入力に応じて、AIが深堀りすべきキーワードや、広げるべき調査項目をレコメンドしながら、自動でリサーチを進めることができます。

また、ワンボタンで最新の100個以上のソースと20個以上の詳細な情報を調べもらい、レポートを生成してEmailに通知してくれる機能もあります。

ご利用をされたい方はこちらからお問い合わせください。

また、生成AI活用におけるLLMアプリ開発や新規事業のリサーチとコンサルティングも受け付けていますので、お困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

市場調査やデスクリサーチの生成AIエージェントを作っています 仲間探し中 / Founder of AI Desk Research Agent @deskrex , https://deskrex.ai

コメント