「因果AI」のスタートアップに資金が集まる理由と予測AIとの違い

最近、「Causal AI(因果AI)」という言葉を耳にする機会が増えてきたように思います。ライフサイエンス分野のCausalyがシリーズBで6,000万ドルを調達し、金融アナリストを支援するSamaya AIは4,350万ドルを集めました。これは単なる一過性のバズワードなのでしょうか。

どうやら、AIの世界で「予測」の次に来る、大きなパラダイムシフトが起きているようです。これまでのAIが得意としてきた「相関」を見つける能力とは一線を画す、「因果」に迫る力。それこそが、今まさに投資家や企業が熱い視線を送る理由ではないでしょうか。

「相関」を見るAI、「因果」に答えるAI

従来のAI、特に機械学習モデルの多くは、データの中から「Aが起きるとBも起きやすい」といった相関関係を見つけ出すことに長けています。例えば、「アイスクリームの売上が伸びると、水難事故も増える」というデータがあったとします。これは事実かもしれませんが、だからといって「アイスの販売を禁止すれば水難事故が減る」と考えるのは早計です。おそらく、気温の上昇という共通の原因が両方に影響しているだけでしょう。

予測AIは、この相関関係に基づいて「アイスがこれだけ売れたから、水難事故はこれくらい発生するだろう」と予測はできます。しかし、ビジネスの現場で本当に知りたいのは、「もしこの施策を打ったら、結果はどう変わるのか?」という因果関係にもとづく問いのはずです。

Causal AIは、まさにこの問いに答えるための技術です。「広告予算を倍にしたら、売上は本当に増えるのか」「新しい機能を追加することが、顧客の解約率低下に本当に効くのか」といった、ビジネスの意思決定に直結する「もし〜だったら」というシナリオ、すなわち介入効果を明らかにしようとします。

世界の見え方が変わる「因果の梯子」

この予測AIと因果AIの決定的な違いを理解する上で、AI研究の巨匠でありチューリング賞受賞者でもあるジューディア・パール(Judea Pearl)氏が提唱した「因果の梯子(Ladder of Causation)」という考え方が非常に役立ちます。彼によれば、知的な問いには3つのレベルがあります。

- レベル0:観察(Association)

「Xを見たら、Yについて何が言えるか?」という問いです。これはまさに相関の世界。ほとんどの予測AIはこのレベルにとどまっています。

- レベル1:介入(Intervention)

「もし私がXを操作したら、Yはどうなるか?」という問いです。「価格を2割引きにしたら、販売数はいくつ増えるか?」といった「What-if」シナリオのシミュレーションがこれにあたります。Causal AIが真価を発揮する主戦場です。

- レベル2:反事実(Counterfactuals)

「もしXが起きていなかったら、Yはどうなっていたか?」という、過去を振り返る問いです。「あの時、AではなくBの施策を打っていたら、今期の売上はどうなっていただろうか?」といった、起こらなかった過去を想像する、より高度な推論を指します。

ビジネスの意思決定において、本当に価値があるのはどのレベルの問いでしょうか。おそらく、単なる観察レベルを超えた、「介入」や「反事実」の世界ではないでしょうか。Causal AIは、私たちをそのより高いレベルへと導いてくれる可能性を秘めているのです。

なぜ「今」なのか?技術が“追いついた”

因果推論という学問分野自体は、決して新しいものではありません。ではなぜ今、これほどまでにスタートアップが生まれ、資金が集まっているのでしょうか。どうやら、いくつかの技術的ピースが揃い、理論がようやくビジネスの現場で使えるツールへと変貌を遂げつつあるからのようです。

その背景には、大規模言語モデル(LLM)やナレッジグラフ(Knowledge Graph)といった技術の成熟があります。例えば、LLMは論文やレポートといった非構造化データから因果関係のヒントを抽出する「入口」として機能し始めました。一方で、企業の専門知識を体系化したナレッジグラフは、モデルにドメイン知識を「因果制約」として注入する「出口」の役割を担います。

さらに、複数のAIエージェントが相互に検証し合う「マルチエージェント設計」によって、LLMが時折見せる幻覚(ハルシネーション)を抑制し、推論の信頼性を高めるアプローチも登場しています。

これらの技術が合流することで、Causal AIは単なる学術的な概念から、現実の複雑な課題に取り組むための、より強力で実践的なツールになりつつある。市場はその可能性に気づき始めた、というのが今の状況ではないかと思います。

Causal AIは、未来をただ予測するだけでなく、「未来を変えるためのレバーは何か」を教えてくれる技術です。だからこそ、市場は年平均38%という高い成長率が予測され、投資家もその可能性に資金を投じているのです。

では、実際にこの「因果の力」を武器に、どのようなスタートアップがビジネスを動かしているのでしょうか。次のセクションでは、大型調達を成功させた具体的な事例を分析し、その成功の秘訣に迫っていきます。

【6つのスタートアップを分析】Causaly、Samaya、Traversalに見る「勝つ」事業モデル

前のセクションでは、Causal AIが「もし〜だったら」という介入の問いに答えられる、ビジネスの意思決定に直結する技術であることを解説しました。では、実際にこの「因果の力」を武器に、どのようなスタートアップがビジネスを動かし、投資家から評価されているのでしょうか。

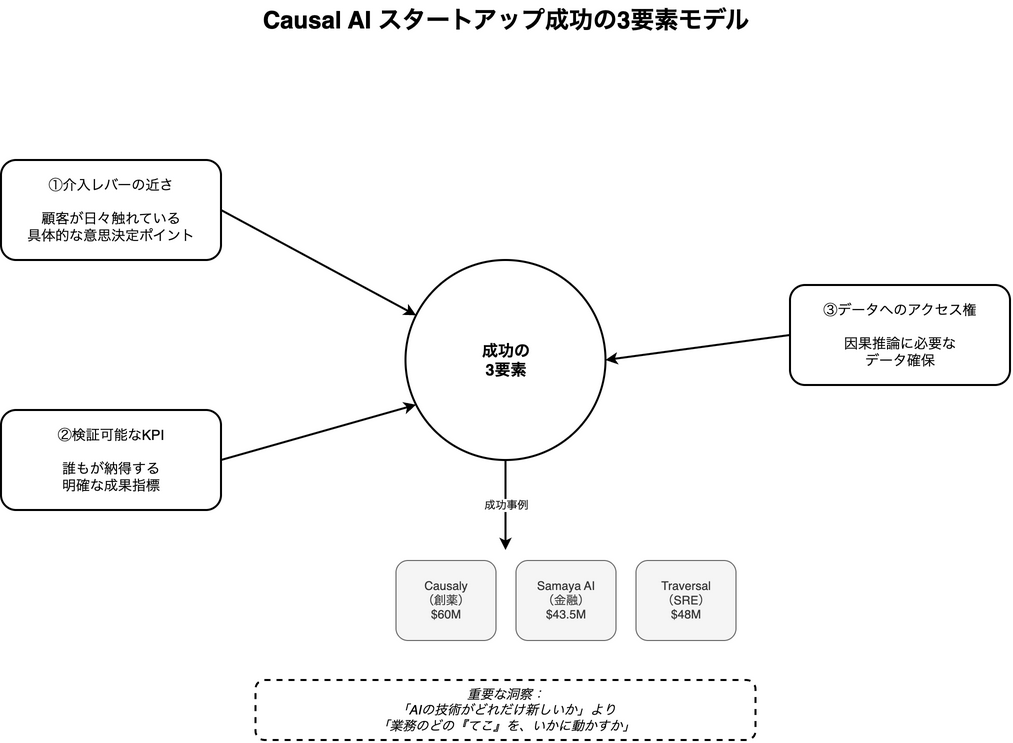

Causal AI分野には今、確かに資金が流れ込んでいます。ライフサイエンス向けのCausalyがシリーズBで6,000万ドルを、金融向けのSamaya AIが4,350万ドルを、そしてSRE(サイト信頼性エンジニアリング)運用のTraversalはSequoiaやKleiner Perkinsといったトップティアから総額4,800万ドルを調達しています。

これらの成功事例を分析すると、単なる技術の先進性を超えた、ある共通の事業モデルが見えてきます。それは、介入レバーの近さ、検証可能なKPI、そしてデータへのアクセス権という3つの要素です。

失敗が許されない世界での「説明責任」:Causaly

ライフサイエンス分野で急成長するCausalyは、製薬企業や規制当局(FDAなど)を顧客に持ちます。創薬の世界は、一つの失敗が莫大なコストと時間を無に帰す、まさに失敗が許されない領域です。

Causalyの強みは、膨大な医学論文や臨床試験データから因果関係を抽出し、「この創薬ターゲットに賭けるべき理由は何か」という問いに科学的根拠を提示できる点にあります。これは、研究開発の意思決定という、極めて重要で具体的な「介入レバー」に直接作用します。その結果として「研究開発期間の短縮」や「臨床試験の成功率向上」といった、明確に検証可能なKPIで価値を証明できるのです。

「90%の精度」では不十分な金融市場での「信頼性」:Samaya AI

金融市場では、AIの誤情報(ハルシネーション)一つが致命的な損失につながりかねません。Samaya AIが評価されているのは、まさにこの「信頼性」を因果推論で担保している点です。同社は「Causal World Models」や、複数の小規模な専門家モデルが相互検証する「専門家の格子アーキテクチャ」といった技術を用いて、情報の確からしさを高めています。

例えば、特定の関税政策が経済に与える影響を分析するといった、複雑な因果関係が絡む問いに対して、単なる予測ではない説明を提供します。これは、アナリストの「投資判断」や「リスク評価」という介入レバーを直接支援するものです。金融という「90%の精度では不十分」な世界で、因果AIによる説明可能性と信頼性が、投資家を惹きつける強力な武器となっているのです。

ダウンタイムがキャッシュを溶かす世界での「即時解決力」:Traversal

システム運用の世界では、「ダウンタイム=機会損失」です。Traversalは、このSRE(サイト信頼性エンジニアリング)領域で、システム障害の根本原因を特定し、修復までを自律的に行うAIエージェントを提供しています。

その核心は、因果機械学習を用いて、無数のアラートの中から「真の原因」を90%以上の精度で特定する能力にあります。障害対応という介入レバーを自動化し、「平均修復時間(MTTR)の短縮」や「ダウンタイムコストの削減額」といった、経営に直結するKPIを劇的に改善できる。この直接的な価値提供こそが、SequoiaやKleiner Perkinsといったトップ投資家が出資を決めた理由でしょう。

成功モデルは他の領域にも

この3つの成功要因は、他の注目スタートアップにも共通して見られます。

- TakeUp(ホスピタリティ): 独立系ホテルでもすぐに使える「価格」という最も分かりやすい介入レバーを最適化し、収益向上という明確なKPIで価値を示し、1,100万ドルを調達しました。

- Filuta AI(シミュレーション): シンボリックAIで因果関係を扱うことで「説明可能性」を担保し、ゲームテストの時間を3週間から2日に短縮するなど、産業シミュレーションの効率化という価値を証明して420万ドルを集めました。

- Causal Labs(気象): 天気予報を、農業や航空業界の「何をすべきか」という意思決定(介入)に直結させることで、新たな市場を切り拓き、約600万ドルを調達しています。

これらの事例から浮かび上がるのは、「AIの技術がどれだけ新しいか」よりも、「業務のどの『てこ』を、いかに動かすか」という事業設計の巧みさです。

Causal AIで成功する事業モデルは、顧客が日々触れている具体的な介入レバーに寄り添い、その効果を誰もが納得するKPIで示し、そのために必要なデータへのアクセスを確保する設計になっています。

では、こうした事業モデルを技術的に可能にしているものは何なのでしょうか。次のセクションでは、Causal AIが実用段階に入った背景にある、大規模言語モデル(LLM)、マルチエージェント、ナレッジグラフといった技術の進化に迫ります。

市場成長のエンジン:LLM、マルチエージェント、ナレッジグラフが因果推論をどう変えたか

前のセクションでは、CausalyやSamaya AIといったスタートアップが、いかにして「介入」という具体的なビジネス価値を提示し、投資家を惹きつけているかを見てきました。彼らの成功は、単なるビジネスモデルの巧みさだけではありません。その裏側には、Causal AIを学術的な理論からビジネスの現場で使えるツールへと進化させた、強力な技術的エンジンが存在します。

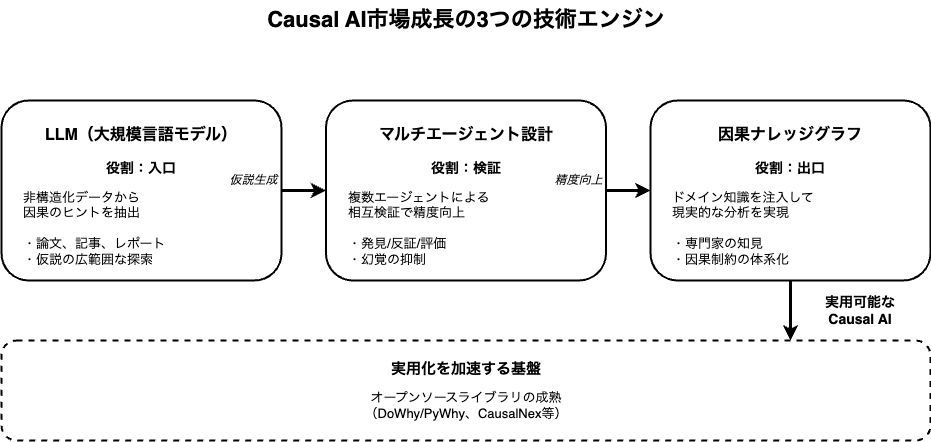

どうやら、近年のCausal AIの実用化は、3つの大きな技術トレンドが合流した結果ではないか、と私は考えています。それは、大規模言語モデル(LLM)、マルチエージェント設計、そして因果ナレッジグラフ(Causal Knowledge Graph)です。これらがそれぞれ「入口」「検証」「出口」の役割を担うことで、因果推論のパイプライン全体が加速しているように見えるのです。

LLM:非構造化データから因果のヒントを見つけ出す「入口」

Causal AIが実用化する上での最初の大きなハードルは、「何と何が関係ありそうか」という仮説をどう見つけるか、という点でした。これまでの因果分析は、構造化されたデータや専門家の事前知識に大きく依存していました。

ここに登場したのがLLMです。LLMは、論文、ニュース記事、業務レポートといった膨大な非構造化データの中から、因果関係を示唆する記述を抽出する能力に長けています。これにより、因果分析の「入口」となる仮説立案のプロセスが、劇的に拡張されたように思います。

ただし、注意も必要です。因果推論の第一人者であるJudea Pearl氏が指摘するように、LLM単体での因果推論は「ずさんな方法」に陥りがちです。LLMはもっともらしい相関関係を因果関係と混同することがあり、その出力には幻覚(ハルシネーション)が含まれるリスクが常に伴います。

ですから、LLMは完璧な推論器ではなく、あくまで因果のヒントを広範囲から見つけ出す、強力な「探索ツール」と捉えるのが適切ではないでしょうか。

マルチエージェント設計:幻覚を抑え込む「検証の仕組み」

LLMが広げた「入口」から入ってきた仮説の玉石混交をどう処理するか。ここで重要になるのが、マルチエージェント設計という考え方です。

これは、単一のAIにすべての判断を任せるのではなく、複数の専門エージェントに役割を分担させ、互いに議論・検証させるアプローチです。例えば、ある研究では、「発見エージェント」が因果仮説を提案し、「反証エージェント」がそれに反論し、「評価エージェント」が両者の議論を評価する、といった協調動作が提案されています。

この仕組みは、私たち人間が重要な意思決定を行う際に、専門家チームで議論を重ねるプロセスに似ています。一人の天才のひらめきに頼るよりも、多角的な視点で検証することで、間違いを減らし、結論の質を高めることができます。

このマルチエージェントによる相互検証の仕組みが、LLMの幻覚や見せかけの相関への依存を補い、因果推論の「堅牢性」を大きく向上させている気がします。「Causal-Copilot」のような、因果分析のパイプライン自体を自動化するツールも登場しており、この流れはさらに加速しそうです。

因果ナレッジグラフ:ドメイン知識を注入する「出口」

データから因果関係を見つけ出すだけでは、まだ不十分な場合があります。なぜなら、データには現れない物理法則や、業界特有の暗黙知、臨床的な知見といった「ドメイン知識」が存在するからです。

ここで「出口」の役割を担うのが、因果ナレッジグラフ(Causal KG)です。これは、専門家の知識を「AはBの原因になりうるが、その逆はない」といった「因果制約」としてグラフ形式で表現し、AIモデルに注入する技術です。

例えば、富士通は「Causal Knowledge Graph」というアプローチを提唱しています。これは、企業の業務マニュアルなどから抽出した因果知識と、データから統計的に発見した因果関係を統合するものです。これにより、AIが非現実的な因果関係を探索するのを防ぎ、分析の精度と解釈性を高めることができます。

LLMが見つけた仮説を、マルチエージェントが検証し、最後にドメイン知識を体系化したナレッジグラフで補強する。この流れが、Causal AIをより現実に即した、信頼できるツールへと変えているのではないでしょうか。

これら3つの技術潮流に加え、DoWhy / PyWhyやCausalNexといったオープンソースライブラリの成熟が、企業がCausal AIを試すハードルを下げていることも見逃せません。

技術的なエンジンは、どうやら揃いつつあるようです。しかし、本当に市場は予測通りの急成長を遂げるのでしょうか。次のセクションでは、その成長を阻む可能性のある「壁」に焦点を当て、市場予測の信憑性に迫ってみたいと思います。

CAGR 38%は現実か?市場予測の根拠と乗り越えるべき3つの壁

これまでのセクションで、Causal AIに資金が集まる理由と、その実用化を支える技術的なエンジンについて見てきました。LLM、マルチエージェント、ナレッジグラフといった強力な武器を手に入れたCausal AIは、いよいよ離陸の準備が整ったように見えます。

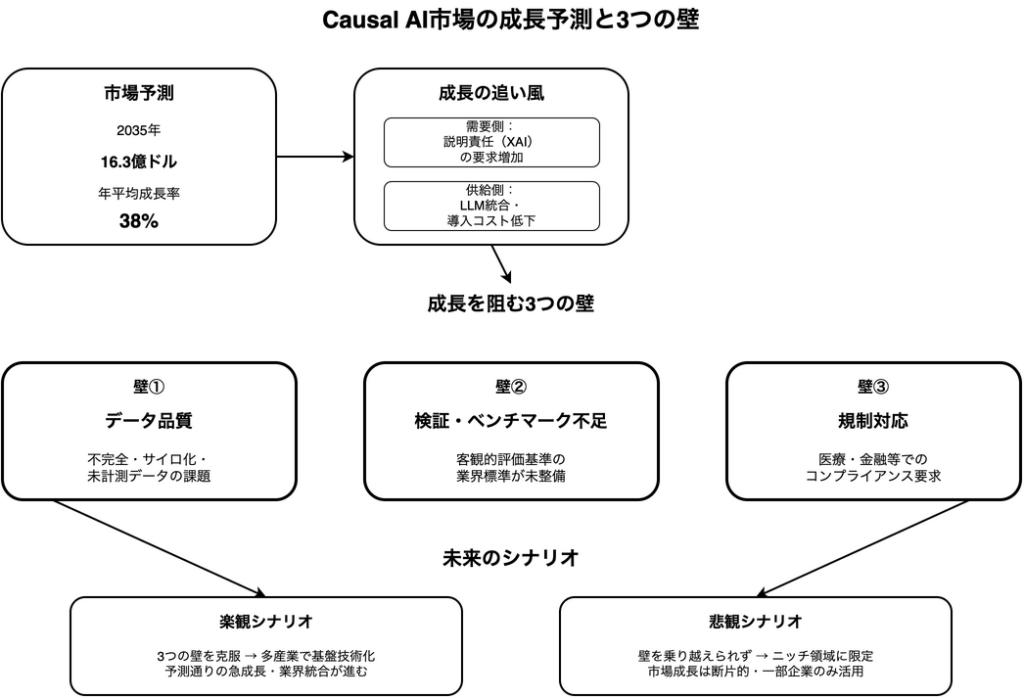

市場レポートもその期待を後押しします。例えば、Roots Analysisは、Causal AI市場が2035年に約16.3億ドル規模に達し、年平均成長率(CAGR)は約38%にのぼると予測しています。これは、現在の市場規模がまだ小さいことを考慮しても、驚異的な成長率と言えるでしょう。

しかし、この数字は本当に現実的なのでしょうか。どうやら、この高い成長予測は、いくつかの強力な追い風によって支えられているようです。一方で、その実現を阻む可能性のある、分厚い「壁」の存在も見過ごすことはできません。この記事の締めくくりとして、Causal AI市場のポテンシャルと現実的な課題を両面から見つめ、未来のシナリオを探ってみたいと思います。

なぜ「年率38%成長」という予測が出るのか

この強気な市場予測の背景には、単一の理由ではなく、需要と供給の両面からの複合的な要因があるように感じます。

まず需要側では、AIに対する社会や企業の要求が質的に変化してきたことが大きいのではないでしょうか。AIがビジネスに浸透するにつれて、「予測が当たったかどうか」だけでなく、「その予測に基づいてどう行動すべきか」「なぜその結論に至ったのか」という説明責任(XAI)を求める声が強まっています。Causal AIは、この要求に正面から応えられる技術です。

供給側では、技術的な土台が整ってきたことが挙げられます。前のセクションで触れたLLMとの統合や、クラウドの普及による導入コストの低下は、これまで専門家のものであった因果推論を、より多くの企業が試せる環境を生み出しました。

これらの追い風が重なり合うことで、「Causal AIを使えば、これまで手が出せなかった意思決定の領域に踏み込めるのではないか」という期待が、高い成長予測につながっているのだと思います。

成長を阻む「3つの壁」

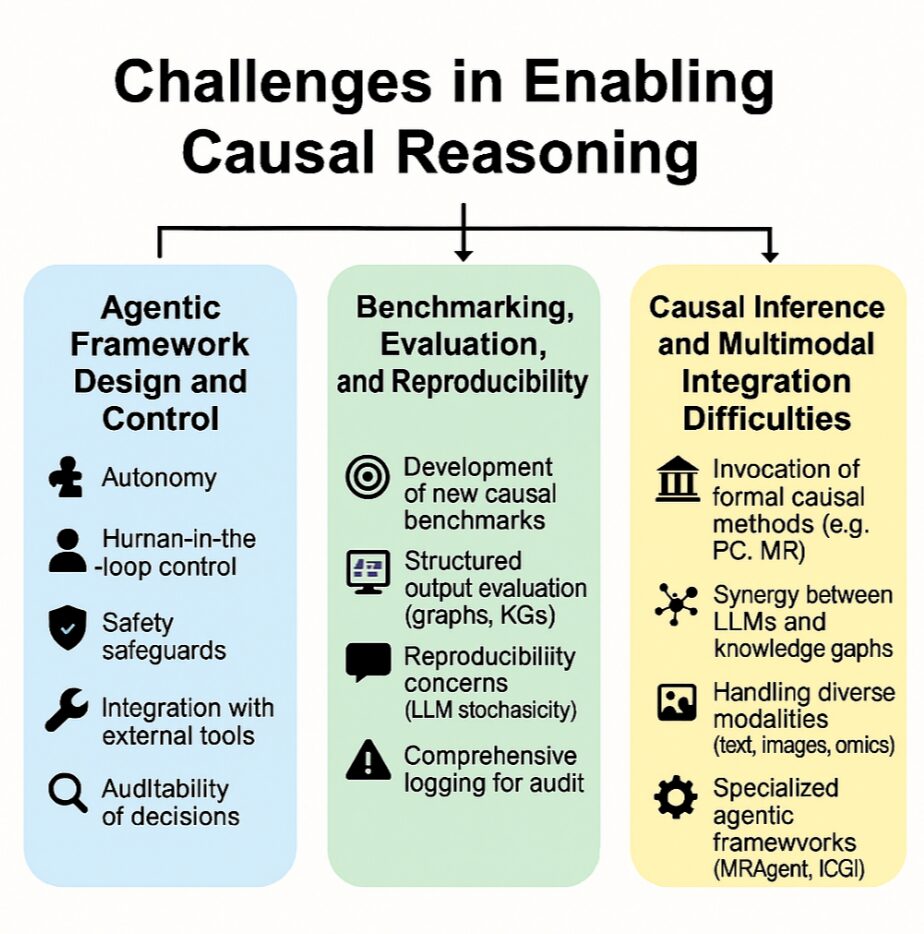

しかし、輝かしい未来予測には、常に乗り越えるべき課題が伴います。Causal AIの普及を阻む可能性のある、特に大きな3つの壁について考えてみましょう。

データ品質という最初の関門

Causal AIがその真価を発揮するための大前提は、質の高いデータです。しかし、現実のビジネス現場では、データが不完全であったり、部署ごとにサイロ化されていたり、そもそも必要なデータが計測されていなかったりすることがほとんどです。学術論文でも、データ品質の不足は普及を阻む主要な要因として指摘されています。

この課題に対する一つのアプローチが、富士通が提唱する「Causal Knowledge Graph」のように、専門家の持つドメイン知識でデータ不足を補う方法です。しかし、すべての企業がこうした高度な取り組みをすぐに行えるわけではありません。多くの企業にとって、Causal AI導入の最初の、そして最大の壁は、このデータ品質の問題になる可能性があります。

「本当に正しいか」を測る物差しがない問題

第二の壁は、検証・ベンチマークの不足です。あるCausal AIツールが導き出した結論が「本当に正しいのか」を客観的に評価するための業界標準の物差しが、まだ十分に整備されていません。これもまた、学術的な重要課題として認識されています。

これがビジネスの現場で何を意味するかというと、どのツールが優れているのかを判断するのが難しく、PoC(概念実証)が「うまくできたストーリー」を語った企業の勝ちになりかねない、ということです。投資家や導入企業は、単なる予測精度だけでなく、介入効果の再現性や、異なるデータセットでの結果の一致率といった、より厳しい目で評価する必要があるでしょう。

規制という見えざるハードル

最後の壁は、特に医療や金融といった規制産業におけるコンプライアンスです。これらの分野でAIによる意思決定を導入するには、その結論に至ったプロセスを監査し、規制当局に説明できることが絶対条件となります。

例えば、ある治療法を推奨するAIの判断根拠がブラックボックスであれば、それは臨床現場では使えません。投資家がCausalyやSamaya AIといったスタートアップに巨額の資金を投じたのは、彼らがこの規制というハードルを乗り越えるための「検証可能性」や「監査証跡」といった機能を重視しているからに他ならないでしょう。この壁は、乗り越えるのが困難である一方、一度クリアすれば強力な参入障壁となり、企業の競争力を定義づける要因になるかもしれません。

未来へのシナリオと私たちがすべきこと

では、Causal AIの市場は今後どのような未来をたどるのでしょうか。これら3つの壁をどう乗り越えるかによって、シナリオは大きく分岐しそうです。

もし、データ品質の課題が解決され、検証の標準化が進み、規制対応のベストプラクティスが確立されれば、Causal AIは多くの産業で基盤技術となり、市場は予測通りの急成長を遂げるかもしれません。大手テック企業によるM&Aも活発化し、業界の統合が進むでしょう。

一方で、これらの壁を乗り越えられなければ、Causal AIの活用は一部の先進的な企業や、規制の緩やかなニッチな領域に留まり、市場の成長は断片的なものになる可能性も残ります。

CAGR 38%という数字は、約束された未来ではなく、これらの課題を乗り越えた先に待っている「可能性」を示したものだと私は考えています。

この記事を通じて、Causal AIという新しい波の輪郭を少しでも掴んでいただけたなら幸いです。重要なのは、この技術を単なる予測ツールとしてではなく、自社のビジネスにおける「意思決定の質」そのものを変革するパートナーとして捉えることではないでしょうか。

さて、あなたのビジネスには、まだ誰も気づいていない「因果関係」が眠っているかもしれません。その関係性を見つけ出し、介入という一歩を踏み出す準備は、もうできていますか?

市場調査やデスクリサーチの生成AIエージェントを作っています 仲間探し中 / Founder of AI Desk Research Agent @deskrex , https://deskrex.ai

コメント