AIラボ自動化にマネー奔流:10億ドル調達が示す『設計』と『実行』への二極集中

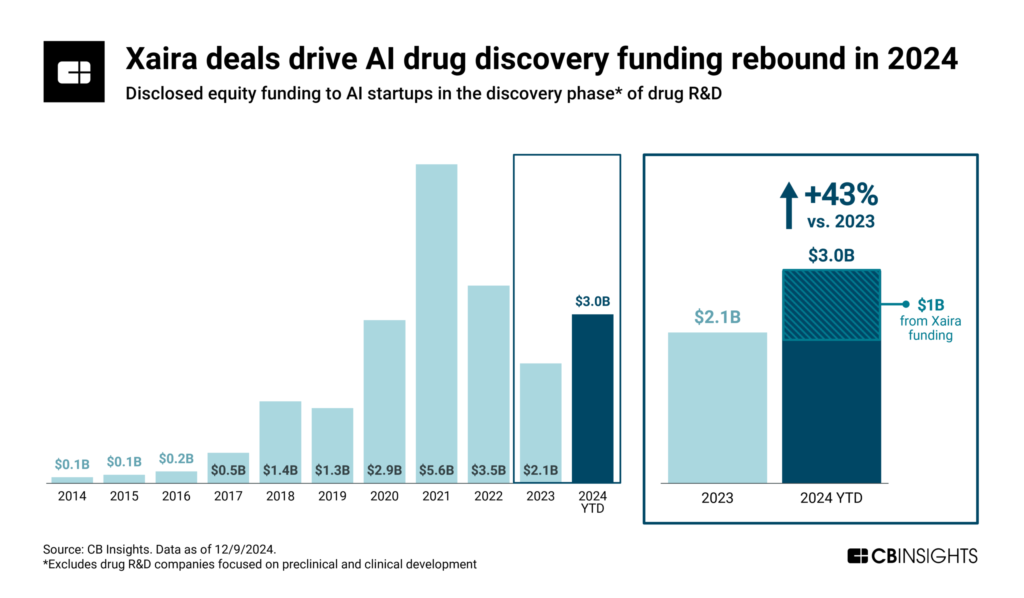

どうやら、科学研究の世界で静かな地殻変動が起きているようです。2024年、AIを活用した創薬やラボ自動化の分野に流れ込んだ資金は、世界全体で約30億ドル規模に達しました。ラボの自動化市場全体を見ても、2024年の約56.8億ドルから10年後には約113億ドルへと倍増する勢いです。この数字だけを見ても市場の熱気は伝わってきますが、特に私の目を引いたのは、米国のスタートアップXaira Therapeuticsがたった一社で約10億ドルもの資金を調達したというニュースでした。

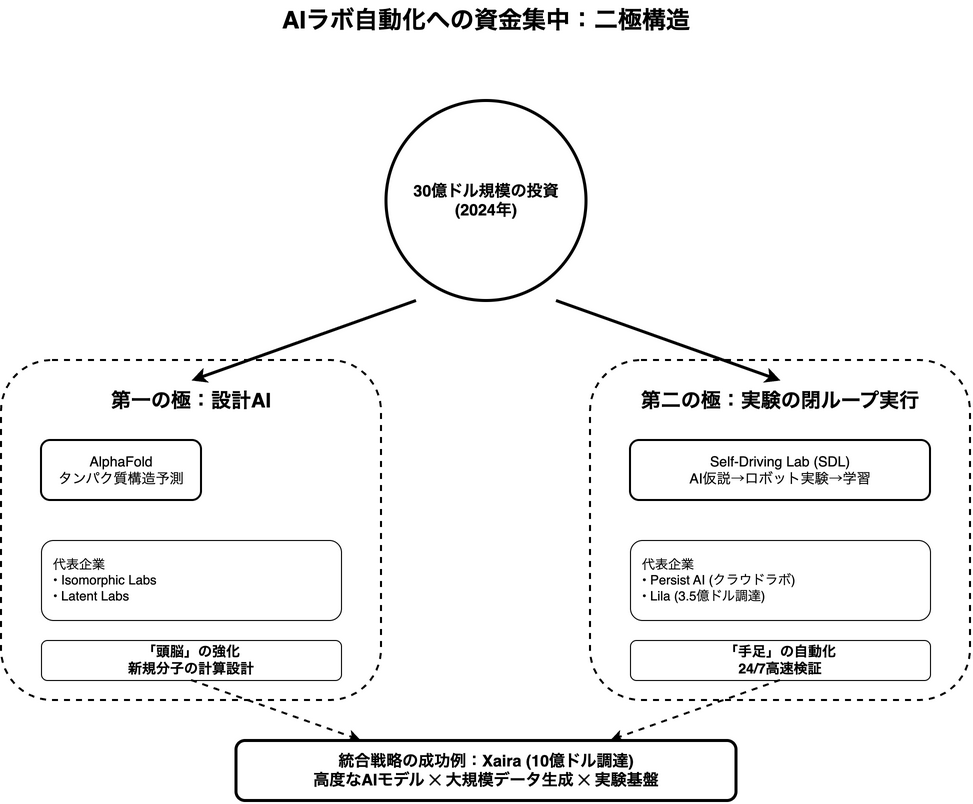

なぜ今、これほど巨額のマネーがこの領域に、それも特定のプレイヤーに集中して流れ込んでいるのでしょうか。単なるAIブームの余波と片付けるのは早計な気がします。資金の動きを詳しく追っていくと、そこには明確な二つの引力が働いていることが見えてきました。ひとつは、AlphaFoldの登場で一気に現実味を帯びた「AIによる分子の設計」。そしてもうひとつは、その設計図を物理世界で高速に検証する「実験の閉ループ実行」です。

第一の極:AlphaFoldが開いた「設計AI」のフロンティア

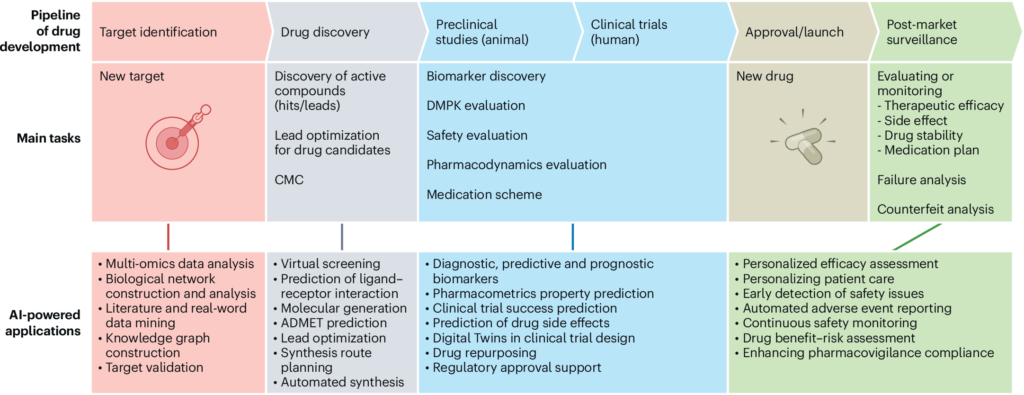

投資の大きな流れのひとつは、間違いなく「設計AI」、特にタンパク質や化合物を計算によってゼロから生み出す技術へと向かっています。この潮流の源流には、Google DeepMindが開発したタンパク質構造予測AI「AlphaFold」の存在があります。これまで何年もかかっていたタンパク質の立体構造解析を、驚異的な精度で実現したこの技術は、「AIは生物学の難問を解ける」という強力な証明となりました。

この成功体験が、投資家のマインドセットを変えたように思います。AlphaFoldの関係者が設立したIsomorphic LabsやLatent Labsといった企業が次々と大型調達に成功しているのは、その証左と言えるでしょうLabiotechまとめ。彼らは、AlphaFoldで培われた知見を武器に、病気の原因となるタンパク質に結合する全く新しい分子を、コンピュータ上で設計しようとしています。これは、いわば科学研究における「頭脳」の部分をAIで強化するアプローチです。

第二の極:アイデアを形にする「実験の閉ループ実行」

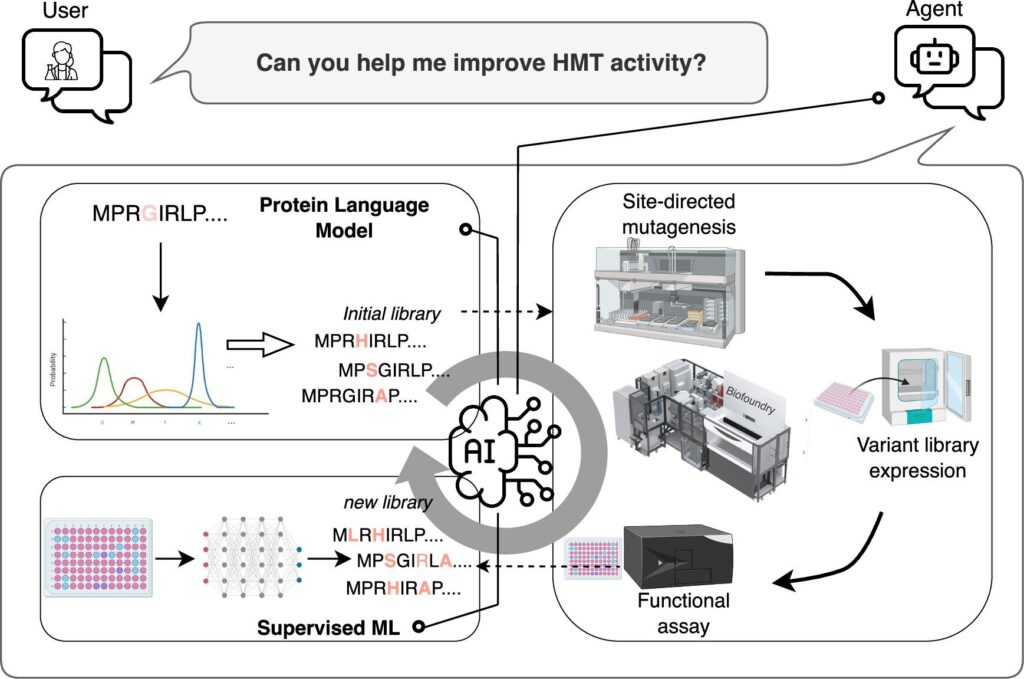

しかし、どれだけ優れた設計図を描けても、それが現実世界で機能しなければ意味がありません。ここで登場するのが、もうひとつの資金の引力源、「実験の閉ループ実行」を目指すSelf-Driving Lab(SDL)というコンセプトです。

SDLは、AIが立てた仮説や実験計画に基づき、ロボットが自動で実験を行い、得られたデータを解析してAIが学習し、次の実験計画を立てる…というサイクルを自律的に回し続ける仕組みを指します。これは、科学研究の「手足」を自動化し、24時間365日稼働する超人的な研究者チームを作り出すような試みです。

例えば、製剤(薬の剤形)開発の自動化を目指すPersist AIは、AIによる設計からロボットによる実行、そして評価までをワンストップで提供する「クラウドラボ」を立ち上げ、資金を集めています。また、科学的“超知能”と自律ラボの統合を掲げるLilaは、シリーズAで3.5億ドルという巨額の資金を調達しました。これらの動きは、投資家が「設計AI」が生み出す膨大なアイデアを、物理的な実験で高速に検証する「実行力」に大きな価値を見出していることを示しています。

結局のところ、AI創薬やラボ自動化の真の価値は、「優れた設計(AI)」と「高速な実行(自動化)」の掛け算で決まる、というシンプルな事実に投資家たちは気づいているのではないでしょうか。Xairaのような企業が巨大な資金を集められたのも、彼らが高度なAIモデルだけでなく、それを支える大規模なデータ生成能力と実験基盤までをも統合するビジョンを提示したからに他なりません。

AIという賢い「頭脳」と、ロボットによる tireless な「手足」。この両輪が揃ったとき、科学的発見のスピードは、私たちの想像を超える領域に達するのかもしれません。では、具体的にXairaやLilaといった企業は、どのようにして投資家を惹きつける魅力的な戦略を構築しているのでしょうか。次のセクションでは、その秘密をさらに深く解剖していきたいと思います。

投資マップ解剖:Xaira, Lilaに見る、資金を引き寄せる3つの引力

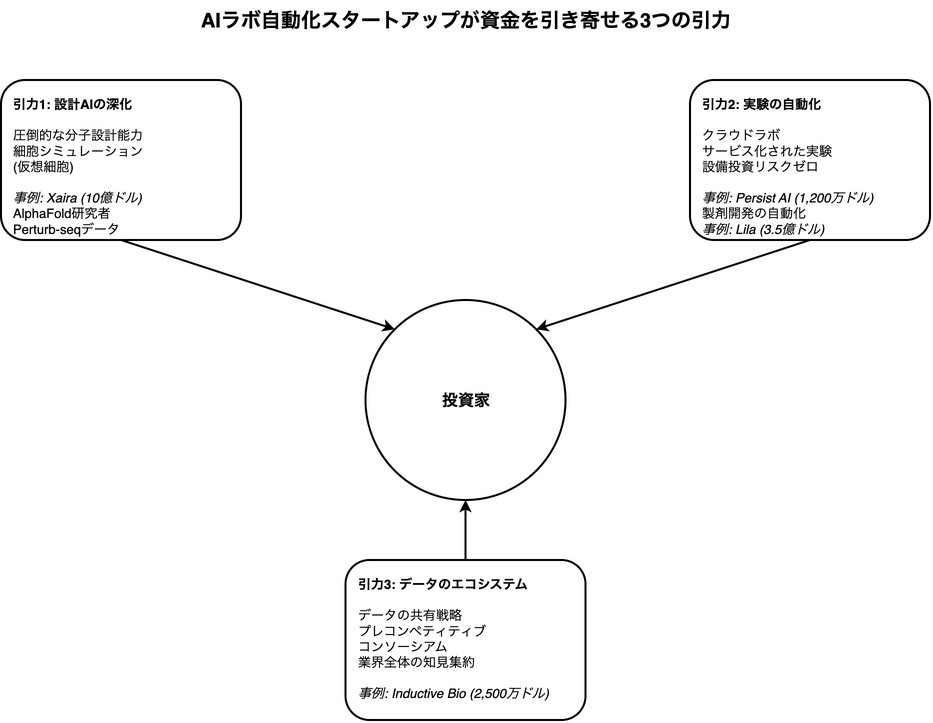

前のセクションで、AIラボ自動化の領域に流れ込む資金が「設計AI」と「実験の閉ループ実行」という二つの極に引き寄せられているのではないか、という話をしました。では、具体的にXairaやLila、あるいはPersist AIといった今をときめくスタートアップたちは、どのようにして投資家を惹きつける魅力的なストーリーを構築しているのでしょうか。彼らの戦略を解剖していくと、どうやらそこには共通する3つの強力な引力が働いているようです。

設計AIの深化:AlphaFoldの遺産と仮想細胞

第一の引力は、なんといっても圧倒的な分子設計能力です。これは単にAIが賢いという話ではありません。生物学の根本原理に迫るような深い洞察を、計算によって導き出す力と言えるでしょう。

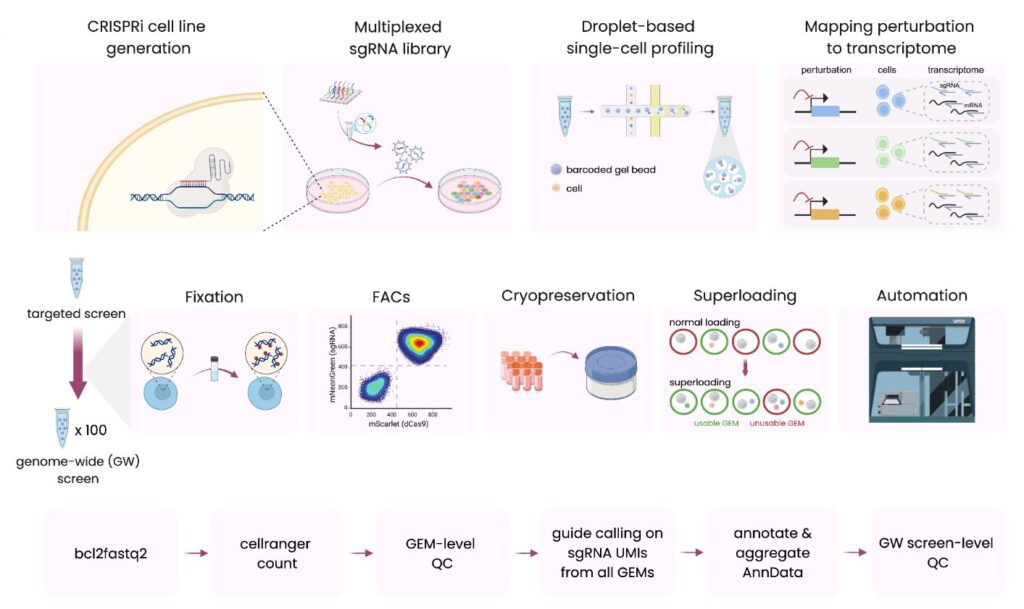

その筆頭が、約10億ドルを調達したXaira Therapeuticsです。彼らの強みは、AlphaFoldで名を馳せた研究者たちが中核にいることだけではありません。彼らが目指しているのは、細胞の働きを丸ごとシミュレーションする「仮想細胞(Virtual Cell)」の構築です。

これを実現するために、彼らは細胞に様々な刺激(摂動)を与えたときの遺伝子発現の変化を網羅的に解析する「Perturb-seq」という技術を駆使し、その大規模なデータセットを一般公開さえしています。これは、AIに生命現象の因果関係を深く学習させ、これまで手が出せなかった複雑な病気に対する薬を、コンピュータ上で精密に設計しようという壮大な試みです。投資家たちは、この基礎科学の深さと創薬への応用力に大きな価値を見出しているのではないでしょうか。

実験の自動化:クラウドラボが拓く新境地

第二の引力は、実験プロセスそのものをサービスとして提供してしまう「クラウドラボ」という考え方です。優れた設計図も、それを形にする工房がなければ宝の持ち腐れです。この「工房」の役割を、物理的なロボットとクラウドソフトウェアで実現し、誰もが使えるようにしようという動きが加速しています。

この分野で興味深いのが、約1,200万ドルを調達したPersist AIです。彼らがターゲットにしているのは「製剤(formulation)」、つまり有効成分を錠剤や注射剤といった最終製品に仕上げる、創薬の中でも特に職人技が求められる工程です。

Persist AIは、この製剤開発をAIで設計し、ロボットが自動で試作・評価するループを完全にサービス化しました。顧客はウェブ経由で依頼するだけで、物理的なラボを持つことなく、最適な製剤のレシピを手に入れることができます。これは、顧客の設備投資リスクをゼロにし、明確なROI(投資対効果)を提供する強力なビジネスモデルだと思います。

科学的“超知能”と自律ラボの統合を掲げ、3.5億ドルを調達したLilaのような企業も、最終的にはこの設計から実行までのエンドツーエンドの自動化を目指しており、実験の物理的な実行力がいかに重要視されているかがわかります。

データのエコシステム:共有が生み出す価値のループ

そして第三の引力が、データを「囲い込む」のではなく、「共有する」ことでエコシステム全体を強化するという、一見すると逆説的な戦略です。AIモデルの性能は、学習データの質と量に大きく依存します。しかし、創薬データは各社の機密情報であり、簡単には手に入りません。

この課題に対して、Inductive Bioは非常に賢いアプローチをとっています。彼らは、複数の製薬会社から創薬プログラムのデータを匿名化して集め、共有する「プレコンペティティブなデータコンソーシアム」を構築しました。

参加企業は自社のデータを提供する代わりに、業界全体の知見が集約された、より強力な予測モデル(例えば、薬の体内動態を予測するADMETモデル)を利用できるのです。これは、個社でデータを囲い込むよりも、業界全体で共有した方が結果的により良い予測モデルが手に入り、個社の利益にもつながるという発想の転換です。投資家が彼らのシリーズAに約2,500万ドルを投じたのは、この持続可能なデータエコシステムに価値を見出したからでしょう。

結局のところ、巨額の資金を引き寄せるスタートアップは、「高度な計算(設計AI)」、「物理的な実行力(自動化)」、そしてそれらを繋ぎ、強化し続ける「良質なデータ」という三つの要素を、巧みに組み合わせたストーリーを描いているように思えます。

しかし、ここでひとつの疑問が湧いてきます。AIという「頭脳」がこれだけ賢くなるのであれば、実験という「手足」の価値は相対的に下がるのではないでしょうか?いや、むしろ逆かもしれません。次のセクションでは、AIが賢くなればなるほど、なぜ「泥臭い実験力」こそが真の価値を生むのか、という逆説について考えていきたいと思います。

逆説の勝ち筋:なぜAIが賢くなるほど『泥臭い実験力』が価値を生むのか?

前のセクションでは、巨額の資金が「設計AI」「実験の自動化」「データエコシステム」という3つの引力に吸い寄せられている様子を見てきました。AIという「頭脳」が驚異的な速度で進化しているのは間違いありません。しかし、ここで素朴な、しかし本質的な疑問が浮かび上がります。頭脳がこれほど賢くなるなら、汗をかく「手足」、つまり物理的な実験の価値は相対的に下がるのではないでしょうか?

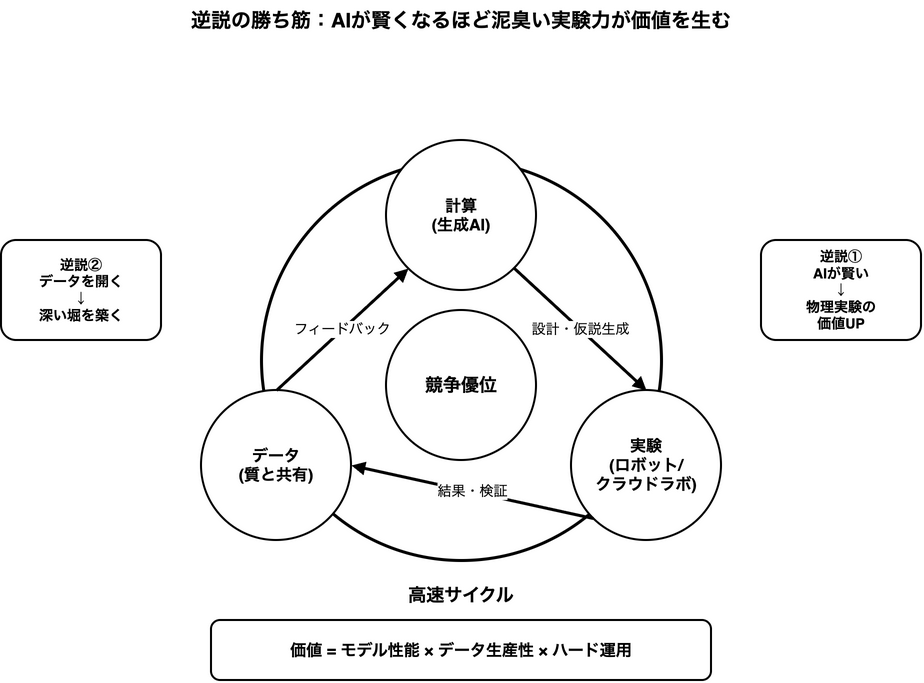

どうやら、現実はその逆のようです。AIが賢くなればなるほど、物理世界で実験を回し続ける「泥臭い実行力」こそが、真の競争優位を生むという逆説的な構造が見えてきた気がします。

「頭脳」の進化が「手足」の価値を高める

直感に反するかもしれませんが、AIというソフトウェアが洗練されればされるほど、それを動かすロボットや実験室といったハードウェアの運用能力が決定的な価値を持ち始めます。

なぜなら、生成AIが生み出す価値は、「モデル性能 × データ生産性 × ハード運用」という掛け算で決まるからです。どれだけ優れた設計図(AIによる仮説)があっても、それを高速かつ正確に検証し、結果をフィードバックする物理的なサイクルがなければ、絵に描いた餅に過ぎません。

投資家たちが、単なるアルゴリズムの性能だけでなく、「実装力」、つまりロボティクスやクラウドラボを安定運用する能力や、実験手順の標準化(SOP)、トレーサビリティといった地道な項目を厳しく評価するのはこのためです。

現在のSelf-Driving Lab(SDL)の技術レベルは、多くが「条件付き自律(レベル3)」にとどまっています。これは、AIが実験計画を立て、ロボットが実行するものの、依然として重要な場面では人間の監督や介入が必要だということを意味します。

AIの指示通りに試薬を分注し、温度を管理し、データを取得し続ける。こうした一見地味な作業を、24時間365日、高い再現性でこなし続ける運用力こそが、AIの性能を最大限に引き出すための生命線なのです。物理・材料科学の分野でPeriodic Labsが約3億ドルもの資金を調達した事例は、この物理実験の自動化そのものに巨大な価値が眠っていることを雄弁に物語っているのではないでしょうか。

データを「開く」ことで、より深い堀を築く

もうひとつの逆説は、データ戦略にあります。AI時代の競争において、データが石油にたとえられることは周知の事実です。当然、各社は貴重なデータを囲い込み、他社との差別化を図ろうとします。しかし、トップを走るプレイヤーたちは、データを「開く」こと、つまり戦略的に共有することこそが、結果的により深い堀を築くことを知っているようです。

この戦略を巧みに実践しているのが、Inductive Bioです。前節で述べたように、複数の製薬会社が匿名化したデータを持ち寄る「プレコンペティティブなデータコンソーシアム」を構築しました。これは、データの所有権を手放すことで、より大きな価値を得るという見事な戦略転換だと思います。

Xairaが自社の「仮想細胞」モデルを強化するために、大規模なPerturb-seqデータセットを公開したのも、同じ文脈で理解できる気がします。自社の基盤技術をオープンにすることで、世界中の研究者からのフィードバックを得て、モデルの改善サイクルを加速させる。彼らは、オープンなエコシステムを主導することこそが、最も堅固な堀になると知っているからです。

「計算×実験×データ」の高速ループが勝敗を分ける

ここまで見てきた二つの逆説は、結局のところ、ひとつの結論に収束します。未来の勝者は、「計算(生成AI)」「実験(ロボット/クラウドラボ)」「データ(質と共有)」という三つの要素を統合し、そのサイクルをいかに高速で回せるかで決まる、ということです。

投資家からの評価も、モデル単体のSaaSビジネスより、SDLやクラウドラボのように「結果を出すまで」をワンストップで請け負うプラットフォームに傾いています。なぜなら、その方が顧客にとっての価値が明確で、投資回収の確度が高いからです。例えば、Persist AIが提供する製剤のクラウドラボは、顧客が物理的な資産を持つことなく、必要な時に必要なだけ「製剤開発」という結果を買えるサービスです。こうした垂直特化型のプラットフォームは、早期に定量的なROIを示しやすく、そこで得られたデータでさらにモデルを強化するという好循環を生み出します。

XairaやLilaのような企業が目指しているのも、まさにこの「計算×実験×データ」の三位一体を、自社のプラットフォーム上で完結させることなのでしょう。

しかし、この強力なループが高速で回転を始めるとき、私たちは新たな、そしてより困難な課題に直面することになります。AIが設計した分子が次々と臨床試験の扉を叩くようになったとき、その安全性と有効性をどう担保するのか。

AIの予測が正しいのか、あるいは精巧な「幻覚」に過ぎないのかを、誰が判断するのか。次のセクションでは、この商業化に向けた最終関門と、それを乗り越えるための鍵について考えていきたいと思います。

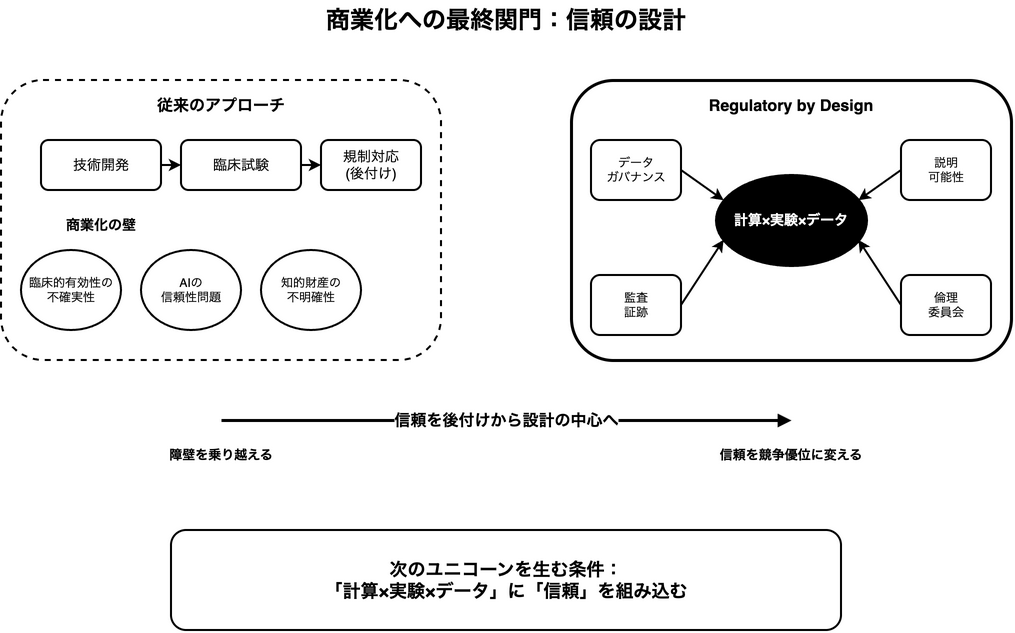

商業化への最終関門:『規制の先回り』が次のユニコーンを生む

これまでのセクションで、「計算×実験×データ」の三位一体を高速で回すことが、現代のAIラボ自動化における勝者の条件であることを論じてきました。AIという強力なエンジンを手に入れた今、科学的発見のサイクルは、かつてない速度で回転を始めています。しかし、この加速するループが生み出すのは、希望に満ちた候補分子だけではありません。商業化というゴールテープの手前には、より高く、より複雑なハードルが待ち構えています。

AIが設計した分子は、本当に人々の健康に貢献できるのか。AIの予測は、輝かしい未来を示す羅針盤なのか、それとも私たちを惑わす精巧な「幻覚」なのか。技術的な可能性の追求から、社会的な信頼性の証明へ。今、この分野のフロンティアは、新たな局面を迎えています。

AI創薬、夢と現実のギャップ

AI創薬がもたらすスピードと効率の向上は、疑いの余地がありません。しかし、その輝かしい成果の裏側で、商業化への道のりを阻む現実的な壁がいくつか見えてきました。

最大の壁は、臨床的有効性の不確実性です。AIが設計した医薬品候補は、初期の臨床試験(フェーズI)では高い成功率を示すものの、より大規模な患者で有効性を検証するフェーズII以降で失速するリスクが指摘されています。これは、AIがまだ捉えきれていない人体の複雑さが、最後の最後で牙を剥くことを意味します。いくら開発が速くとも、最終的に患者を救えなければ、その技術は商業的には成功したとは言えません。

次に横たわるのが、AIそのものの信頼性という根源的な問題です。AIが出力する結果は、学習したデータに大きく依存します。データに偏りがあったり、質が低かったりすれば、AIはもっともらしいが誤った結論、いわゆる「幻覚(ハルシネーション)」を生み出す可能性があります。さらに、自律的に実験を進めるSDLにおいては、人間の介入点をどう設計するか、万が一の際にシステムを停止させる「キルスイッチ」をどう用意するかといった、安全性やセキュリティのリスク管理が不可欠です。

加えて、AIが生成した発明の知的財産(IP)を誰が所有するのかという法的なグレーゾーンも、商業化の大きな足かせとなり得ます。これらの課題は、技術の性能とは別の次元で、事業の持続可能性を根本から揺るがしかねないのです。

信頼を設計する「Regulatory by Design」

これらの困難な壁を前に、私たちは思考の転換を迫られています。安全性、倫理、規制対応といった要素を、開発の最終段階でクリアすべき「コスト」や「障壁」と見なす旧来の考え方では、もはや通用しないでしょう。

これからの勝者が採用すべきは、「Regulatory by Design(設計による規制対応)」という新しい思想です。これは、規制や安全性の要件を、開発の初期段階から製品の仕様や設計思想そのものに組み込んでしまうアプローチです。コンプライアンスを後付けの義務ではなく、信頼性という競争優位を生み出すための積極的な「資産」として捉え直すのです。

投資家たちが、AIモデルの性能だけでなく、「規制・安全対応」の設計を重要な評価軸として見始めているのは、この思想の重要性を誰よりも理解しているからに他なりません。彼らは、規制当局との対話を円滑に進め、社会からの信頼を勝ち取ることのできるチームこそが、長期的な価値を生み出すと知っているのです。

この考え方は、もはや単なる理想論ではありません。SDLの技術レビューでは、安全・政策面の検討が不可欠であることが明確に指摘されています。AIの出力に対する説明可能性(Explainability)を確保し、監査証跡(トレーサビリティ)を残し、人間の監督者が責任を持ってシステムを統制する。こうした地道な設計こそが、技術の暴走を防ぎ、持続可能なイノベーションを可能にするのです。

未来の勝者が今すぐやるべきこと

では、この新しい競争のルールに適応するために、スタートアップ、投資家、そして研究者は、それぞれどのようなアクションを取るべきでしょうか。

- スタートアップ

技術ロードマップと並行して、「信頼ロードマップ」を描いてください。データガバナンスの体制、AI倫理委員会の設置、規制当局との初期対話計画などを、投資家向けの資料に具体的に盛り込むべきです。規制対応はコストセンターではなく、あなたの企業の価値を高めるプロフィットセンターになり得ます。

- 投資家

デューデリジェンスの項目に「Regulatory by Designの成熟度」を加えてください。チームに規制対応の専門知識を持つ人材がいるか、製品アーキテクチャに説明可能性や安全性が組み込まれているか。これらの問いは、技術的な新規性と同じくらい、投資の成功確率を左右する重要な指標となるでしょう。

- 研究者

自律型ラボの設計において、技術的な自律レベルだけでなく、倫理的・安全的な自律レベルも定義し、議論することを推奨します。新しい技術の可能性を追求すると同時に、その社会実装に伴うリスクを予見し、解決策を提示すること。それこそが、現代の研究者に求められる新しい役割ではないでしょうか。

私たちが目の当たりにしているのは、単なる技術革新ではありません。それは、科学の進め方そのもののパラダイムシフトです。これまで見てきたように、「計算×実験×データ」のループを高速で回すだけでは、真の勝者にはなれません。そのループの中に、「信頼」という第四の要素をいかに強固に組み込めるか。この問いこそが、次のユニコーン企業を、そして科学の新しい未来を形作る最終関門なのだと、私は思います。

調査手法について

こちらの記事はデスクリサーチAIツール/エージェントのDeskrex.AIを使って作られています。DeskRexは市場調査のテーマに応じた幅広い項目のオートリサーチや、レポート生成ができるAIデスクリサーチツールです。

調査したいテーマの入力に応じて、AIが深堀りすべきキーワードや、広げるべき調査項目をレコメンドしながら、自動でリサーチを進めることができます。

また、ワンボタンで最新の100個以上のソースと20個以上の詳細な情報を調べもらい、レポートを生成してEmailに通知してくれる機能もあります。

ご利用をされたい方はこちらからお問い合わせください。

また、生成AI活用におけるLLMアプリ開発や新規事業のリサーチとコンサルティングも受け付けていますので、お困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

市場調査やデスクリサーチの生成AIエージェントを作っています 仲間探し中 / Founder of AI Desk Research Agent @deskrex , https://deskrex.ai

コメント