VC投資72%減のEdTech市場で、なぜ「生成AI」だけが資金を集めるのか?

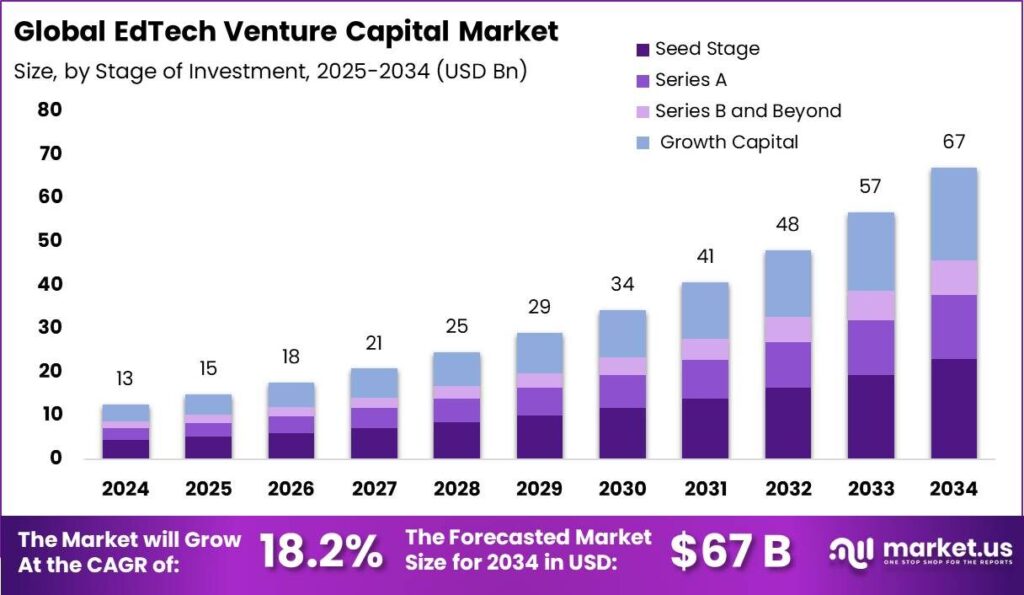

世界のEdTech(教育テクノロジー)市場が、どうやら厳しい「冬の時代」に突入したようです。調査会社のHolonIQによると、2023年のEdTech向けベンチャーキャピタル投資は、前年比で実に72%もの大幅な減少を記録しました。

2024年にはさらに落ち込み、投資額は約18億ドルと2014年以来の低水準に留まると報告されています。これまでのような「成長率」を追い求める熱狂は冷め、投資家たちは「収益性」や事業の経済合理性をより厳しく問うフェーズに入ったと感じています。

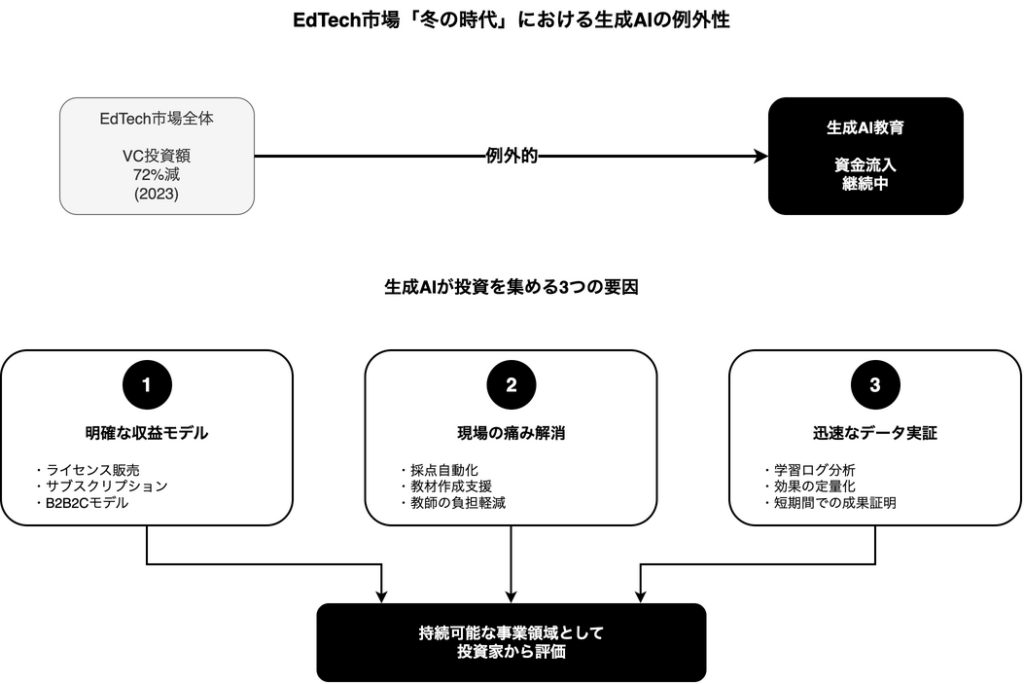

しかし、この凍てつくような市場環境の中で、まるでそこだけ春が来たかのように、例外的に資金が流れ込んでいる領域があります。それが「生成AI」を中核に据えた教育スタートアップです。

市場全体が縮小する中で、なぜこの領域だけが投資家にとって魅力的に映るのでしょうか。この「生成AIの例外性」の背景には、どうやら3つの明確な要因が関係しているのではないかと私は考えています。

投資家を安心させる「明確な収益モデル」

一つ目の要因は、投資家に対して説得力のあるマネタイズ経路を提示しやすい点です。生成AIを活用した教育サービスは、学校や塾、企業といった法人向けのライセンス販売や、個人・家庭向けのサブスクリプションモデルといった、手堅い収益モデルを設計しやすい特徴があります。

投資家が最も重視する「収益性」に対して、具体的な道筋を示せることは大きな強みです。特に、まず個人向け(B2C)アプリで多くのユーザーを獲得してプロダクトの価値を証明し、その実績を基に学校や塾といった法人(B2B)へ展開する「B2B2C」モデルは、資金効率の良い勝ち筋として注目されています。

教育現場の「切実な痛み」を直接癒す力

二つ目の要因は、生成AIが教育現場の「痛み」を直接的に解消できる点です。長時間労働が問題視される教師の業務負担は、日本の教育が抱える根深い課題の一つです。生成AIは、採点やフィードバックの自動化、個別最適化された教材の作成といった作業を代行することで、教師が本来注力すべき生徒との対話や、より創造的な授業設計に時間を使えるようにします。

短期間で成果を証明できる「データ実証力」

三つ目の要因は、プロダクトの効果を短期間でデータとして実証しやすい点です。モバイルアプリやクラウドサービスとして提供されることが多い生成AI教育ツールは、ユーザーの学習ログや利用状況といったデータを容易に収集・分析できます。

これにより、例えば「このツールを使った生徒の正答率がX%向上した」「教師の教材準備時間がY時間削減された」といった具体的な成果を、数ヶ月という短いスパンで定量的に示すことが可能です。

明確な収益モデル、現場の課題解決、そして迅速なデータ実証。これら3つの要素が組み合わさることで、教育×生成AIは、単なる技術トレンドを超えた、持続可能な事業領域として投資家から評価されているのかもしれません。

では、この有望な市場で、具体的にどのようなプロダクトやビジネスモデルが「勝ち筋」となっているのでしょうか。次のセクションでは、国内外の具体的な資金調達事例をさらに深く分析し、その成功戦略を解き明かしていきます。

国内外の資金調達マップから読み解く「勝ち筋」:地域別戦略とB2B2Cモデルの優位性

前章では、投資の冬が訪れたEdTech市場で、なぜ生成AI領域だけが例外的に資金を集めているのかを探りました。どうやらその背景には、明確な収益モデル、現場の課題解決、そして迅速なデータ実証という3つの強みがあるようです。では、この有望な市場で、具体的にどのような戦略を取るスタートアップが実際に資金調達を成功させているのでしょうか。

国内外の事例を詳細に分析すると、そこには驚くほど明確な「勝ち筋」が見えてきます。どうやら成功の鍵は、事業を展開する地域の特性を深く理解し、それに最適化された戦略を組み立てること、そして巧みなビジネスモデルで市場に切り込むことにあるようです。

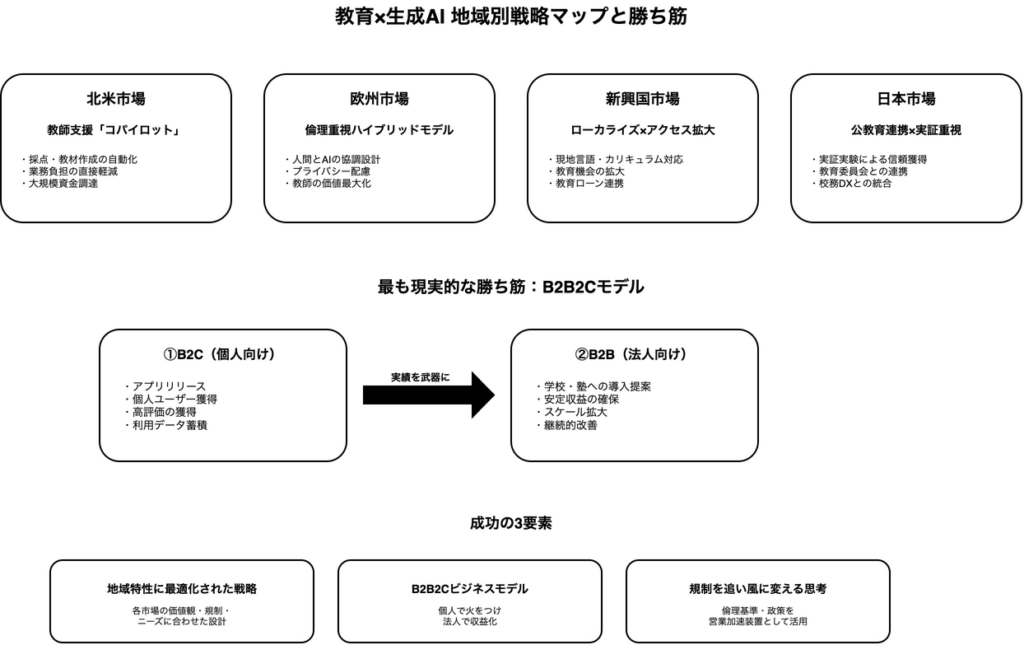

地域ごとに異なる「正解」を探る

一口に「教育×生成AI」と言っても、そのアプローチは国や地域によって大きく異なります。まるで、同じ食材を使っても、地域によって全く違う料理が生まれるかのようです。資金調達に成功した事例を地図のように並べてみると、それぞれの地域で評価される「勝ち筋」が浮かび上がってきます。

北米:徹底した「教師支援」で現場に入り込む

資金規模が大きく競争も激しい北米市場では、教師の業務負担を直接的に軽減する「コパイロット」的なツールが強い支持を集めているように見えます。

例えば、教師向けの採点や教材作成を自動化するNoodle Factoryは、現場の切実な課題を解決するソリューションとしてシード資金を調達しました。多忙な教師の時間を解放するという明確な価値提供が、投資家からの評価に直結しているのではないでしょうか。

欧州:「倫理」と「人間との協調」を重視する設計

一方、プライバシーや倫理規定に厳しい欧州では、AIの能力を認めつつも、人間(教師)とのハイブリッドモデルや倫理的配慮を組み込んだ設計が評価される傾向にあります。

英国のMyEdSpaceは、トップクラスの教師によるライブ授業とAIメンターを組み合わせたモデルで、シリーズAで1,280万ユーロを調達しました。AIで全てを代替するのではなく、人間の教師の価値を最大化するという思想が、欧州市場の価値観と合致した結果だと考えられます。

新興国:「ローカライズ」と「アクセス課題の解決」が鍵

インドや東南アジア、ラテンアメリカといった新興国市場では、現地の言語や教育カリキュラムに最適化された「ローカライズ」と、教育機会へのアクセスを広げる付加サービスが成功の鍵を握っています。

ベトナムのAI Hayは、ローンチ後の急速なダウンロード数を背景にシリーズAで1,000万ドルを調達しましたし、インドのEduFundはAIによる教育計画支援に教育ローンへのアクセスを組み合わせることでシリーズAで600万ドルを調達しています。先進国とは異なる市場の課題に、地に足のついた解決策を提示できるかが問われているようです。

日本:「公教育との連携」と「実証」による信頼獲得

そして日本市場の最も顕著な特徴は、公教育との連携や実証実験を重視する点です。日本では、新しい技術が学校現場に導入される際、その有効性と安全性が厳しく問われます。

このハードルを越えるため、多くのスタートアップが公的な実証事業への参加や、教育委員会との連携を足がかりにしています。

教育事業者向けに校務DXとAIを組み合わせた統合プラットフォームを提供するManabieは、シリーズBで約33億円という大規模な資金調達を成功させました。これは、現場のオペレーションに深く入り込むことで信頼を勝ち取る戦略が評価された例と言えるでしょう。また、会話AIに強みを持つエキュメノポリスは、大学での実証実験を重ねることで実績を積み上げ、プレシリーズAで7.5億円を調達しています。

最も現実的な勝ち筋「B2B2Cモデル」

地域別の戦略と並行して、成功事例の多くに共通するビジネスモデルがあります。それが「B2B2C(Business-to-Business-to-Consumer)」です。これは、まず個人ユーザー(C)に直接サービスを提供して熱狂的なファンと利用データを獲得し、その実績を武器に学校や塾といった法人(B)との契約に繋げる、という二段構えの戦略です。

B2B(法人向け)は契約単価が高く安定収益に繋がりやすい反面、導入までの意思決定が長く、特にシード期のスタートアップにとっては時間がかかりすぎることがあります。一方でB2C(個人向け)は迅速にユーザーを獲得できるものの、継続的な収益化や教育効果の証明が難しいという課題があります。

B2B2Cモデルは、この両者の「いいとこ取り」をするアプローチではないでしょうか。例えば、中高生向けAIチューター「Knock」を開発するHanjiは、まずアプリとしてリリースし、半年で10万ダウンロードとApp Storeで4.8という高評価を獲得しました。

この熱量の高いユーザー基盤とポジティブな評判は、学校や塾へ導入を提案する際の、何より強力な説得材料になります。まず個人市場で火をつけ、その熱を法人市場に伝播させていく。これが、今のEdTech市場で最も資本効率の良い成長モデルなのかもしれません。

規制や政策を「追い風」に変える戦略的思考

最後に、多くの起業家が「障壁」と捉えがちな規制や政策を、むしろ「事業機会」に変える戦略的アプローチについて触れたいと思います。

UNESCOが提示した生成AI導入に関する「8つの課題」(デジタルデバイド、バイアス、データ権利など)は、一見すると開発の足枷のように思えます。しかし、これを「学校が導入にあたってクリアしてほしい要件リスト」と捉え直すとどうでしょうか。

最初からこれらの課題に対応したプロダクトを設計すれば、それは教育機関に対する強力な信頼の証となります。規制はブレーキではなく、むしろ競合をふるいにかけるフィルターであり、基準を満たした者にとっては営業の加速装置にすらなり得るのです。

国内に目を向ければ、「Next GIGA」構想や各自治体の「教育DXロードマップ」は、公教育市場への明確な「招待状」と見ることができます。これらの政策が示す方向に自社のプロダクトを合わせることで、補助金の対象となったり、実証実験のパートナーとして選ばれたりする可能性が高まります。これは、資金調達だけでなく、導入実績という貴重な資産を築く絶好の機会です。

地域ごとの特性を見極めた戦略、B2B2Cという巧みなビジネスモデル、そして規制を追い風に変える思考。これらを組み合わせることが、厳しい市場環境を勝ち抜くための羅針盤となるのではないでしょうか。

では、これらの戦略を成功させているスタートアップに対し、投資家は具体的にどのような点を評価しているのでしょうか。次のセクションでは、投資家の視点に立ち、資金調達を成功に導くための評価軸と具体的なKPIを解き明かしていきます。

投資家はここを見ている!資金調達を成功に導く評価軸とKPIチェックリスト

前章では、地域ごとの戦略やB2B2Cというビジネスモデルが、厳しい市場環境を勝ち抜くための羅針盤となることを見てきました。どうやら、どこで戦い、どう売るかという地図を持つことが重要なようです。

しかし、地図を手にしただけでは航海には出られません。船を動かす燃料、つまり資金が必要です。では、その資金を提供する投資家たちは、その地図のどこに可能性を見出し、何を評価して「出資」という決断を下すのでしょうか。

実は、投資家と一括りに言っても、彼らがかけている「評価のメガネ」はそれぞれ全く異なります。ある投資家が「教育への情熱」に心動かされる一方で、別の投資家は「ユーザー数の週間成長率」という数字にしか興味がないかもしれません。この違いを理解しないままピッチに臨むのは、相手の母国語を知らずに商談するようなものです。

ここでは、主要なベンチャーキャピタル(VC)の投資スタンスを比較しながら、彼らが本当に見ている評価軸を解き明かし、あなたの事業が資金調達のテーブルにつくための具体的なKPIチェックリストを提示します。

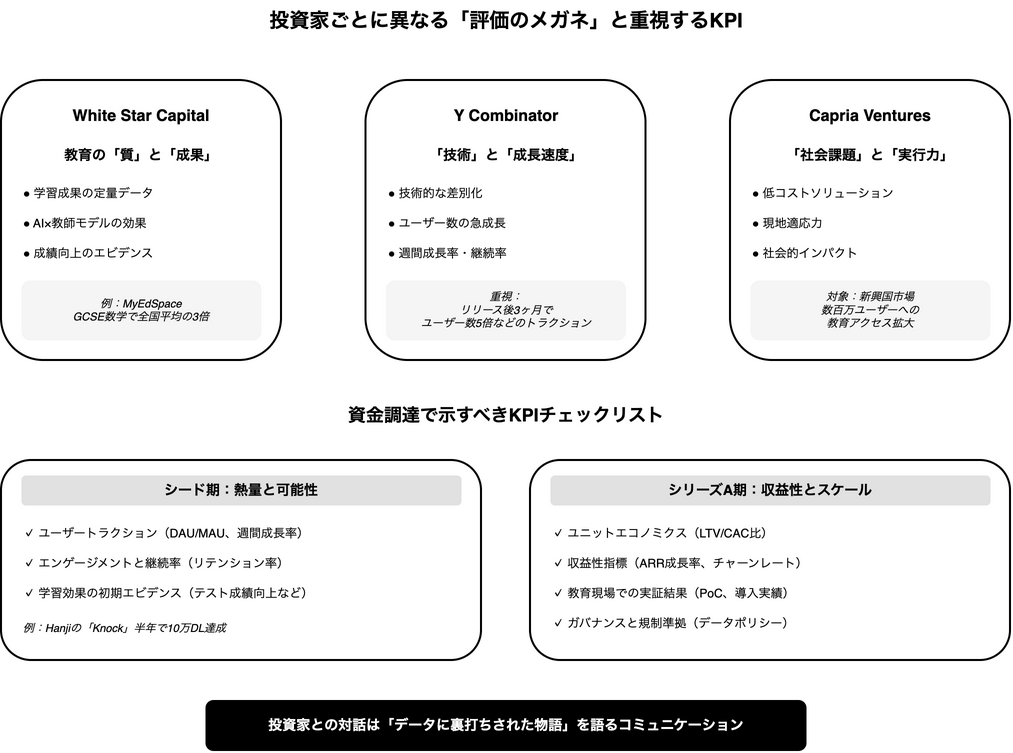

投資家ごとに異なる「評価のメガネ」

資金調達の成否は、あなたの事業の価値を、相手が使っている「評価のメガネ」を通して、いかに魅力的に見せられるかにかかっています。ここでは、それぞれ異なる哲学を持つ3つのVC、White Star Capital、Y Combinator、Capria Venturesを例に、そのメガネの「度数」と「色」を見ていきましょう。

White Star Capital:教育の「質」と「成果」を問う

White Star Capitalのような投資家は、ミッションドリブンで、教育の本質的な価値向上に賭ける傾向があるように思います。彼らが英国のMyEdSpace社のシリーズAラウンドを主導した際の投資理由を読むと、その思想が色濃く表れています。

彼らが評価したのは、単なるAI技術ではなく、トップクラスの教師によるライブ授業とAIメンターを組み合わせることで、「教育の質を大規模にスケールさせる」というビジネスモデルそのものでした。

どうやら彼らにとって、AIは教師を置き換える存在ではなく、むしろ教師の価値を増幅させる「コパイロット」として捉えられているようです。だからこそ、彼らに響くのは「どれだけ自動化したか」ではなく、「教師のサポートによって、生徒の成績がどれだけ向上したか」という学習成果の定量的なエビデンスなのです。実際、MyEdSpaceはGCSE数学の成績で全国平均の3倍以上の成果を上げたことをアピールしています。

あなたの事業が「教育の質」を追求するモデルなら、White Star Capitalのような投資家とは良い対話ができるかもしれません。その際は、AIが教育のどの部分を補強し、それがいかに具体的な学習成果に結びついているかを、数字で語る準備が必要になるでしょう。

Y Combinator:「技術」と「成長速度」へのベット

世界で最も有名なシードアクセラレーターの一つであるY Combinator(YC)は、全く異なるメガネをかけています。彼らのポートフォリオを見ると、教育分野だけでも多種多様な生成AIスタートアップが並んでいます。数学特化のソルバーから、読書支援、AI採点アシスタントまで、そのアプローチは様々です。

ここから読み取れるのは、YCが特定の教育哲学に固執するのではなく、「技術的な差別化」と「プロダクトがもたらす爆発的な成長ポテンシャル」に強くベットしている姿勢です。彼らが問うのは「あなたのAIは他と何が違うのか?」「その技術で、どれだけ速くユーザーを獲得できるのか?」という、極めて実践的な問いです。

YCや同様のシード投資家を惹きつけるには、プロダクトの早期ユーザーデータが何よりも雄弁な説得材料となります。例えば、「リリース後3ヶ月でユーザー数が5倍になり、継続率も高い」といった具体的なトラクションを示すことができれば、彼らの関心を引くことができるのではないでしょうか。

Capria Ventures:「社会課題」と「ローカル実行力」への期待

3つ目のメガネは、グローバルサウス(東南アジア、インド、アフリカなど)の新興市場に特化するCapria Venturesのような投資家のものです。彼らが見ているのは、先進国とは全く異なる風景です。そこでは、教育の質向上だけでなく、教育へのアクセスそのものが大きな社会課題となっています。

そのため、Capria Venturesが評価するのは「現地市場の巨大なニーズを、いかに低コストで解決できるか」そして「現地の文化やインフラに適応できるスケーラブルな実行力」です。

彼らの投資先を見ると、その哲学は明らかです。先進国向けの高度なSaaSよりも、低価格でも数百万、数千万のユーザーに届くモバイルアプリや、現地の決済システムに柔軟に対応できるビジネスモデルに価値を見出しているように感じます。

新興国市場を目指すのであれば、技術の洗練度だけでなく、現地のパートナーシップ、低帯域ネットワークでも動作する設計、そして何より「この事業がどれだけの人の教育機会を広げるのか」という社会的インパクトを語ることが、資金調達の鍵となるでしょう。

資金調達ピッチで示すべきKPIチェックリスト

さて、投資家ごとに評価のメガネが違うことは理解できたと思います。では、ピッチの場で、具体的にどのような指標(KPI)を示せば、彼らの信頼を勝ち取ることができるのでしょうか。ここでは、事業のフェーズに合わせて「シード期」と「シリーズA期」に分け、すぐに使える実践的なチェックリストを提示します。

シード期(仮説検証フェーズ):プロダクトの熱量と可能性を示す

この段階では、まだ売上は立っていなくても構いません。投資家が見たいのは「このプロダクトは本当にユーザーに愛されているか?」という熱量の証拠と、将来スケールする可能性の萌芽です。

- ユーザートラクション

- ダウンロード数、アクティブユーザー数(DAU/MAU)、週間成長率など、ユーザーが熱狂している証拠を示せているか?

- (例:Hanjiの「Knock」は半年で10万ダウンロードを達成)

- エンゲージメントと継続率

- ユーザーはどれくらいの頻度で、どれくらいの時間サービスを使っているか?

- 一度使い始めたユーザーが、翌週、翌月も使い続けている割合(リテンション率)は高いか?

- 学習効果の初期エビデンス

- パイロットテストや小規模な実証で、学習成果(テストの点数向上、学習時間の短縮など)が出ていることを示せるか?

- (例:White Star Capitalが重視する学習成果の定量データ)

シリーズA期(事業拡大フェーズ):収益性とスケールへの道筋を示す

シリーズAでは、プロダクトの熱量だけでは不十分です。投資家は、「この事業は本当にお金を生み出すことができるのか?」「投資した資金で、事業を10倍、100倍に拡大できるのか?」というビジネスとしての持続可能性を厳しく評価します。

- ユニットエコノミクス

- 顧客一人当たりの生涯価値(LTV)が、顧客獲得コスト(CAC)を十分に上回っていることを証明できているか?

- LTV/CAC比は、ビジネスの健全性を示す最も重要な指標の一つです。

- 収益性指標

- 年間経常収益(ARR)は順調に成長しているか?

- 顧客離脱率(チャーンレート)は低く抑えられているか?

- 教育現場での実証結果

- 学校や自治体での正式な導入実績(PoCの結果)はあるか?

- 教員の業務時間をどれだけ削減できたか、といった具体的な効果を提示できるか?

- ガバナンスと規制準拠

- 個人情報保護や著作権など、UNESCOが指摘するような規制に準拠していることを証明できるデータポリシーや体制はあるか?

このチェックリストは、あなたの事業の現在地を客観的に把握し、次の資金調達ラウンドに向けて何を準備すべきかを明らかにするためのものです。

結局のところ、資金調達とは、あなたの事業という「物語」を、投資家という「読者」に最も響く言葉で語るコミュニケーションなのかもしれません。そしてその言葉とは、情熱だけでなく、客観的なデータと指標に裏打ちされてこそ、強い説得力を持つのです。

次の最終章では、これまでの分析をすべて統合し、2026年を見据えた教育AIスタートアップが取るべき生存戦略と、明日から実行できる具体的なアクションプランを提言します。

結論:2026年を見据えた教育AIの生存戦略と90日アクションプラン

これまでの航海で、私たちはEdTech投資の荒波を乗り越えるための海図を広げてきました。VC投資が72%も減少する厳しい冬の時代にあって、なぜ生成AIという船だけが例外的に資金という追い風を受けるのか。そして、地域ごとの潮流を読み解き、投資家たちがどのような羅針盤を頼りにしているのかを見てきました。

しかし、分析だけでは未来にはたどり着けません。この最終章では、これまでのすべての洞察を束ね、2026年という水平線の先を見据えた具体的な「生存戦略」と、あなたが明日から漕ぎ出すための「90日アクションプラン」を提言します。これは単なる結論ではなく、あなたの事業という船を進水させるための、実践的な設計図です。

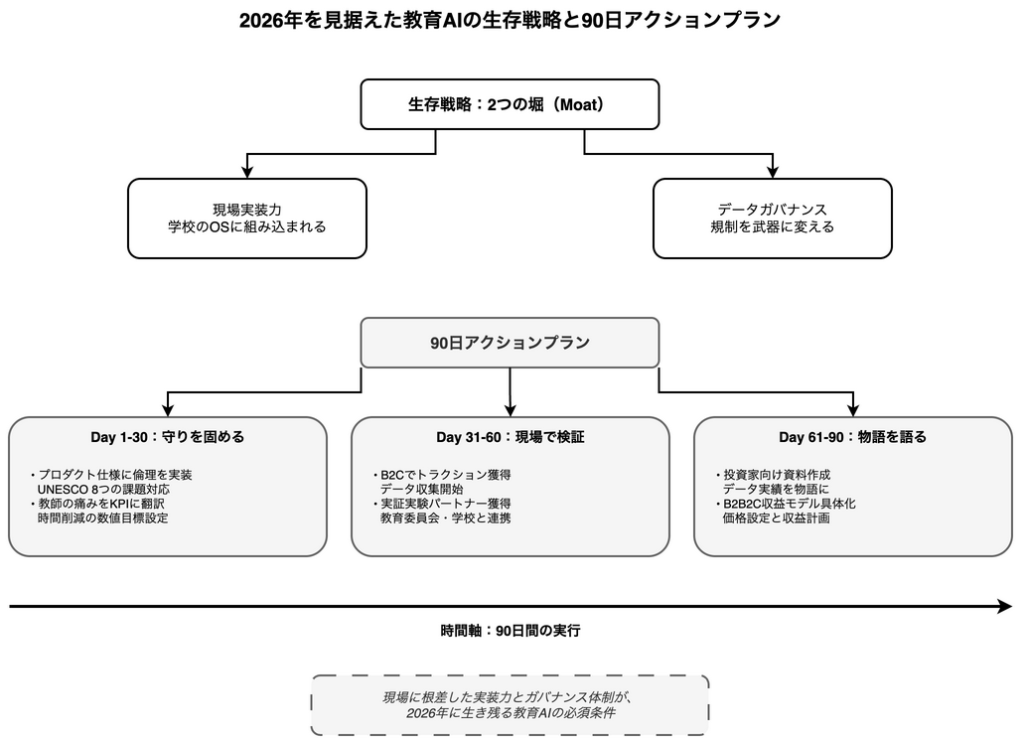

生存戦略:現場実装力とガバナンスを「堀」にする

2026年に向けて教育AIスタートアップが生き残るために必要なのは、優れたアルゴリズムだけではないように思います。どうやら、現場に深く根を張る「実装力」と、信頼の基盤となる「データガバナンス」こそが、模倣困難な最も深い堀(moat)になるのではないでしょうか。

現場実装力:学校の「OS」に組み込まれる

技術がどれだけ優れていても、学校の先生が使ってくれなければ意味がありません。真の競争力は、教育現場のワークフローにシームレスに溶け込み、先生たちが「これがないと仕事にならない」と感じるレベルで依存されることにある気がします。

例えば、Manabieが目指す「EdTech 2.0」は、単なる教材提供ではなく、教務から校務までを一気通貫でデジタル化する思想です。これは、学校運営の「OS」そのものになるという野心的な戦略です。

また、エキュメノポリスが大学のクラス分けで年間約1万人に利用され、レベルのミスマッチを劇的に低減させた実績は、技術が現場の具体的な課題を解決した好例でしょう。

この実装力を手に入れる鍵は、Next GIGA構想や各自治体が策定する教育DX推進プランといった公教育のチャネルをいかに活用できるかにかかっています。これらは、あなたのプロダクトが現場で試され、信頼を勝ち取るための「滑り台」になってくれるはずです。

データガバナンス:規制を「武器」に変える

多くのスタートアップが規制を「ブレーキ」と捉えがちですが、教育AIにおいてはむしろ「アクセル」になり得ると感じています。UNESCOが提言する8つの課題(バイアス、データ権利、透明性など)は、学校や保護者が抱く不安そのものです。

これらの課題に先回りして対応し、データ保護や説明可能性をプロダクトのコア機能として設計すれば、それは「私たちは安全です」という何より強力な営業ツールに変わります。規制は、基準を満たしたプレイヤーだけが先に進める「VIPレーン」のようなものかもしれません。

技術的な側面では、エキュメノポリスが導入するHuman-in-the-Loopのデータ基盤のように、高品質な会話データを継続的に生成・改善する仕組みは、AIの精度だけでなく、信頼性をも担保する重要な資産となります。

起業家や新規事業担当者としてのアクションプラン

では、これらの戦略を具体的にどう行動に移せばよいのでしょうか。新規事業担当者や起業家であるあなたが、明日から何をすべきか、具体的なステップに落とし込みました。

守りを固め、攻めの土台を築く

最初の1ヶ月は、プロダクトの「信頼性」という土台を固める期間です。

- プロダクト仕様に「倫理」を実装する

- UNESCOが示す8つの課題をチェックリスト化し、自社プロダクトがそれぞれにどう対応するかを仕様書に明記してください。

- 特にデータ保護、著作権の扱い、アルゴリズムの透明性に関する設計を完了させることが重要です。

- 「教師の痛み」をKPIに翻訳する

- ターゲットとする教師ペルソナを設定し、彼らが最も時間を奪われている業務(授業準備、採点、保護者への報告など)を特定します。

- そして、あなたのプロダクトがその時間を「何分削減できるか」を具体的なKPIとして定義し、計測するための教師向けダッシュボードの最小限のモックアップを作成します。

現場の「リアル」で仮説を検証する

その次は、机上の空論を終わらせ、現場のフィードバックを得るフェーズです。

- B2Cでトラクションを獲得し、データを集める

- 学年や科目を限定したバージョンをB2Cモデルで限定公開し、初期ユーザーを獲得します。

- Hanjiの「Knock」が半年で10万ダウンロードを達成したように、まずはユーザーが熱狂するUXを追求しましょう。ここで得られる利用データ(継続率、学習時間、誤答パターン)は、プロダクト改善の何よりの燃料となります。

- 実証実験(PoC)のパートナーを見つけ、設計する

- 地域の教育委員会や意欲的な私立学校にアプローチし、2〜3校のパートナーとPoC(概念実証)を設計します。

- その際、Next GIGAや自治体の補助金枠を活用できる提案をすることで、導入のハードルを下げることができます。定義したKPIを基に、学習成果と教員の工数削減を計測する具体的な計画を立ててください。

物語を「データ」で語る準備をする

最後は、これまでの活動を投資家が理解できる「物語」に翻訳する期間です。

- 投資家向け資料を作成する

- PoCから得られた初期データ(例:「導入クラスの平均点が5%向上」「教員の採点時間が30%削減」)を基に、説得力のあるピッチ資料を作成します。

- 前章で分析したように、ターゲットとする投資家のタイプに合わせて物語の力点を変えることが重要です。

- White Star Capitalタイプ: 学習成果の改善ストーリーを強調する。

- Y Combinatorタイプ: ユーザー数の急成長と技術的優位性を前面に出す。

- Capria Venturesタイプ: ローカル市場での実行力と社会的インパクトを語る。

- B2B2Cの収益モデルを具体化する

- PoCの結果を踏まえ、具体的な価格設定(学校へのライセンス費用+家庭向けのプレミアム機能課金など)を試算し、説得力のある収益計画を作成します。

- これにより、あなたの事業が単なる「良いプロダクト」ではなく、「持続可能なビジネス」であることを証明します。

これらのプランは、あなたのアイデアを具体的な事業へと変えるための最初の、そして最も重要なステップです。市場は確かに厳しいかもしれません。しかし、本質的な課題を解決するプロダクトには、必ず光が当たります。

結局のところ、教育AIの未来を創るのは、壮大なビジョンだけではないように思います。それは、一人の生徒の「わかった!」という瞬間のために、一人の先生の貴重な「時間」を取り戻すために、地道な実装と検証を積み重ねる、その確かな一歩から始まるのではないでしょうか。

調査手法について

こちらの記事はデスクリサーチAIツール/エージェントのDeskrex.AIを使って作られています。DeskRexは市場調査のテーマに応じた幅広い項目のオートリサーチや、レポート生成ができるAIデスクリサーチツールです。

調査したいテーマの入力に応じて、AIが深堀りすべきキーワードや、広げるべき調査項目をレコメンドしながら、自動でリサーチを進めることができます。

また、ワンボタンで最新の100個以上のソースと20個以上の詳細な情報を調べもらい、レポートを生成してEmailに通知してくれる機能もあります。

ご利用をされたい方はこちらからお問い合わせください。

また、生成AI活用におけるLLMアプリ開発や新規事業のリサーチとコンサルティングも受け付けていますので、お困りの方はぜひお気軽にご相談ください。

市場調査やデスクリサーチの生成AIエージェントを作っています 仲間探し中 / Founder of AI Desk Research Agent @deskrex , https://deskrex.ai

コメント